週刊ダイヤモンド編集部

ソフトバンクが、今秋をめどに物流事業への参入を検討していることが「週刊ダイヤモンド」の調べで分かった。

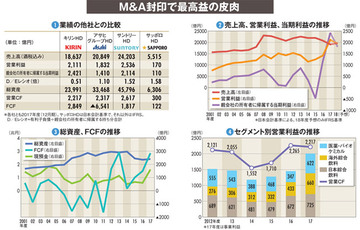

団塊世代の大量引退時期を控えて、にわかに活況を呈し始めた承継マーケット。とりわけ、M&Aの買い手や仲介事業者が続々と市場参入しており、事業承継を目的としたM&Aの件数が激増している。

2015年度にブラジル事業の減損により上場来初の当期赤字に陥ったキリンホールディングスが、復活を果たしそうだ。けん引役となったのは、長年海外の陰に隠れてきた国内事業だった。

近くを走る誰かのクルマをスマホで呼べる、スマート送迎アプリ。そんな米ウーバーや中国の滴滴出行(ディディ)といった「ライドシェア(一般人が有償で他人を運送する行為)」とは異なるドライブのマッチングサービスが、いま人気を集めている。

いま、企業が最も恐れているのはSNSによる炎上です。ささいなことでも対応を誤るとあっという間にネガティブな情報が拡散され、業績不振や株価の急落などにつながります。SNSに対して、企業はどんな対処をすればいいのでしょうか。

東京・丸の内のカルビー本社のお客様相談室――。その一角にあるデスクで、客からの電話にじっと耳を傾けているのは、伊藤秀二社長だ。

第148回

過去数年、世界の家電メーカーが一堂に会する総合見本市のCEATEC JAPANは、東アジアで台頭する韓国や中国で開かれるイベントに出展社を奪われて、盛り上がりに欠ける状態が続いていた。ところが、2018年のCEATECは、様子が違った。初日である10月16日、初参加したある企業のブースには来場者が絶えることがなかったのだ。主催者側が集客の状況などを計測するホットスポット(管理システム)が、常に赤く点灯していたのである。

盛り上がりを見せているタクシー配車アプリ市場。その陰で、海外で主流のライドシェア(一般人が有償で他人を運送する行為)については議論が停滞しています。日本におけるライドシェア解禁の現状を特集のスピンオフでレポートします。

身の回りに一人でも“モンスター社員”がいれば、自分の仕事が手に付かなくなり、職場の生産性が低下してしまいます。一体どう太刀打ちすれば良いのでしょうか。そんな問題社員を撃退する方法を伝授します。

さまざまな社会的背景によってクレーマーが増えている。中でも、急増しているグレーゾーンのクレーマーは、対応を間違えると大きな問題に発展しかねず、担当者は戦々恐々としている。

モンスタークレーマーは人手不足に悩む企業にとって、生産性を低下させる元凶になっています。最近では、いわゆる「普通の人」がモンスター化しています。横暴極まるモンスタークレーマーによる恐怖の現場体験をまとめました。

暖冬で出足が鈍かったインフルエンザが、本格的な冬の到来とともに猛威を振るっている。1月21日からの1週間に報告された患者数は1医療機関当たり57.09人。1999年の調査開始以来、最多だ。

「一部の話とはいえ、思っていた以上にひどい内容で衝撃を受けた」。生命保険会社の幹部らが今、もっぱらそう話し、頭を抱えている調査結果がある。銀行などの金融機関代理店における顧客からの苦情について調べ分析したものだ。

1月21日、ひそかに地方銀行関係者の注目を集める事業再編が発表された。それは、イオングループの金融事業を統括するイオンフィナンシャルサービス(FS)が、今年4月に銀行持ち株会社から事業会社に移行するという組織内再編だ。

2019/2/16号

店員に土下座を強要する、同僚に暴言を吐く、SNSに悪評を書き込む。そんなモンスタークレーマーが急増している。理不尽な要求を突き付けられ、精神的に参ってしまう人も少なくない。しつこいクレームを断ち切り、モンスターを撃退するための実践的技術とは?

FRBは大きくかじを切った。1月のFOMCで利上げを見送っただけではなく当面停止することを表明し、バランスシート縮小についても停止時期を検討していることを明らかにした。FRBの決定を受け、株価は上昇しているが、楽観し過ぎの面は否めない。

低迷していた米ゼネラル・エレクトリック(GE)の株価が上昇に転じている。昨年、社外出身者として初めてCEO(最高経営責任者)に就任したローレンス・カルプ氏が、大なたを振るっているためだ。

住宅用太陽光発電システムを設置した住宅のうち、約10万7000棟に対し火災事故等の再発防止策を求める――。1月28日、消費者安全調査委員会は事故等原因調査報告書の中で、こう警鐘を鳴らした。

第3回

時代を変えるイノベーターとして活躍する若きリーダーたちは、どう育ってきたのか。第3回は、老若男女が楽しめる「チャンバラ合戦」という多世代交流型アクティビティを主催し、普及に努める米田真介さんです。本、映画、恩師の言葉……若いころに心を動かされる体験をどこから得たか。米田さんの場合はゲームでした。

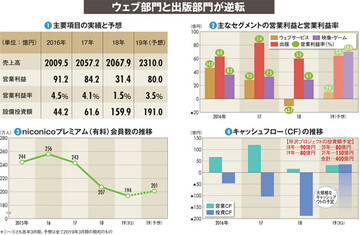

インターネットと出版の異例のタッグで誕生したカドカワ。だが、成長エンジンであったはずのネット事業は衰退し、出版業界もいずれはジリ貧。統合による新たな成長の柱も、一向に見えてこない。