保田隆明

第36回

ファイナンスの世界では、人によって異なるリスク回避度合いの選好を表す。理論でそれを導出してみたとしても、実感に乏しい。本当にその通りになるのか、コンピュータ上にて検証してみることは大変効果的だ。

第35回

JAL問題の解決に当たり、政府は事業再生の専門家5人に特別タスクフォースの結成を依頼した。それらはインディペンデント・コントラクターと呼ばれ、今後日本でもこの働き方ができる環境を整備することが重要だ。

第34回

米国型資本主義への批判、否定が高まりを見せた現在において、米国以外の金融プラクティスを研究することは有意義である。そんな中で「英国M&A制度研究会報告書」は、わが国への示唆に富んでいるといえる。

第33回

政権交代という歴史的結果で幕を閉じた衆院選。両党間で政策上の争点がはっきりしなかったにも関わらず、民主党がこれほど圧勝したのは、小選挙区制の枠組みに世間のムードが影響しやすいことが第1の要因だ。

第32回

ワークライフバランスの議論にどうしても違和感を覚える。働き盛りの会社員がいかに効率的に仕事をしても、正規労働時間だけで仕事をこなすのは無理があり、その追求はビジネスキャリアからの離脱を意味しかねない。

第31回

各党のマニフェストに対する議論が盛んである。そんな中、民主党が検討中の公開会社法には注目だ。マニフェストには盛り込まれなかったが、上場企業に対するガバナンスを強化の施策が多く検討されている。

第30回

連日メディアをにぎわしたキリンとサントリーの経営統合。今回の統合においては、非公開企業であるサントリーの方が、経営戦略上・資本戦略上共にメリットが大きいと考えられる。

第29回

全日空などの公募増資や新生・あおぞらの経営統合など重要事項が株主総会直後に発表されるケースが相次いでいる。これらの事項は株主総会決議事項ではないが、最大のIRイベントで発表しないことに疑問を覚える。

第28回

パナソニックに子会社化される予定の三洋電機の株価が高騰している。なんとパナソニックによるTOB価格131円のおよそ2倍なのだ。しかし、複数のアナリストは「合理的な説明がつかない」と首をかしげている。

第27回

リスクを取れば儲かるという状況下で、投資銀行に対して株主がモニタリングの役目をするのは無理であり、むしろ株主からの強いプレッシャーによって投資銀行は収益至上主義的な行動に走ってしまったのだった。

第26回

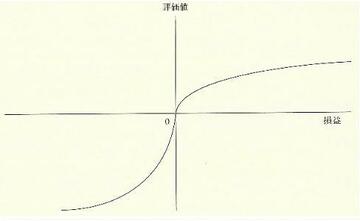

ユニゾンがアデランスのTOB価格を1000円から1200円に引き上げた。行動ファイナンスのプロスペクト理論によると、人は2つの利益をバラバラに受け取ることを好むため、最初から1200円よりも評価が高くなるはずだ。

第25回

サブプライムローン問題をきっかけに従来のアメリカ型ファイナンス一辺倒で解決できないことが増えてきたが、金融のグローバル化が止まるわけではない。その国にあわせたファイナンスのあり方の研究が必要なのだ。

第24回

ユニゾンによるアデランスへのTOBに関して、メディアでは友好的な報道が多い。しかし、今回のTOBをあっさりと好意的に報道することは、今後のM&Aや資本市場のあり方を歪めかねないと危惧している。

第23回

IPO株では、初値が公募価格を上回ることが上場成功の証であるとされている。だが、裏を返せば、公募価格はもっと高く設定できたということであり、言い過ぎかもしれないが、値付けに失敗したとさえ言えなくもない。

第22回

最近企業は、女子高生から20代前半の若い女性の購買力に着目し、彼女らをターゲットとした商品開発を続けている。その背景を探ってみると、「ガールズ世代は不況知らずである」ということ浮かび上がってくる。

第21回

先週大学院の成績発表があり、無事1年目が終了した。今回のコラムでは、この1年間の経験から自分なりに考えた社会人にとっての大学院の意味を整理してみる。

第20回

記者の方々から「かんぽの宿の売却プロセスは通常のM&Aのプロセスとして妥当なのか?」という問い合わせを次々に頂いた。そこで今回は、この「かんぽの宿」をテーマに、一連の売却プロセスを検証してみたい。

第19回

最近、「今こそ株の買い時!」というメッセージを目にする機会が少なくない。そこで今回は「貯蓄から投資へ」の安易な提唱の危うさを指摘したい。以前からこのスローガンは分かりやすくて危険だと思っていた。

第18回

先日、とあるニュース番組から「定額給付金」に関してコメントを求められた。そのやり取りの中で、果たして給付金の政策的意味合いや効果をどれほどテレビ側が理解しているのかとやや不安になった。

第17回

最近は、優良な企業でも資金調達が容易ではなくなってきている。企業が再びスムーズな資金調達環境を取り戻すには、銀行や投資家が恐れている「情報の非対称性」問題を解決しなければならない。