池上正樹

弱者に目を向けているようにはなかなか見えにくかった安倍内閣。しかし、「引きこもり支援政策」という観点では大きな功績を残したといえる。安倍政権時代の政治動向を振り返りながら、その理由を解説しよう。

プロテニス選手の大坂なおみさんが黒人男性銃撃事件への抗議として大会をボイコットした。この一件を受けて、「引きこもり」を巡る差別に対しても今こそ反対の声を上げるべきではないかと考えた。テレビの差別的報道をはじめとして、引きこもりに対するさまざまな差別や偏見、誤解に反対であるという意見表明が求められているのではないか。

最近、筆者の元には不登校の子を持つ家族からの相談が増えている。そこで今回は、中学2年生のときから引きこもって会話もできなくなった息子と、その母親をご紹介したい。引きこもった息子に母親が書いた「9通の手紙」をきっかけに、再び親子で会話ができるようになったという。

高齢親子の家庭で、亡くなった親の遺体を放置したとして、無職の子が逮捕される事例が後を絶たない。背景にあるのは、80代の親が、引きこもっていて収入のない50代の子を支え、隠れるように生活する状態となる「8050問題」。そして、そうした世帯の潜在化だ。コロナ禍によって、公的機関などとのつながりが事実上ストップし、そうした家族がますます地域の中で取り残されていくことが懸念される。

4年生のときに大学を中退し、それ以来引きこもり状態になった息子。そんなわが子を焦らず、慌てず、あきらめずに見守り続けてきた両親がいた。今は家族で一緒に食事をできるようになったご両親は、息子に言われて「ソーシャルディスタンス(社会的距離)」を守ってきた。新型コロナウイルス感染防止の話ではなく、「親の子どもに対する介入の距離感」だ。

20年以上、自宅に引きこもっていた40代の男性が、在宅ワークを通じて社会とつながるようになった。そこに至るまでには、本人の気持ちに寄り添いながら支援を続けた家族の奮闘があった。当事者の妹さんが明かしてくれたその詳細な実録をご紹介したい。

「社会的孤立者」「ひきこもり状態」に該当する人がいる世帯はどれほどか。新潟県のある町を対象に行われた全戸実態調査は注目に値する。その調査方法から出てきた結果まで、さまざまな点で画期的だったのだ。その理由をお伝えしたい。

引きこもりがフォーカスされた川崎の通り魔事件、練馬区の元次官による長男殺害事件から1年がたった。その間の大きな変化は、「オンライン当事者会」の爆発的な増加だ。今年3月以降の新型コロナウイルスの感染拡大の影響があったことも、こうした動きに拍車をかけたことだろう。しかし、実はコロナ前の時代から、そのうねりの萌芽はあった。当事者たちにとって、オンライン当事者会は決して新しい動きではなかったのである。

本格的に配布が始まった10万円のコロナ給付金だが、引きこもり当事者の間には、コロナ給付金を受け取りにくい状況に追い込まれることへの危惧が広まっている。受け取りの障壁になり得るのは、意外なことに当事者たちの親だという。闇を抱える家庭の事情とは何か。

普段は引きこもり状態にある人でも、家庭で何らかの家事手伝いをしていれば、調査で「家事手伝い」を選択するから、存在が見えなくなる。この度、北九州市立男女共同参画センターがまとめた女性視点による調査では、そうした人たちの実態が露わになった。

新型コロナウイルスの感染拡大と休業要請によって、生活に行き詰まる懸念を抱える人たちは少なくない。会社の業績が悪化して、もしも解雇を言い渡されたら?万一のことがあっても諦めてはいけない。世の中には命を繋ぐための制度が意外とたくさん用意されている。

引きこもり経験者らでつくる当事者団体が、現在「ひきこもり」状態にあると自認する900人以上を対象に実態調査を行った結果、これまで把握が難しかった実態が見えてきた。キーワードは「生きづらい」「居場所がない」である。

引きこもり状態にある当事者やその家族が繋がりを持つための「ひきこもり家族会」。各地の家族会も、新型コロナ騒動の影響でイベント中止に追い込まれるなど、関係者の繋がりが希薄化している。これを機に自治体は、家族会も交えたプラットホームをどのように構築していくべきか。

列島を席巻する新型コロナウイルス騒動は、引きこもり状態にある人などの弱者の生活にも、さまざまなしわ寄せをもたらしている。本来なら、ウイルスに晒されるリスクが最も少ない彼らだが、頼みの綱のネットスーパーでも続く品薄により、兵糧攻め状態に陥っている者もいるのだ。

8050問題で引きこもり当事者とその家族に対して支援の手が行き届かない実態が顕著になっている。そんな中、ある自治体の高齢者介護の部署が、高齢の親だけでなく引きこもりの子も一緒に支援する取り組みを始め、注目されている。

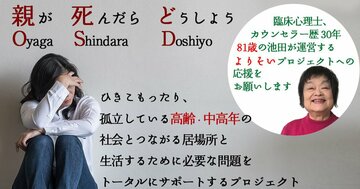

引きこもる本人や家族のライフプランをサポートしている団体が、お金のない当事者を支援するための資金を募る目的で、クラウドファンディングを始めた。地方で深刻化する「8050問題」を食い止めるための一助となれるだろうか。

ある50代女性の長男は不登校になり、引きこもった。何年間も「ゲームが人生」のような生活を続けたが、今では学校へ復帰している。事態が好転した理由は、一度は死まで考えた母親の発想の転換によるものだ。母子に何が起きたのか。

「引きこもりは家から外に引き出すべき」 という錯覚が、親や支援者の間には、根強く残る。しかし、本人の意向を無視した一方的な介入の仕方を疑問視する風潮は確実に広がっている。現場の価値観はどう変わってきたのか。

2019年は引きこもり支援のあり方を巡っても、色々と考えさせられる1年だった。「引きこもるような人は殺されてもいいし、暴力的支援に遭っても構わない」というメッセージが、社会に蔓延しているようにも感じられる出来事が多かった。

2019年を振り返ってみると、「引きこもり界」にとっては、エポックメイキングな年だった。東京都での支援対象者を34歳までとする年齢制限の撤廃、川崎市の通り魔事件が当事者や家族に与えた衝撃の大きさなど、枚挙に暇がない。