姫田小夏

第220回

今年6月に開園した上海ディズニーランドだが、なぜか盛り上がっていない。アジアで3番目となる上海ディズニーは敷地面積約400ヘクタールで米国外では最大、開園前には内外メディアがこぞって報道したものの、なぜか地元市民の関心は薄い。

第219回

持ち前のハングリーさで習得した「専門技術と日本語」で、アジアからリーダーたちが続々と輩出される時代になった。アジアの国々を長らく「弟分」として見てきた日本だが、日本人のアジア人材との立ち位置は今大きく変わろうとしている。

第218回

「外国人材の採用」で日本の少子高齢化を乗り切ろうと、政府は高度外国人材の定着を構想しているが、受け入れる側である日本企業の意識は進んでいない。外国人材を業務の補佐としてしか捉えていない企業がまだまだ多いからだ。

第217回

北京大学、清華大学の滑り止めが日本のトップ大学——。東大、早慶を目指し、中国の成績優秀者が国境を越えて日本になだれ込んでくる時代になった。日本政府はこうした優秀な留学生を高度外国人材として日本に定着することを期待している。互いに補完し合える理想の関係が築けるのだろうか。

第216回

外国人留学生が増えている。「大学全入時代」を迎える今、多くの大学の入試選抜のハードルは下がる一方だ。供給が需要を上回る市場では、埋まらない定員を補う存在として、「外国人留学生」の取り込みに躍起だ。

第215回

インバウンドツーリズムがもたらす経済効果を地方に波及させようという動きがある。地方自治体も購買力のある中国人客の訪問に期待を寄せる。だが一方で、肝心の中国人客は「聞いたこともない都市」に関心を持ってくれるのだろうか。

第214回

中国でスマートフォンを使った電子決済サービスが急成長している。常に手元のスマホをいじっている中国人にとって、スマホはすでに「日常の財布」に置き換えられたといっても過言ではない。中国人からすると、日本はだいぶ遅れているように映るようだが、本当に「中国版フィンテック」は先進的なのだろうか。

第213回

中国の製造業は日進月歩で、一部の技術はすでに日本に追いついていると言えるものもある。企業は「ニセモノづくりから足を洗いたい、だが、自社ブランドでは客が振り向かない」というジレンマを抱え、大きな壁に直面している。

第212回

2015年に見られたような、中国人訪日客の爆買い騒ぎが沈静化している。バブルの泡が消えつつある中で見えてきたのは、インバウンドビジネスにおける勝ち負けの差だ。インバウンドビジネスは同じ商圏でも明暗が分かれる。中国人客狙いで店舗を立地させても、必ずしも繁盛店になるとは限らない。

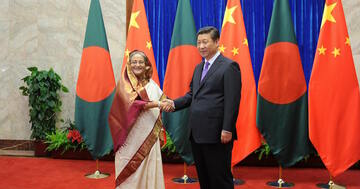

第211回

7月1日にバングラデシュの首都ダッカの飲食店を襲撃したテロは、中国社会をも震撼させた。バングラデシュは、中国がアジアと欧州をつなごうとして推し進める「一帯一路」構想の重要な戦略拠点でもあるからだ。

第210回

アリババグループのジャック・マー会長が「中国製の模倣品は、正規品よりずっといい」と発言した。「正規品より優れ、価格も安く、もはや模倣品とは言えない。すなわちこれは、新たなビジネスモデルによる正規品の瓦解だといえるだろう」というのだが……。

第209回

中国産のコピー品が流れ込む先はアフリカやASEANが圧倒的で、日本人はコピー品を嫌うため「日本でコピー品市場は成り立たない」という認識もあった。ところが、その日本も例外ではいられなくなっている。

第208回

横浜税関で今年5月、あるコンテナの通関が止められた。X線を通過した際、怪しい物影が映ったのか、あるいは税関職員の第六感が働いたか、中国で積まれた貨物から出てきたのは、トヨタ「レクサス」の偽エンブレムだった。

第207回

6月16日、中国・上海にディズニーパークとしては12番目となる上海ディズニーランドが開園した。ディズニーのコピー品が溢れ返る中国市場でのチャレンジだ。中国における知財保護をめぐる環境は、ここ上海から劇的に変化していくのだろうか。

第206回

オバマ米大統領が27日、被爆地の広島を訪れ、17分にわたる演説で核廃絶を訴えた。オバマ大統領の広島訪問は中国でも多くの国民が注視したが、中国ではこの訪問がどのように伝えられたのだろうか。

第205回

カジノ産業がGDPの6割を占めるマカオで、「脱賭博」が新たなキーワードになりつつある。マカオ経済の新たな選択となるカジノ産業の新モデルとは何か。統合型リゾート「ギャラクシー・マカオ」を経営するマイケル・メッカ氏に聞いた。

第204回

4月30日、中国・北京で岸田文雄外相が李克強首相、王毅外相らと会談した。国際会議を除いて日本の外相が中国を訪問するのは、2011年以来5年ぶりのこと。一歩前進を期待させる一方で、会談が暗示したのは「楽観は禁物」という脆弱な日中関係だ。

第203回

訪日旅行が復活し、一種のブームにもなったことで、上海市民を中心に世代交代とマインドの切り替えが進み、虚心坦懐に「今の日本」を受け入れ、日本を「いい」と言えるようになった。これは大きな変化である。

第202回

反腐敗運動を進める習近平政権によって、中国では今、地方でも民から官、官から官への過度な接待が減りつつある。「パナマ文書」騒動による影響は予断を許さないが、官僚の腐敗撲滅の大鉈を振るったという点では、庶民の評価は高い。

第201回

太陽光発電で「安価な中国製」が日本市場を席巻しつつある。中国企業が注目するのは固定価格買い取り制度だ。「国民の税金が中国メーカーに吸収されてしまう」という懸念も根強い。