濱口秀司

第17回

古賀史健さんが『SHIFT:イノベーションの作法』著者の濱口秀司さんに訊く「なぜ「本」ではなく「論文集」なのか」

なぜ「本」ではなくて、「論文集」なのか……? 『20歳の自分に受けさせたい文章講義』(星海社新書)『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え(ダイヤモンド社、共著)などベストセラーを次々送り出すライターの古賀史健さんが、『SHIFT:イノベーションの作法』について多くの人が感じる疑問を、著者の濱口秀司さん自身にぶつけてみてくれました。

第16回

ユーグレナの永田副社長に聞く「社会を変える本当のイノベーションを、世の中に実装するための本だ」

読み手が持つべきは、解決したい課題と、世を良くしたいというパッションだけ……!? 「人と地球を健康にする」というスローガンのもと、ミドリムシ(学名ユーグレナ)の培養技術をもとに、健康食品や化粧品の開発、バイオ燃料の研究を進めるユーグレナ。同社の副社長であり、日本最大級の技術系ベンチャーキャピタルであるリアルテックファンドの代表も務める永田暁彦さんは、濱口秀司さん著『SHIFT:イノベーションの作法』をどのように読んでくださったのでしょうか。

第15回

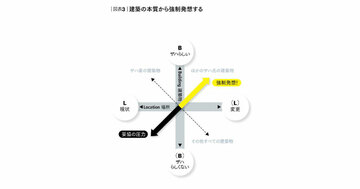

「新国立競技場」建設案をお題として考える:問題の本質から「強制発想」するイノベーション発想のアプローチ

ラグビーワールドカップが目前に迫り、新国立競技場の建設案を巡るすったもんだも、すっかり過去のことになりました。もちろん、問題を蒸し返すのが目的ではなく、あれほど迷走を極める課題について、どのようなフレームワークで代替案を発想しうるのか、思考の体操をするためのお題として、実際に隈研吾さんの案に決定される4日前に考えてみたのが今回のケースです(論文集『SHIFT:イノベーションの作法』からの一部紹介です)。

第14回

日本科学未来館キュレーター内田まほろさんと、起業家けんすうさんは、『SHIFT:イノベーションの作法』をどう読んだか?

シリアル・イノベーターの先駆けである濱口秀司さんの論文集『SHIFT:イノベーションの作法』を、多士済々はどのように読んでくださったのか。今回は、日本科学未来館の展示企画を年間何本も手掛ける内田まほろさんと、インターネット系のサービスを数々手がけ、最近ではマンガのサービス「アル」を展開中の起業家でありエンジェル投資家のけんすうさんに聞きました。

第13回

USBフラッシュメモリや、マイナスイオンドライヤーのコンセプト設計などで知られる、世界的なビジネスデザイナーの濱口秀司さんが、今の若い人に薦める就職先とは?そして、これまで800以上のプロジェクトを手がけてきたなかで、今も教訓となっている「失敗」とは?

第12回

小回りのきくスタートアップや、あらゆる頭脳とお金が集まるシリコンバレーよりも、大企業のほうがイノベーションを起こしやすい!? USBフラッシュメモリや、マイナスイオンドライヤーのコンセプト設計などで知られる、世界的なビジネスデザイナーの濱口秀司さんに、その理由を聞いていきます。

第11回

USBフラッシュメモリや、マイナスイオンドライヤーのコンセプト設計などで知られる、世界的なビジネスデザイナーの濱口秀司さんには、世界中からオファーが殺到する。そのなかで引き受ける仕事の条件とは? そして、ビジネスの成功基準としてもっとも重視していることなどを聞いた。

第10回

DMM亀山会長が語る「直感的な創業社長が、ビジョンやビジネスを社員に伝えるために必要なもの」とは?

根っからの事業家である亀山啓司DMM.comグループ会長は、USBフラッシュメモリなどのコンセプト設計などで知られるシリアル・イノベーター濱口秀司さんの論文集『SHIFT:イノベーションの作法』をどのように読んでくださったのか? 亀山会長に、「そもそもコンサルという仕事に懐疑的だった理由」や、「自分のように直感的な創業社長が、ビジョンやビジネスを社員に伝えるうえで必要なもの」について、うかがいました!

第9回

若林恵さんに聞く「イノベーションを考えるとき、わたしたち凡人は、アタマを使う場所をたいてい間違える」

古今東西のイノベーションに通じる、元WIRED編集長で黒鳥社コンテンツ・ディレクターの若林恵さんは、シリアル・イノベーター濱口秀司さんの論文集『SHIFT:イノベーションの作法』をどのように読んでくださったのか。若林さんが「この論集で(特に)多く語っている」と感じたのは、イノベーションを技術化するための〈下ごしらえ〉の部分。いざやってみると滅法難しいこの<下ごしらえ>を成功させるための、アタマの使いかたについて、若林さん流に読み解いてもらいました!

第8回

尾原和啓さんの結論「イノベーションに感性と数学はいらない」

世界で活躍するシリアルイノベーター、濱口秀司さんの論文集『SHIFT:イノベーションの作法』を、みなさんはどのように読んでくださったのか。今回うかがうのは、尾原和啓さん。発売当日に「めちゃくちゃ目ウロコ。イノベーションに関して、ここまで平易に再現性をもって語れるのか!というワクワクです!」とツイートくださった目ウロコについて少しくわしく伺いました。

第7回

坂之上洋子さんに聞く「濱口秀司さんの仕事の特に美しい点」とは?

世界で活躍するシリアルイノベーター、濱口秀司さんの論文集『SHIFT:イノベーションの作法』を、みなさんはどのように読んでくださったのか? 今回お尋ねするのは経営ストラテジストの坂之上洋子さん。濱口さんとは共通のビジネススタイルがあり、だからこそいっそう共感&感嘆されるところがあるようです。

第6回

石川善樹さんが考える「知の三巨人~デカルト・ベーコン・濱口秀司~」

世界で活躍するシリアルイノベーター、濱口秀司さんの論文集『SHIFT:イノベーションの作法』を、みなさんはどのように読んでくださったのか。今回うかがうのは、予防医学研究者の石川善樹さんです。濱口さんに私淑し、次に論文集を出すときは「僕がまとめます!」と表明されている(!)石川善樹さんに、濱口さんの凄みについて聞きました。

第4回

石黒浩先生に聞く濱口メソッド「絶対に真似できないから、読んではいけない」

世界で活躍するシリアルイノベーター、濱口秀司さんの論文集『SHIFT:イノベーションの作法』を、みなさんはどのように読んでくださったのか。濱口さんをよく知る、これまた気鋭の皆さんに感想を伺って、リレー方式でご紹介していきます。この論文集をこれから読む方にも、すでに読んだ方にも、この論文集の活用法や、効果を最大化する方法のヒントになるかもしれません!今回は、人の心や知能とは何かを追究する、アンドロイド研究の第一人者である、大阪大学教授の石黒浩先生。濱口秀司さんとはよく意見交換をする間柄で、共通点も多く「幼なじみ」みたいな感じとか。です。石黒先生が、「濱ちゃん」初の論文集に抱いた感想とは??

第4回

ちきりんさん「この論文集には愛がある!」

世界で活躍するシリアルイノベーター、濱口秀司さんの論文集『SHIFT:イノベーションの作法』を、みなさんはどのように読んでくださったのか。濱口さんをよく知る、これまた気鋭の皆さんに感想を伺って、リレー方式でご紹介していきます。この論文集をこれから読む方にも、すでに読んだ方にも、この論文集の活用法や、効果を最大化する方法のヒントになるかもしれません!トップバッターはちきりんさんです!

第3回

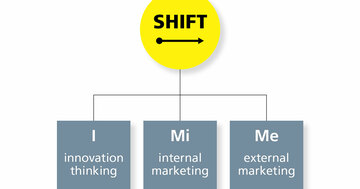

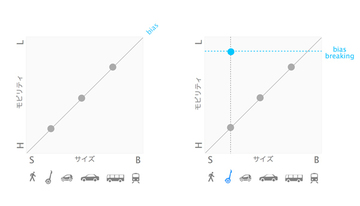

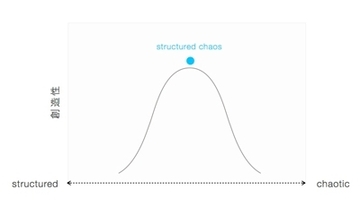

濱口秀司さん「イノベーションは誰もが起こせる」:非連続な変化をうみだす「SHIFT」の3つの基本活動

偶然のひらめきや一部の天才に頼らずに革新をもたらす「イノベーションの作法」とは? シリアル・イノベーターの先駆けである濱口秀司さんは、企業が非連続的な変化をうみだすには、既存の事業領域やメンバーで新たな商品・サービスを提供する「SHIFT」と、ほぼ起業のような形で既存事業から離れた新規ビジネスを起こす「JUMP」がある、と言います。現代の企業が置かれた環境と課題、そして今こそ求められるSHIFTをどうすれば起こせるのか--これらを体系的にまとめたDIAMONDハーバード・ビジネス・レビューの連載論文集『SHIFT:イノベーションの作法』から、連載の総論となる第1章をご紹介します。

第2回

濱口秀司さんが考える「“発想資本主義”という第四の時代に、日本人が勝てる理由」

商業資本主義、産業資本主義、情報資本主義につづき、発想資本主義という第四の時代に突入した、というビジネスデザイナーの濱口秀司さん。発想資本主義では、日本人が勝てる、と断言します。その差別化要因とは?(本記事の内容は、6/27発売の濱口秀司さん論文集『SHIFT:イノベーションの作法』の発売記念である書き下ろし序文『日本人イノベーション最強論』です)。

第1回

濱口秀司さんに聞く「イノベーション人材の教育法」:「教える」なんておこがましい。自分を殺せる刺客を作れ

シリアル・イノベータ―の先駆けとして知られる濱口秀司さん。初の著作として、『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』連載論文集がいよいよ発売されます。この連載でも取り上げたテーマのひとつであり、読者からの問い合わせも多かったイノベーション人材の教育について、後天的にどのぐらい鍛えることができるのか、そのポイントは何か、論文集発売記念として濱口さんにあらためて聞いてみました。

第3回

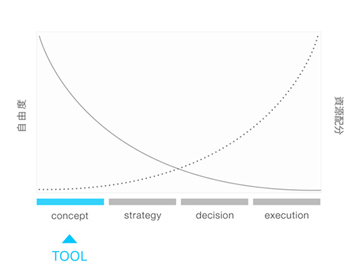

ダイナミックフレームワーキングにおける目的、範囲、切り口の中で、切り口は重要な役割を果たします。なぜなら、切り口こそがイノベーションのコンセプトに直結するからです。さまざまな切り口を丁寧に見ていくことで、イノベーションにつながるフレームワークを探しだします。

第2回

実は、ダイナミックフレームワーキングのルールはとても単純です。目的、範囲、切り口の3つを扱うという意識を持って、それぞれが影響し合って変わっていくことを感じながら、3つをジャグリングし続けます。そのルールを続けていけば、イノベーションに必要なフレームワークを見いだすことができるのです。

第1回

ビジネスに革新をもたらすものとしてイノベーションの必要性は強く認識されていますが、体系だった方法論は今までないとされてきました。しかし実際には、業界の常識を打ち破る製品やサービスをいくつも生み出すことが可能です。本連載ではその方法論DFW (Dynamic Frame Working) について、ご紹介したいと思います。