佐藤智恵

ハーバード大学で働き方研究が推進される中、一部の日本企業の働き方は高齢化社会の先行指標として研究対象になっているという。その一方で、高度人材獲得競争では後れを取るなど、人材の面では課題も多い。今後どう解決していけばよいのだろうか。

日本では「働き方改革」の必要性が叫ばれて久しいが、今、ハーバード大学では本腰を入れて働き方研究を推進しているという。中でも日本企業の働き方に注目し研究を行うジョセフ・フラー教授に、日本を研究対象とする理由や興味深い人材活用の事例について話を聞いた。

ハーバードビジネススクールのアーサー・ブルックス教授が語る「人生後半の成功と幸せ」。40代、50代のビジネスパーソンが人生後半を幸せに送るためにはどのような働き方をするのがベストなのか。「不幸な元会社役員」「不幸な元管理職」にならないためには、どうすればいいか?

ハーバードビジネススクールのアーサー・ブルックス教授が「人生後半の成功と幸せ」をテーマに書いた著書がアメリカで記録的なベストセラーとなっている。どれだけ人生の前半で成功しても、人生の後半で幸せになれるとは限らない。むしろ不幸になってしまう人もいる。では、どうすれば幸せな人生を送れるのか?

ハーバードビジネススクールのアシュリー・ウィランズ助教授の著書『TIME SMART(タイム・スマート):お金と時間の科学』が注目を集めている。現代人はどうやって自分の時間をうまく使っていくべきなのだろうか。研究で見えてきた、その極意とは。

ハーバードビジネススクールのアシュリー・ウィランズ助教授は、日本のバイオベンチャー企業Spiberの報酬制度を取り上げた教材を執筆した。同社は、「社員が自らの給与を自分で決定する」というユニークな制度を導入している。ハーバードの学生の間でも賛否両論を巻き起こしたという斬新な制度から学べることとは。

日本でベストセラーとなったビジネス書『両利きの経営―「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く』の増幅改訂版が6月24日に発売された。著者の一人であるスタンフォード大学経営大学院のチャールズ・オライリー教授は、同校の授業でNECやAGCの事例を教えている。スタンフォードの学生たちは日本の長寿企業の改革をどう見ているのか。また、「両利きの経営」を実践する上で欠かせない、経営者必見の五つのポイントについて解説してもらった。

日本でベストセラーとなったビジネス書『両利きの経営―「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く』の増幅改訂版が6月24日に発売された。著者の一人であるスタンフォード大学経営大学院のチャールズ・オライリー教授は日本での同書のヒットをどう見ているのか。また改訂版で新たにAGC(旧・旭硝子)の事例を加筆した理由とは。

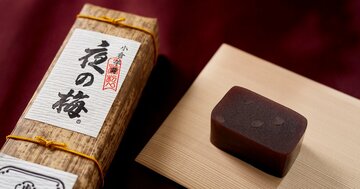

ハーバードビジネススクールのローレン・コーエン教授は、日本の老舗和菓子メーカー「虎屋」を題材にした教材を執筆。ハーバードの授業で教えているという。虎屋の事例から、企業が長年存続する要因をどう分析したのか。また長寿企業の多い日本が、その強みを生かすすべとは。

「ファミリーオフィス」研究の第一人者であるハーバードビジネススクールのローレン・コーエン教授は、世界的にファミリーオフィスの影響力が強まっていると指摘する。そんな中、コーエン教授は今年、日本の和菓子メーカー「虎屋」を題材にした教材を出版した。老舗和菓子屋に注目した理由とは。

2020年にハーバードビジネススクールに入学したガビ・マカリさん(28歳)は、学んだ中で印象に残っている日本企業の事例としてトヨタ自動車を挙げる。その理由とは。また今、人気番組『はじめてのおつかい』にはまっているというマカリさん。番組を見て驚いたこととは。

コロナ禍の2020年、ハーバードビジネススクールに入学したフランシスコ・バロッソさんは、パンデミック下で学ぶことになった経験について「メリットも大きかった」と振り返る。世界的なパンデミック、ロシアの軍事侵攻など国際情勢が大きく変化する中、世界のエリートたちが集まるハーバードで学んだ意義とは。授業で印象に残った日本企業事例についても併せて語ってもらった。

ロシアのウクライナ侵攻は、民間人にも甚大な被害をもたらしている。事態が深刻化する中、懸念されるのはロシア軍が核使用に踏み切るリスクだ。ハーバードビジネススクールで「戦時下のリーダーシップ」について教えるジョセフ・バダラッコ教授は、原爆投下を決断したトルーマン米元大統領と、プーチン大統領のリーダーシップを比較し、分析する。プーチン大統領が核兵器を使用する恐れはあるのか。

ロシアによるウクライナ侵攻が始まって、間もなく2カ月となる。民間人にも甚大な被害がおよぶ中、いまだ戦闘状態が続いているが、ロシアにはこの侵攻を支持する人も多いという。ハーバードビジネススクールのジョセフ・バダラッコ教授は、その背景に「過去の二つの戦争」が関係していると指摘する。どういうことなのか。また今回の侵攻を避ける方法はあったのか。プーチン大統領の思惑と、各国のリーダーの動向について分析してもらった。

ハーバードビジネススクールでサプライチェーン・マネジメントを研究するアナンス・ラマン教授は、パンデミック下ではサプライチェーンにいくつかの「チョークポイント」(流れを遮断するポイント)があったと指摘する。また、これからのリーダーはサプライチェーンだけでなく、あらゆる予測不能な変化に対応しなければならない。日本企業、特に自動車産業をリードしてきた日本の自動車メーカーが業界をリードし続けるための鍵とは。

2020年から始まった新型コロナウイルスの感染拡大により世界は一変した。あらゆる企業が、迅速な対策や方針転換を余儀なくされた。そんな中、ハーバードビジネススクールのアナンス・ラマン教授は昨年、「日産自動車のパンデミック対策」をテーマに教材を執筆。同校の学生だけでなく、世界中の教員からも大きな反響を呼んだ。なぜ日産の危機管理対策に注目したのか。また、コロナ禍で大きな打撃を受けたサプライチェーンを立て直す上で重要なこととは。日産の事例を踏まえて解説してもらった。

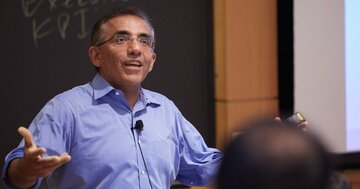

ハーバードビジネススクールのランジェイ・グラティ教授は、日立グループの経営に注目しているという。グラティ教授は、同社は「パーパス(企業の存在目的)に対する意識が非常に高い会社」だと評価する。東原敏昭・日立製作所会長にもインタビューしたというグラティ教授に、日立グループのパーパス経営は何が優れているのか、詳しく聞いた。

ハーバードビジネススクールのランジェイ・グラティ教授は、新刊の「ディープ・パーパス」でリクルートの事例を取り上げている。特に同社が手掛けるオンライン学習サービス「スタディサプリ」の事業に注目したという。その理由とは。また、「リクルート事件」の後、同社のパーパスはどう変わったのだろうか。

近年、パーパス(企業の存在目的)を重視した経営手法が高い関心を集めている。そんな中、ハーバードビジネススクールのランジェイ・グラティ教授はディープ・パーパス(=深層的なパーパス)に焦点を当てた著書を上梓した。深層的なパーパスとは何か、またどのように生まれるのか。マイクロソフトの事例を交えて解説してもらった。

ハーバードビジネススクールのマイケル・L・タッシュマン名誉教授とスタンフォード大学経営大学院チャールズ・A・オライリー教授の共著『両利きの経営――「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く』は日本でロングセラーとなっている。そうした中、今年9月、「両利きの経営」の増補改訂版が出版された。新たに加筆された箇所に込められた意図とは。また両利きの経営を成功させる上で重要なポイントは何か、詳しく聞いた。