「デジタル遺産」のトラブル防止と生前対策

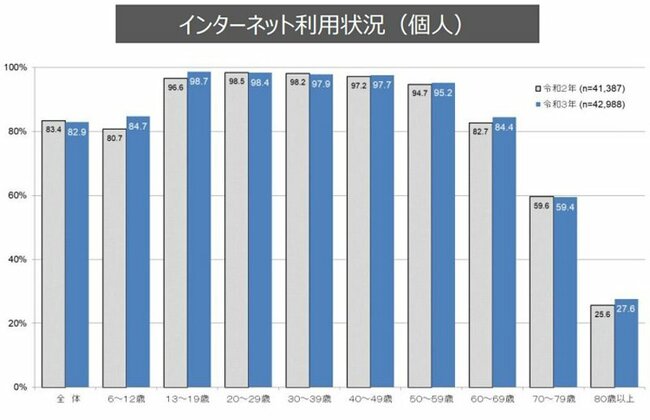

総務省「令和3年通信利用動向調査」によると、個人のインターネット利用者は、13~59歳の各年齢層で9割を超えているそうだ。生前贈与や相続税対策を考え始める60~69歳、70~79歳でさえ、半数を上回っている。

出典:総務省「令和3年通信利用動向調査の結果」 拡大画像表示

出典:総務省「令和3年通信利用動向調査の結果」 拡大画像表示

将来の相続発生に備えて生前対策を考え始めたら、「デジタル遺品整理」にも取り掛かるべきだろう。預貯金や有価証券、不動産といったアナログ資産同様、前項(1)の財産価値のあるデジタル資産も含めて「財産目録」を作成しておくと良い。取引先の連絡先、ID・パスワードも記載したほうが良い。

財産目録がPCやスマホに保管され、ロックが掛かっていて、相続人が開けなければ元も子もない。近頃は、パスワード解析ソフトやパスワード解除の専門業者もあるようだ。信頼できる業者を調べておき、財産目録に記載するという方法もある。

また、大手インターネット関連業者も「デジタル遺品整理」に対応するサービスを打ち出している。以下がその一例だ。

●Appleの「デジタル遺産プログラム」:

iPhone所有者が生前に、自らの死後、Apple IDのアカウントにアクセスするユーザーを選択でき、アクセスキーと死亡証明書などの公的書類の提出でアクセスが可能となる機能。iOS15.2から正式版を公開。

●Googleの「アカウント無効化管理ツール」:

事故や死亡などの予期せぬ事態により、自らのアカウントが使用できなくなった際に、そのアカウントの処理方法を設定できる機能。あらかじめアカウント使用がされていないとの判断期間を設定し、その期間経過後にデータを信頼できるユーザーに公開、またはGoogle側でデータ削除が選択可能。

●Meta:追悼アカウント

フェイスブックやインスタグラムのアカウント所有者自身の意向だけでなく、家族や友人の意向で、死亡届があった場合、故人のアカウントを追悼アカウントに移行可能。故人のアカウントにはログイン不可となり、プロフィールのアカウント所有者名の横に追悼と表示される。

SNSアカウントを放置すると、ハッキングされ、悪用される危険性がある。生前、自ら設定できるサービスは、後々面倒になる前に30代、40代のうちに手続きしておきたい。また、パスワードマネージャーの古いアカウント、利用しないオンラインストアのアカウントも生前整理をおすすめする。