偏差値で測れない

年内入試の醍醐味

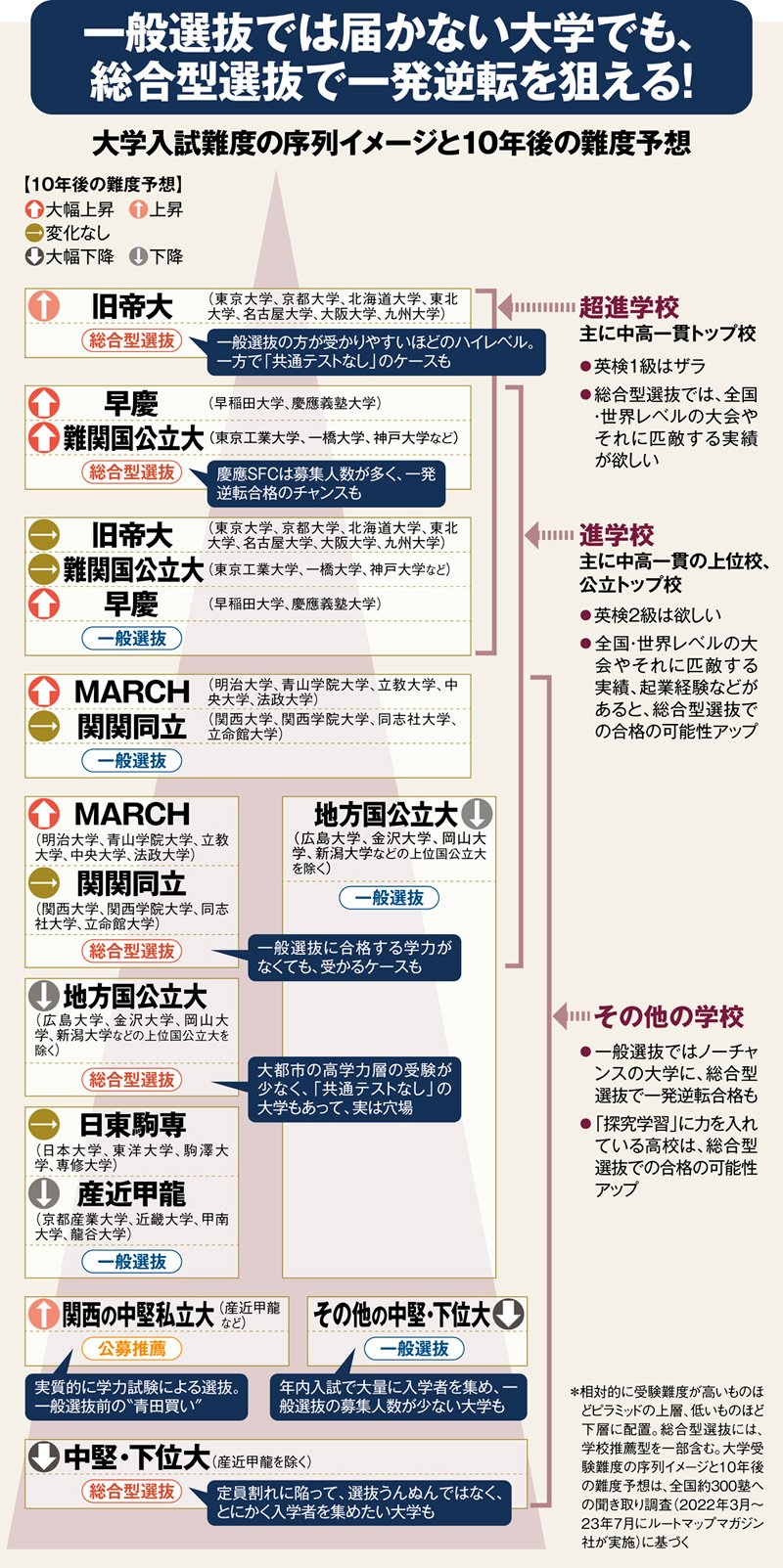

中高一貫トップ校などの超進学校が主戦場とする旧帝国大学や早慶といった超難関大学は、総合型選抜の方がハードルが高い。一般選抜で受かる学力に加え、飛び抜けた実績や能力、将来性などを求めるところが多いのだ。

ただし、これは全体の傾向。大学個々で見ると、旧帝大の中には大学入学共通テスト(共通テスト)不要なところがあったり、慶應義塾大SFC(総合政策学部、環境情報学部)のように将来性評価を重視するところもある。超進学校からでなくても、一発逆転合格のチャンスはある。

その下の難関大学クラスは、総合型選抜の方がハードルが低い傾向にある。一般選抜ではノーチャンスなのに、総合型選抜で合格するケースが少なくない。そうした入学者の発掘が、偏差値では測れない入試形式の醍醐味ではある。

大都市とりわけ首都圏にある難関レベル以上の大学は、今後さらに難度が上がる可能性が高い。年内入試が浸透するにつれ、総合型選抜の人気はさらに高まるだろう。

一方で少子化の影響を強く受ける地方国公立大学やブランド力の弱い中堅・下位私立大学の難度は、一般選抜も総合型選抜も下落が予想される。

総合型選抜は発展途上だけに大学側もスタイルを模索しているところが多く、特色はさまざまだ。一般選抜との相性のいい受験者に向いたタイプのものもあれば、一般選抜との相性が悪い受験者に向いたタイプもある。そして、特色によって攻略のすべがある。戦略を立てて攻め込みたい。