社会福祉士なら「介護離職ゼロ」を簡単に実現できる?

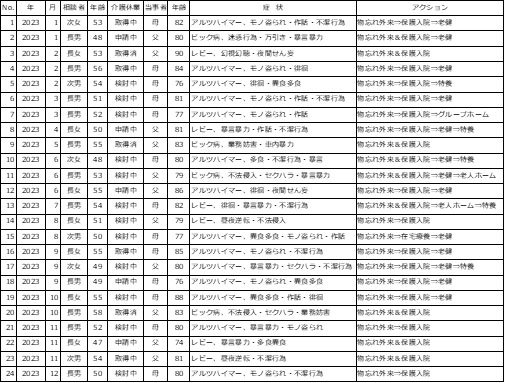

私の会社で行っている年中無休の電話相談サービス「お困りごとホットライン」には、昨年一年間で約300人のビジネスケアラーからコンタクトがありました。そのうち半分は(非正規雇用者と比べ、介護離職による経済リスクが段違いに高い)正規雇用者でした。相談のほとんど(9割以上)は、電話・メール・LINE・ZOOMなどで解決手順をガイドすることで完結しましたが、当方が実務代行までサポートしたケースは24件でした。

実務代行サービスを利用した24人の中身を見ると、いずれも老親の介護、それも認知症に関連するものです。

「お困りごとホットライン」への問い合わせ300件のうち、実務代行までサポートしたケース(筆者作成) 拡大画像表示

「お困りごとホットライン」への問い合わせ300件のうち、実務代行までサポートしたケース(筆者作成) 拡大画像表示

【介護休業利用状況】*93日の介護休業取得

検討中 12人

申請中 5人

取得中 4人

取得済 3人

【老親の認知症タイプ】

アルツハイマー型 14人

レビー小体型 6人

前頭側頭型(ピック病) 4人

検討中 12人

申請中 5人

取得中 4人

取得済 3人

【老親の認知症タイプ】

アルツハイマー型 14人

レビー小体型 6人

前頭側頭型(ピック病) 4人

相談者の悩みのうち3大ボトルネックは、(1)予算内で賄える介護施設の確保、(2)精神科病棟の確保(精神救急を含む)、(3)財産管理および財産承継の手続き……となっています。一般的なビジネスパーソンにとっては、職場を離れて93日間を充当したとしても解決できない悩み、言い換えれば、介護離職に追い込まれる直接的原因は主にこの3つだということです。しかしこれらは、社会福祉士であれば、日常的に対応していることばかりです。

上述の通り、2016年の介護休業制度の法定義務化されたことを受け、大企業のほとんどが外部の相談窓口を用意したり、パソナグループから「仕事と介護の両立プラン」の作成支援を受けたりしていますが、残念ながら、こうした実務代行には対応してくれません。相談者にとっては、企業の委託先は、地域の公的窓口に相談するのと何ら変わりありません。結局は職場を離れ、仕事と家庭に支障をきたしながら、在宅家族介護を続けざるを得なくなる……というのが典型的な介護離職パターンになっています。