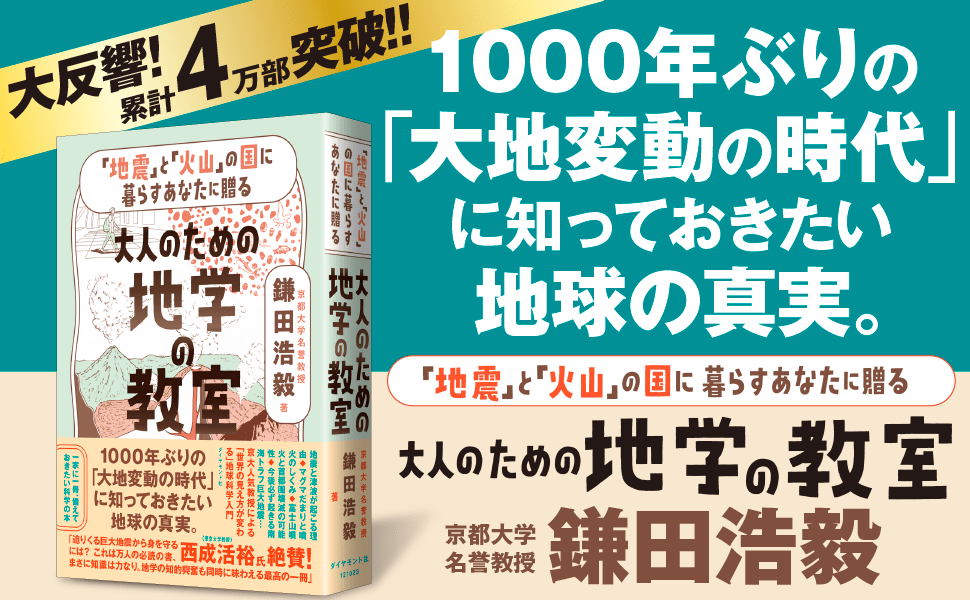

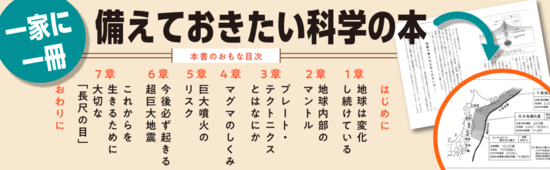

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊された。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

生命の歴史と絶滅

地学で大事な考え方があります。それは地球には生命があると言うことです。地球は途中で生命を育み、人類にまで連綿とつながってきたのです。

ところで、「古生代」「中生代」「新生代」という言葉を理科の授業で習ったことがあるでしょうか。

いずれも地球の歴史を区切る言葉ですが、「生」は生物、「代」は時代を表します。

ここで「生物の時代」と表現するのは、地球の歴史は生物の種類がガラッと変わることで決められたからです。

なぜ変わったかというと、その境目で生物が大量に絶滅したからです。

たとえば、6億年前にはじまった古生代の末期、2億5千万年前に生物の95パーセントが死滅する大惨事が起きました。

現在見られる火山の数千万倍の規模の「超巨大噴火」によって、地球環境が激変してしまったのです。ここで生き残ったわずか五パーセントの生物が次代の覇者となって進化していったのです。

古生代の次に来る中生代が恐竜の時代であったことは有名です。絶滅を生き延びたものが次代の覇者になったのです。

恐竜の絶滅と新生代の覇者

その恐竜も今から6千500万年前に、巨大隕石が地球に落ちて絶滅しました。衝撃によって生じた高さ300メートルの大津波が陸を襲うとともに、大爆発によって飛散した塵が日光を遮って極度の寒冷化に向かったのです。

直径10キロメートルのたった一個の隕石衝突の影響で、生物の大量絶滅が起きたのです。

その過酷な条件下で生き延びたのが哺乳類で、次の新生代の覇者となって現在に至ります。

人類が地球上で繁栄したのは、恐竜が滅びたからでもあるのです。こうした現象をひとことで言うと「地球の歴史は想定外の繰り返し」です。

恐竜にとってはとんでもない想定外、しかし哺乳類にとっては千載一遇のチャンスでした。

生物は絶滅するが、全部は死なない。必ず生き残る者がいて、それが次代をつくっていきます。地球の歴史はそれを繰り返してきたのです。

生物38億年と人類

したがって、地球上で生物が完全に絶滅したら人類はここに存在しない。

だから、現存する生物はみな38億年の連続性を持っているのです。

言い換えると、我々は全員38億歳と考えられます。

もし20歳の学生ならば38億歳プラス20歳、60歳で還暦を迎えた人は38億歳プラス60歳なのです。

こうした見方が人類が地球という居場所に存在する意味であり、それを教えてくれるのがまさに地学なのです。

参考資料:【京大名誉教授が教える】46億年前、地球は最初は“火の玉”、すなわち「巨大な火球」だった

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。