翻って、日本は、人口が減少しているからこそ、生産性を引き上げて同時に平均賃金も上げなくてはいけない。そうしなければ、人口×1人当たり所得=総所得は増えていかない。生産性とは、「稼ぐ力」だ。

しかし、人口減少と同時に起こっている高齢化は深刻だ。人件費に占める7割強の部分は、中堅・中小企業である。この中小企業こそ、従業員の高齢化が進んでいる。従業員が高齢化しても、その中小企業が年々、生産性を上げられるように、政府は、成長戦略を考えなくてはいけない。

賃上げが起きなかった答えは

“外部からの力”にあった

改めて賃上げを考えるとき、説明を要するのは、「なぜ、今まで賃上げが起きなかったのか」という疑問である。

なぜ、賃上げが進まなかったのかという理由は、価格転嫁が全般的に進まなかったことと同根である。コストアップが許されないから、人件費コストも同様に価格転嫁が許されないという理屈だ。

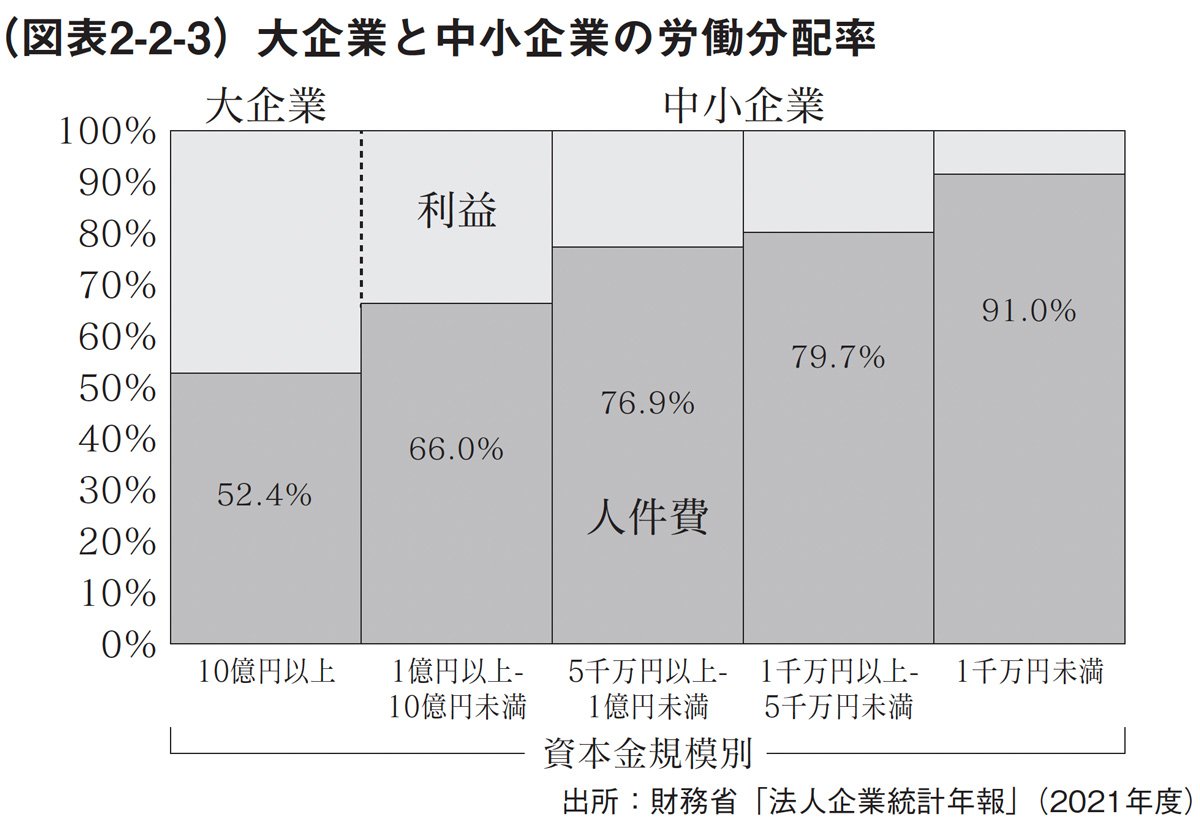

賃上げの余地は、大企業と中堅・中小企業では大きく異なる。大企業は、労働分配率(編集部注/企業が生み出した付加価値類のうち、どれだけが労働者に分配されているかを表す指標)が低く、賃上げの余地はある(図表2-2-3)。

中堅・中小企業はそれに比べると労働分配率は高い。資本金1000万円未満の小企業は、労働分配率が91.0%である。もう分配率を引き上げる余地などない。だから、順番として大企業が賃上げをして、それが消費拡大に波及した後、中小企業の売上拡大へと進む。そうやって初めて、中小企業の付加価値が増えて、人件費が増えていくのである。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示

今、経済環境は、2022年になって少しずつ変化が生じている。すなわち、国内物価の上昇は、輸入物価上昇を受けて、徐々に進んできた。ここで重要なのは、企業が自分の力ではコントロールできない原材料高騰の波がやってきていると認識したことだ。これは、いわば「外部からの力」である。

よく「自助努力ではどうしようもない」と値上げの理由が語られる。この説明は、「自助努力で何とかできる」ときには値上げを企業はしない理屈と表裏一体である。

企業は、「外部からの力」には抵抗できず、自助努力の範囲であれば抵抗する。この自助努力の範囲を「内部の力」と呼ぶことにしよう。その企業にいくら利益があっても、賃上げは「内部の力」で最小限に抑えられる。企業にとって、賃上げはコストアップだからだ。だから、賃上げも「外部の力」が不可欠になる。