また、ニューヨークではノンアルコール飲料と並んで、新しい「機能性ドリンク」が、意識の高い人々を中心に支持されているという。機能性ドリンクとは、腸に働きかけるプロバイオティクスが配合されていたり、アルコールが入ってなくてもほろ酔いになれるよう、大麻の成分が入っているものもあるそうだ。

大手メーカーでは、ノンアルコールや微アルコールの商品を拡充するだけでなく、適正飲酒を訴える取り組みを展開するようになった。アサヒビールの「スマドリ」や、サントリーの「DRINK SMART」、キリンホールディングスの「スロードリンク」などがそれで、専用のウェブサイトを用意してそれぞれメッセージを伝えている。

先日は、餃子チェーンの「餃子の王将」で、スマドリが推奨するノンアルコール専用のメニューを見て、以前よりはるかにノンアルコール飲料が浸透していることを実感した。

楽しく飲酒を続けながら

健康と両立させていく

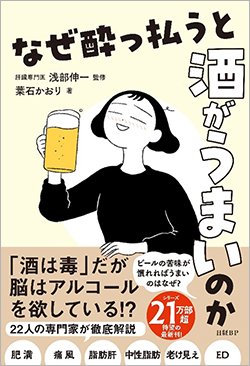

『なぜ酔っ払うと酒がうまいのか』(日経BP)

『なぜ酔っ払うと酒がうまいのか』(日経BP)葉石かおり 著、浅部伸一 監修

「確かに世の中の流れとして、アルコール消費量は減っていくと思います。以前に比べて、若い人の肝臓の疾患が減っているのも時代を物語っていますよね。ただ酒好きの1人としては、やはりお酒を楽しみたい。私も、飲むのをやめたいとは思いません。それには健康を維持することが大切です。年に一度は、健康診断を受け、肝臓に問題があると言われたら、クリニックを受診するようにしましょう」(浅部氏)

さまざまな報道のおかげで、酒好きなら誰もが「適量に抑えることが健康維持に必須」ということを理解している。だが、本音を言えば「ミミタコ状態」なのだ。我々酒好きは、それを踏まえた上で、愛する酒を飲んでいきたい。いや、絶対に飲むし、やめない。

そのためにも、自分なりの対策を考えた上で、飲酒寿命を延ばすよう心がけたい。