記事検索

「数学」の検索結果:1121-1140/2851件

バイアスなく判断するために有効な「意外すぎる方法」

気鋭の哲学者が「ランダム性」を解説する

第69回

中国山地の盆地にある人口約10万人の岡山県津山市。松平家津山藩10万石の居城だった津山城跡のすぐ北に岡山県立津山高校がある。江戸時代半ばから蘭学、洋学が盛んで、津山高校もその伝統を受け継ぎ、個性あふれる多くの人物を輩出している。

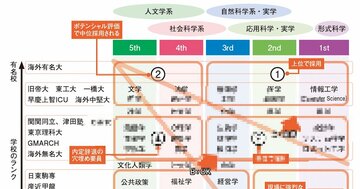

【出身大学&専攻別】「雇われる力」が一発でわかる“就活楽勝度マップ”

「いい会社」はどこにあるのか──? もちろん「万人にとっていい会社」など存在しない。だからこそ、本当にいい会社に出合うために必要なのは「自分なりの座標軸」である。そんな職場選びに悩む人のための決定版ガイド『「いい会社」はどこにある?』がついに発売された。20年以上にわたり「働く日本の生活者」の“生の声”を取材し、公開情報には出てこない「企業のほんとうの姿」を伝えてきた独立系ニュースサイト「MyNewsJapan」編集長・渡邉正裕氏の集大成とも言うべき一冊だ。同書のなかから厳選した本文を抜粋・再編集してお送りする。

5教科別「ぶっちぎりで点数を獲りやすい」分野とは?

5教科別「ぶっちぎりで点数を獲りやすい」分野とは? 京大、早慶、医学部など、多数の合格実績を叩き出す予備校講師が語る、すごいメソッド

受験をしない小学生も「19×19までの暗算」をマスターしよう!

小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できるようになる「おみやげ算」とは一体どんな方法なのか?

【全米で話題】ネコがマンションなどの高いところから落ちても助かる「驚きの理由」とは?【書籍オンライン編集部セレクション】

猫はなぜ高いところから落ちても足から着地できるのか? 科学者は何百年も昔から、猫の宙返りに心惹かれ、物理、光学、数学、神経科学、ロボティクスなどのアプローチからその驚くべき謎を探究してきた。「ネコひねり問題」を解き明かすとともに、猫をめぐる科学者たちの真摯かつ愉快な研究エピソードの数々を紹介する『「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた』が発刊された。養老孟司氏(解剖学者)「猫にまつわる挿話もとても面白い。苦手な人でも物理を勉強したくなるだろう。」、円城塔氏(作家)「夏目漱石がもし本書を読んでいたならば、『吾輩は猫である』作中の水島寒月は、「首縊りの力学」にならべて「ネコひねり問題」を講じただろう。」、吉川浩満氏(文筆家、『理不尽な進化』著者)「猫の宙返りから科学史が見える! こんな本ほかにある?」と絶賛された、本書の内容の一部を紹介します。

共通テスト数学「解いてはいけない」問題3選

共通テスト数学「解いてはいけない」問題3選とは? 京大、早慶、医学部など、多数の合格実績を叩き出す予備校講師が語る!

【世界中のコンサル会社で使用】「どう書くか?」を一発で解決するライティングの基本型

読まれる本には理由がある。連載「定番読書」第5回は、ビジネス文書が見違えるようになる教科書としてロングセラーを続けている山崎康司氏の『入門 考える技術・書く技術――日本人のロジカルシンキング実践法』の秘密を読み解く。

#12

米国のインフレ率急上昇と急速な利上げは、世界経済と金融市場を大きく揺るがした。2023年以降の米国のインフレ、金融政策、景気について、第一級の識者2人に対談してもらった。

【東大教授×カリフォルニア大学バークレー校准教授、白熱対談】「算数が好きだから進路は理系」は正解!? 注意すべき落とし穴とは

米国で活躍する経済学者・鎌田雄一郎氏の『16歳からのはじめてのゲーム理論』を読めば、難しいと思われがちなゲーム理論の本質を容易に会得できる。ゲーム理論の専門家であり、カリフォルニア大学バークレー校および東京大学で教鞭をとる鎌田雄一郎氏と、『「家族の幸せ」の経済学』(光文社新書、第41回サントリー学芸賞受賞)などの著書があり、子育て支援や育休などの政策の分析を行う経済学者・山口慎太郎氏(東京大学教授)に、将来学ぶ学問の選択肢を広げるための「学び」について、語っていただいた。

日本最高峰の書評家が厳選「経済学ってなんかあやしい?」と思う人にすすめる5冊

『独学大全』はなぜ、これほど多くの人をひきつけているのか。この本を推してくれたキーパーソンへのインタビューで、その裏側に迫る。

名著から考える「日本人と軍国主義」

1976年の初版版発刊以来、日本社会学の教科書として多くの読者に愛されていた小室直樹氏による『危機の構造 日本社会崩壊のモデル』が2022年に新装版として復刊された。社会学者・宮台真司氏「先進国唯一の経済停滞や、コロナ禍の無策や、統一教会と政治の癒着など、数多の惨状を目撃した我々は、今こそ本書を読むべきだ。半世紀前に「理由」が書かれているからだ。」と絶賛されている。40年以上前に世に送り出された書籍にもかかわらず、今でも色褪せることのない1冊は、現代にも通じる日本社会の問題を指摘しており、まさに予言の書となっている。『【新装版】危機の構造 日本社会崩壊のモデル』では、社会学者・橋爪大三郎氏による解説に加え、1982年に発刊された【増補版】に掲載された「私の新戦争論」も収録されている。本記事は『【新装版】危機の構造 日本社会崩壊のモデル』より本文の一部を抜粋、一部編集をして掲載しています。

試験直前に超オススメ、いきなり成績が上がる「残党狩り勉強法」

試験直前に超オススメ、いきなり成績が上がる「残党狩り勉強法」とは? 京大、早慶、医学部など、多数の合格実績を叩き出す予備校講師が語る、すごいメソッド

理系だらけの女子校、期末試験ナシ、志願者殺到の進学校が打ち出す驚きの教育

人気進学塾VAMOSの代表を務めながら、自ら多くの中学を訪問し、中高一貫校の最新事情に明るい富永雄輔氏に、近年注目度が上がっている進学校について話を聞いた。

【くそまじめになったら、受験は失敗する】賢く、抜かりなく勉強するコツ2選

くそまじめになったら、受験は失敗する。賢く、抜かりなく勉強するコツ2選とは? 京大、早慶、医学部など、多数の合格実績を叩き出す予備校講師が語る!

【中学受験への道】第152回

全国高校「難関私立大学合格力」ランキング・ベスト50【2023年入試版】

前回は「国公立100大学合格力」による全国高校ランキングをお届けした。今回は「難関私立大学合格力」である。対象となる大学が首都圏に多いため、“西高東低”の国公立とは反対に“東高西低”となる。2022年のベスト50は1校を除き首都圏で占められ、私立と国公立が26校と24校で拮抗しているのも特徴だろう。

「算数の成績が伸び悩む子ども」1つの共通点

入塾テストなしで難関校合格率トップレベル。話題の「成績が伸びる塾」の教育法を一挙公開! 自己肯定感、競争心、自立心、親子の距離感、日常的な声かけなど、あらゆる角度から「ひとりっ子が賢く育つ具体策」を紹介します。

「英語の前に国語をしっかり勉強すべき」と断言できる、たった1つの理由

「英語の前に国語をしっかり勉強すべき」と断言できる、たった1つの理由とは? 東アジアで初めてロタ・ロマーナ(バチカン裁判所)の弁護士となった著者が語る!

日本最高峰の書評ブロガーが推す!「経済学が苦手」な人でも学び直しが楽しくなるスゴ本

『独学大全』はなぜ、これほど多くの人をひきつけているのか。この本を推してくれたキーパーソンへのインタビューで、その裏側に迫る。

やればやるほど成績が下がる「やってはいけない」勉強3選

やればやるほど成績が下がる「やってはいけない」勉強3選とは? 京大、早慶、医学部など、多数の合格実績を叩き出す予備校講師が語る!