稲田将人

使えないITシステムの愚を避けるため真っ先にやらなければいけない最初の一歩とは何か?

ある兆円規模のメーカーでのこと。営業の実務は今イチで、人望もなく、ややこしいからと実質的には厄介払いされた人材が本社の情報システム部長に就任した。怒鳴り声と頑固さだけは一人前で、いったん言い出したら、絶対に自身の意見を変えることはしない人物。事業部のシステム推進担当に対しては高圧的だが、ベンダーにとってはやりやすい人間で、接待を受けてちやほやされ、結局はベンダーの営業からの提案に言いなりの状態になってしまった……。

なぜ、ウォルマートは、IT部門をアウトソーシングせず内製化するのか?

IT部門の実質的なアウトソーシングにより、この自社で培うべき強みの部分が丸ッと外注されてしまっている企業を見ることもある。すべての企業で見ても事業規模で世界一になっている超優良企業が米国のウォルマートだ。アマゾンを向こうに回し、ITと物流を利用した合理的な小売業の姿を目指している企業だが、このウォルマートは、テクノロジーセンターにシステム開発とデータ分析担当が1.5万人以上、さらにプログラマーについては5万人を有していると聞いたことがある…。

ERPを導入すると、なぜ、会社の成長が止まるのか?

先日耳にしたことだが、証券アナリストの間でちょっとした話題になっているのが、「ERPを入れると、なぜ会社の成長が止まるのか」だそうだ。ERPの背景にある思想は、欧米企業のマネジメントを基本とした「計画主義」にある。計画立案の精度の高さがありきで、その際の予算配分はトップ、上層部の意志のもとに展開される。しかし、日本企業の場合は、トップと導入部署が自社の強みがどこにあるのかをよく考えることなく、安易にERPシステムを導入すれば、組織の階層間での効果検証の精度アップをスルーすることも可能になってしまう。

「ジョブ型」雇用を日本企業に導入する際に、注意したい問題点とは?

最近、「ジョブ型」雇用の導入を検討している企業について耳にする。「ジョブ型」雇用は、考え方自体は極めてまっとうだが、「当社はジョブ型雇用による人事制度を導入する」と発表し、いきなりマネジャーに「部下に何をやらせるのかを指示しなさい」として、あとは「そこで合意をした数字で評価を行います」ではあまりに乱暴すぎる。どう進めたらいいのか?

米国企業とちがって日本企業で「面従腹背」が起きがちな決定的理由

米国式のマネジメントでは、トップは自らの発する指示の精度を高めるためにトップ直轄の本部組織、経営企画室や戦略機能、人事、財務、経理などを動かす。そしてトップを支える彼らは、トップが「イニシアティブ」を発揮し、パフォーマンスを高めるためのサポート組織と言える。もし、トップと一体化して考えて、前向きに動くことができないような本部機能ならば、その任に非ずと、本来は即、解体してもいい位置づけなのだ。多くの日本企業のトップに、この認識はないのではないか。

トヨタの根底に脈々と流れる挑戦的なある文化とは?

「ムダを排除しよう」と、誰もがその優良さを認めるトヨタを引き合いにして、経費低減の重要性を説くのは結構。しかし、トヨタの根底に流れる文化の実態を理解せずに、外部コンサルタントの勧める「収益を確保するためだけの経費削減スキーム」ばかりが蔓延した結果、挑戦を控える今の日本企業の文化が出来上がっていったといえる。

第43回

米国発の多くの経営理論や新しいコンセプトは日本企業においてすぐ実践で使えるものではない

我々が知るメジャーな経営理論のほとんどは組織運営の文化が異なる米国発で、米国発の経営理論は基本的に米国企業を前提にしている。米国企業では、トップを含めたマネジャーはディレクティブ(命令に従うことを部下に求める)なマネジメントスタイルをとることが一般的。戦略系コンサルティング会社が日本企業に戦略や改革プランを提案しても、うまく実行されず、何も変わらないのは、そうした土壌の違いが背景にある。

第42回

トヨタはなぜ、中古のワープロ専用機「オアシス」を大量に社員に配布したのか?

1980年代は、多くの企業で富士通「オアシス」などのワードプロセッサー、通称「ワープロ」と呼ばれる専用機が使われていた。当時はまだ高価だったため、部署に1台程度しかなく、それを数人でシェアして使っていた。ある時、富士通がワープロ専用機の「オアシス」から、ワープロソフトの「オアシス」を搭載したデスクトップ型PCに切り替えることを発表。これにより、世の中にはリース契約が終了した中古の専用機「オアシス」が大量にあふれた。そこでトヨタがとった行動は…。

第41回

トヨタはなぜ、「製造現場への産業用ロボット導入」に安易に飛びつかなかったのか?

80年代に、某自動車メーカーが産業用ロボットを溶接ラインへ導入しようとした際の話。新車の量産が開始されると、新規に導入された産業用ロボットの数に比例した数の故障が発生。これに対応するメンテナンス担当者の数がまったく足らず、修理待ちのロボットがたくさん出てしまい、ひどい時はライン稼働率が6割程度にまで低下したと言われている。同時期に、トヨタでは安易に産業用ロボットに飛びつかなかった。某メーカーとトヨタを分けたものは、なんなのか?

第40回

なぜ、多くの経営トップはビジネスのバズワード、イリュージョンに取り込まれてしまうのか?

最先端の〇〇システムなど、経営は常になんとなくもっともらしく聞こえるものの、その実態や効能が不明瞭な言葉や概念、バズワードに取り囲まれている。そして、気を許すとすぐにそのバズワードによって、イリュージョン、それも幻想というよりもむしろ幻覚に近い状態に取り込まれてしまう危険がある。

第39回

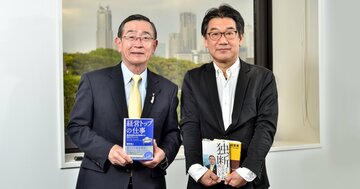

強い会社を永続させる打ち手は、実はシンプル。すべては1人ひとりのお客様への真心

特別編として対談形式でお届けする最終回。対談のゲストは、カレーハウスCoCo壱番屋(ココイチ)の創業者、宗次徳二氏だ。宗次氏は、一代で築き上げた株式会社壱番屋を53歳で一切の役職を辞し、2002年に引退。翌年NPO法人イエロー・エンジェルを設立し、2007年にクラシック専門の宗次ホールを名古屋にオープン。事業継承した後の経営トップの生き様に、稲田氏が迫る!

第38回

人を育てる仕組みはシンプル知らない間に人が育つ、右肩上がりの経営術

特別編として対談形式でお届けする第3回。対談のゲストは、カレーハウスCoCo壱番屋(ココイチ)の創業者、宗次徳二氏だ。「社内争いも派閥もなかった」と語る宗次氏に対し、社内にエゴイズムを生まない文化について稲田氏が掘り下げる。

第37回

弱い部分を補完し合う役割を持った経営トップの夫婦関係銀行から全面的に応援された理由とは?

特別編として対談形式でお届けする第2回。対談のゲストは、カレーハウスCoCo壱番屋(ココイチ)の創業者、宗次徳二氏だ。宗次氏より経営トップとしての創業期からの躍進の背景をうかがい、稲田氏は「ご夫婦が相互の参謀のようだ」と説く。弱い部分を補完し合う役割をもった夫婦同士は、最強の経営パートナーだった。

第36回

心の底から頭を下げて「ありがとうございました」を言い続けるのが経営トップの仕事

今回からは、特別編として4回にわたり対談形式でお届けする。ホストは『経営トップの仕事』著者の稲田将人氏。対談のゲストは、カレーハウスCoCo壱番屋(ココイチ)の創業者・宗次徳二氏だ。対談第一回では、経営者が持ち続けたい「感謝の心」についてがテーマ。宗次氏は「接客サービスをおろそかにして売上を追求しても、それでは経営する意味がない」と語る。経営トップの仕事の真髄とは?

第35回

CS(顧客満足)でまず重要なのは、お客様を喜ばせること?不愉快を感じさせないこと、どっち?

CS(顧客満足)については、具体的に何を狙い、どこまで行うべきかについてはあいまいなままで、マネジャーによっても線引きするラインが異なる、気合いの掛け声になっていることがある。CSについては、どこまでが本当に効果があるのかを定量的に調査した結果がある。たとえば、店舗に来店された場合、お子さんにおもちゃを上げ、とにかく親切を徹底したりしても、それによってお客様の再来店率が大きく上がることはないことがわかっている。

第34回

事業の発展に有効な市場の切り口のヒントは、意外なところに眠っている

私がコンサルティングをする場合、プロジェクトのスタート時に、トップに大小様々な「カイゼン」の余地が「見える化」されてくることを事前に説明しておく。実際、トヨタでは問題点は隠れているものであるとの前提に立ち、課題の「見える化」は評価に値するという考え方がある。B to Cビジネスであれば、顧客へのインタビューとネットなどを使った定量調査を利用し、顧客の頭の中を「開けて」みて購買行動につながる因果を「ライトで照らしながらのぞき込む」方法が有効だ。

第33回

欠品と過剰仕入れでは、どちらが収益にマイナスなのか?

低迷状態にある企業では、思い付きのアイデアの連打や、毎年、前例踏襲の施策ばかりが続いていることがよくある。これは、市場の実態を理解できず、市場起点のPDCAが廻っていないから。市場と事業の実態を示すデータは、かなりのことがわかるレベルのものが社内に眠っているもの。低迷状態に陥っているのは、これまでに得られた貴重なデータを放置してきただけで、これらを適切に「見える化」することも、PDCAを廻すために重要な「業務定義」の一つだ。

第32回

ビジョンを社内に浸透させるために、経営トップが必ずしなければいけないたった1つのこと

ビジョン策定のためには、事業実態を把握することが必須になる。事業あるいは製品ラインごとに、その成長性と収益状況を把握し、自社の事業において今、何が顧客に支持されて、何が支持されなくなっているのか? それはなぜかという「押さえ」となる因果を知ることである。創業から今に至るまでの事業内容の変遷と何が発展をけん引したか。何が転機をもたらしたのか。それはなぜなのかを「見える化」した「時代分析」を押さえることから始まる。

第31回

お金と時間をかけてまとめた会社の「ビジョン」が、使われないものになってしまう理由

何かの節目に、トップが「今後の自社のビジョンを描いておきたい」と思うことがある。そのために、広告代理店を使ってまとめてもらう企業もあれば、社内プロジェクトで役員や次世代の役員候補が合宿を行い、自分たちのありたい姿を描く例もある。しかし、そうしてつくった「ビジョン」はその後、有効に使われてはいないことが多い。なぜ、わざわざお金と時間をかけてまとめた「ビジョン」は、使われないものになってしまうのか?

第30回

経営トップの思いだけでは新規事業はうまくいかない。組織に欠かせないあるものとは?

2018年にゾゾタウンを運営していた株式会社スタートトゥデイ(現 株式会社ZOZO)が、ゾゾスーツによる計測データをもとに、カスタムオーダーのスーツの通信販売を始めた。しかし、そのカスタムオーダースーツは、期待していたフィット感とは程遠い代物で、顧客の期待を大きく裏切ってしまう結果となった。スタートトゥデイは、このビジネスの縮小を発表し、結局前澤氏はビジネスを手放すことになった。躓いてしまった原因は、一体何だったのか?