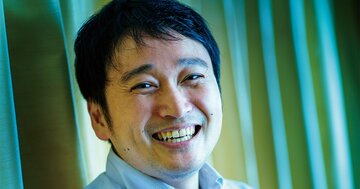

深澤 献

第40回

社会を変えたい――そんな情熱や使命感を抱いて活躍する若きリーダーたちは、どんな原体験に支えられ、どう育ってきたのか。今回は、総務省から神奈川県庁に出向して働く傍ら、47都道府県の公務員5000人超を擁するコミュニティー「よんなな会」を主宰し、国、自治体、民間の枠を超えた“志をつなぐ場”づくりに取り組む脇雅昭さんです。

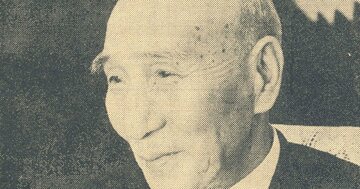

第62回

今回は「週刊ダイヤモンド」1967年6月5日号に掲載された、トヨタ自動車工業(元トヨタ自動車)会長の石田退三(1888年11月16日~1979年9月18日)のインタビューである。「トヨタ中興の祖」と呼ばれる“大番頭”の言葉は力強かった。

第61回

東京ディズニーランド(TDL)のエントランスを抜けてすぐ、レストランやショップが並ぶワールドバザールにある「タウンセンターファッション」のショーウインドーの一角に、「FOUNDER」(創設者)の文字と共に「MASATOMO TAKAHASHI」の名前が刻まれた絵が飾ってある。1983年4月のTDL開業時に、運営会社であるオリエンタルランドの社長だった高橋政知(1913年9月4日~2000年1月31日)のことだ。

周りとは違うことに取り組み、新しい価値観を生み出す。そんな若者たちの挑戦心は、いかにして育まれたのか。今回は、地球上の万物を愛する「地球少年」を名乗り、昆虫食の魅力を発信する篠原祐太さん。幼少時から虫を食べるのが好きだったのに、大学に入るまではそれを誰にも言えずに苦しんでいたそうです。

第60回

三井銀行から富岡製糸場支配人に転じた後、王子製紙の初代社長を務め「日本の製紙王」と呼ばれる藤原銀次郎(1869年7月25日~1960年3月17日)。1926年6月1日号の「ダイヤモンド」に藤原のインタビュー記事が掲載されている。26年というのは大正15年に当たり、この年の12月に元号が昭和に切り替わる。大正最後の年である。

第38回

人とは違う新しいことに挑戦する若者たち。そのモチベーションはどのような原体験に支えられ、どんな環境の下で育まれてきたのか。今回は、環境に優しい草ストローの普及に取り組むHAYAMIの大久保迅太さんと夏斗さんの兄弟です。常に兄が弟の先を進み、身をもって学んだことを伝えていく。そんな良い関係が構築されています。

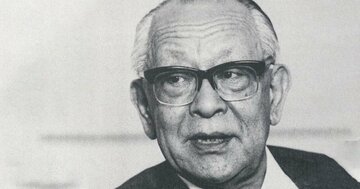

第58回

京セラの創業者である稲盛和夫(1932年1月21日~)は、1984年、電電公社(現NTT)が独占する通信業界に風穴を開けるべく第二電電(DDI)を設立した。現在のKDDIである。「週刊ダイヤモンド」1985年1月12日号に掲載されたインタビューで稲盛は、通信業への進出を決断した理由として、世界的に競争力を発揮している日本のエレクトロニクス産業と、情報通信がドッキングすることによって、イノベーションが起こり、社会構造が変わるとの読みを披露している。

第57回

三井不動産の社長を1974年から87年の13年間、その後会長を9年間務めた坪井東(1915年5月1日~1996年7月5日)。在任中は、東京・新宿の新宿三井ビルディングの竣工や、東京ディズニーランドの開園事業に携わった人物だ。「週刊ダイヤモンド」1977年7月30日号では、当時丸の内にあった東京都庁を新宿に移転せよと提案していた。

第37回

世の中を変えたい、リスクを恐れず人と違うことに挑戦したい――。そんな情熱や使命感を抱く若きリーダーたちは、何を原体験に、どう育ってきたのか。今回は、2014年にビットコインと出合い、ブロックチェーンや暗号資産(仮想通貨)を使って、格差や既得権益の破壊に挑むGincoの森川夢佑斗(むうと)さんです。

第56回

「週刊ダイヤモンド」1991年11月5日号から掲載された、「バブルの教訓・ニッポンの再出発」と第されたインタビューシリーズの第1回は、ソニーの会長で、当時は経団連副会長も務めていた盛田昭夫(1921年1月26日~1999年10月3日))だった。

第55回

明石照男(1881年3月30日~1956年9月29日)は、第一銀行の頭取を務めた銀行家だ。もっとも、明石自身は起業家ではないし、経営者として特筆すべき功績を挙げたわけではないので、本連載でこれまでとりあげてきた人物と比べると知名度では劣るかもしれない。

第36回

誰もやっていないことに挑むイノベーターたちの動機と熱意は、どのように育まれてきたのか。今回は、東京大学と同大学院で天文学を専攻し、ゴールドマン・サックス証券を経て、“人工流れ星”というエンターテインメントとサイエンスの領域で民間宇宙事業に取り組むALE(エール)を設立した岡島礼奈さんです。

第54回

前回に続き、「相互会社の産みの親」と呼ばれた第一生命保険の創業者、矢野恒太(1866年1月18日~1951年9月23日)の回顧談である。

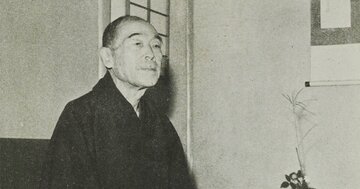

第53回

第一生命保険を創業し、「相互会社の産みの親」と呼ばれた矢野恒太(1866年1月18日~1951年9月23日)。矢野がこだわったのは、契約者が保険契約の当事者となると同時に、社員となって会社の運営にも当たることで契約者同士が相互扶助する、相互会社という形態だった。

第35回

周りとは違うことに取り組み、新しい価値観を生み出す。そんな若者たちの挑戦心は、いかにして育まれ、どんな原体験が今を支えているのか。今回は、平日は大手広告会社のサラリーマンとして激務をこなしながら、週末は世界を回るトラベラー。自ら「リーマントラベラー」と名乗る東松寛文さんです。

第52回

輸入車販売のヤナセは、三井物産機械部に勤務していた梁瀬長太郎が1914年に、同社からビュイック、キャデラックの輸入販売事業を引き継ぐ形で独立、東京・日比谷公園前に店舗と工場を構えたのが始まりだ。

第51回

1781年に、創業者の武田長兵衛が日本の薬種取引の中心地だった大阪・道修町で和漢薬の商売を始めたのが、武田薬品工業の始まりだ。その後、武田家の当主は代々、武田長兵衛の名を襲名してきた。今回紹介するのは、1951年9月15日号に掲載された6代目武田長兵衛(05年4月29日~80年9月1日)の談話記事である。

第50回

スズキは1981年8月、当時の世界トップメーカーだったGMと資本提携した。今回は、そのほぼ1年後に掲載された、3代目社長、鈴木修(1930年1月30日~)のインタビューを紹介しよう。

第34回

人と違う道を行き、世の中を変えていく──。そんな発想とモチベーションは、いかにして育つのか。今回は26歳でiPS細胞から「ミニ肝臓」の開発に成功し、東京医科歯科大学と横浜市立大学で史上最年少(31歳)で教授に就任した武部貴則さん。再生医療に加え、「広告医学」という新分野にも挑戦するマルチな才能を発揮する研究者です。

第49回

西武グループで不動産やホテル、観光事業を手がける国土計画(後にコクド)は、一方でグループの持株会社という役割を有していた。上場企業である西武鉄道や、プリンスホテルをはじめとする約70社の大株主として、国土計画は実質的に西武グループ全体を支配する構造を作り上げていた。そして、その国土開発のオーナーが創業家である堤家である。