大崎真澄

新型コロナウイルスの影響によるリモートワークの普及に伴い、この1年ほどで「法務のDX(デジタル化)」が急速に進んだ。その代表例が「クラウドサイン」などの電子契約システムを活用した契約締結のDXだが、契約という観点では“締結後の契約書の管理方法”についても変化が起き始めている。1月13日にLegalForceが正式ローンチした「Marshall」は、システム上にアップロードした契約書ファイルを完全自動でデータベース化してくれるサービスだ。必要なのは契約書を取り込むことだけ。Marshallが契約書の内容を文字起こしするとともに、タイトルや締結日、当事者名といった契約書情報を自動で抽出し、後から簡単に検索ができる契約書台帳を作り上げる。

高齢化が進む日本において、「認知症」は大きな社会課題の1つだ。自身や家族が認知症になった際、資産の問題が大きな悩みのタネとなりやすい。認知症になって当人の意思能力がないとみなされると、当人名義の不動産や保有株式を売却して介護費に当てることもできず、銀行口座が凍結されてしまうことさえある。そんな認知症に関連した資産のトラブルを解決する仕組みとして近年注目を集めるのが「家族信託」だ。2019年創業のAgeTech(高齢者×IT)企業のファミトラでは、ITを活用することで多くの人が家族信託を使えるようにサポートするサービスを手掛ける。

新型コロナウイルスの影響もあり、家電を実店舗ではなく「ECサイト」で購入する動きが徐々に広がっている。そうした変化に伴い利用社を増やしているのが、家電やカメラを中心に2450種類以上のアイテムをレンタルできる「Rentio(レンティオ)」だ。同サービスではコロナ禍で家電の利用が増加。「ECで購入する前に一度実物を試してみたい」というニーズを掴み、事業を拡大させてきた。面白いのはこの動きに家電メーカーも協力的なこと。Rentioを運営するレンティオ代表取締役の三輪謙二朗氏にその裏側について聞いた。

「このまま会議室で死んだら後悔する」リクルートの出世コースを離れて起業、Kaizen上場までの歩み

「世界をKAIZENする」をミッションに掲げ、“ソフトウェアを通じたアウトソーシング”を軸にした複数の事業を展開するKaizen Platform。創業者の須藤憲司氏が10年務めたリクルートを離れて起業してから7年、12月22日に東京証券取引所マザーズ市場に上場した。プロダクトの軸は初期から変わらないものの「決して予定通りには進まず困難の連続だった」と話す須藤氏。Kaizen創業の背景から、これまで同社が辿ってきた道筋について話を聞いた。

仕事仲間の推薦を“信用”に変えるフリーランス・副業向けリファレンスチェック「Parame」

採用のミスマッチを減らすためのツールとして、採用候補者の経歴・実績に関する情報を前職時代の上司や同僚などから取得できる「リファレンスチェックサービス」が普及し始めている。2020年創業のParame(パラミー)ではリファレンスチェックに特化したビジネスSNSを通じて個人と企業のミスマッチを減らす仕組みを開発。ゆくゆくは、蓄積された他社からの推薦を信用スコアのような形でさまざまなシーンで活用できる仕組みの実現も見据えている。

“ベテラン代理店戦略家”が挑む代理店管理のデジタル化、1億円調達で事業加速へ

リアルな物を売るメーカーから無形のサービスを手掛けるITベンチャーまで、自社の製品をより多くの顧客へ届ける手段として「代理店」とタッグを組む企業は多い。うまく連携できれば代理店は自社の事業を拡大する強力なチャネルになりうるが、そのためには代理店とのコミュニケーションや事務作業の効率化が不可欠だ。2019年設立のスタートアップ、パートナーサクセスではSaaSを通じて多くの企業が課題を抱える「代理店の管理業務」をデジタル化し、戦略的なパートナープログラムを推進するためのサポートをしている。

紙だらけの保険代理店業務をデジタル化、50兆円市場を変革するhokanが2.5億円調達

保険会社と消費者の間に立ち、複数の保険商品の中から各消費者に対して最適な保険を提案する“保険代理店”は保険市場において重要な役割を担ってきた。全国に約18万店存在するこの代理店のデジタル化を支援することで業界全体のアップデートを目指しているのが2017年創業のhokanだ。同社は12月14日、複数のVCから2.5億円の資金を調達。保険代理店向けのクラウド型顧客・契約管理システム「hokan」のさらなる機能拡張を見据えている。

4カ月で1000社が使った「オンライン飲み会専用の宅配フード」、忘年会・新年会でも活躍

コロナ禍で広がった“オンライン飲み会”の体験を向上させるためのサービスとして、オンライン飲み会専用のフードボックス「nonpi foodbox」が急速に利用企業を増やしている。同サービスはオンライン飲み会に参加する社員の自宅に、食事とドリンクの入った専用のフードボックスが届くのが特徴。2020年8月のリリースから約4カ月で1000社以上に活用されている。

D2C企業の“パッケージ”発注を変革し拡大、350社が使う「最適な印刷会社が見つかる」サービス

オリジナルの商品に強いこだわりを持つメーカーにとって、商品を包む“パッケージ”はブランドの世界観を反映する重要な存在だ。だからこそ「自社が求めるパッケージを実現してくれる印刷会社を探すこと」はメーカーの重要なミッションの1つだが、そのハードルは高い。この難題を「工場のネットワーク化と受発注プロセスのオンライン化」によって解決しようとしているのが、パッケージ受発注プラットフォーム「canal」を開発するreだ。

紙やExcelの人事評価をクラウド化で躍進、累計1000社導入のHRBrainが10億円超の調達

従業員の目標設定から人事評価に至るまでのプロセスをデジタル化する人事評価クラウド「HRBrain」が好調だ。2017年1月のローンチから4年弱で累計約1000社に導入。特に直近1年の成長が著しく、2019年10月の資金調達時から比べても、1年で累計導入企業社数が500社近く増えている。運営元のHRBrainではさらなる事業拡大に向けて10億円超の資金調達も実施した。この資金を使いながらHRBrainは何を目指していくのか。代表取締役の堀浩輝氏に話を聞いた。

プロ野球選手の姿勢推定やテレ東のDXも支援、東大発AIスタートアップが放つ“アルゴリズムの力”

AI技術の研究開発においては日本でも有数の研究機関として知られる東京大学松尾研究室。その松尾研のメンバーが中心となって2017年11月に創業したACES(エーシーズ)は、ここ数年の間にいくつも生まれた“AIスタートアップ”の中でも着実に事業を拡大させている1社だ。創業3年の若い企業ではあるものの「ディープラーニングを用いた画像・映像認識技術」を強みに、電通やテレビ東京ホールディングス、インターメスティック(Zoff)をはじめ、各産業を代表するエンタープライズ企業と共同でリアル産業のデジタル化を進めてきた。

“デザインを理解するAI”でフロントエンド開発の自動化へ、Webサイト制作の変革目指すスタートアップ

Tsunagu.AI (ツナグドットエーアイ)は「2025年にフロントエンド開発をすべて自動化する」という野心的な目標を掲げ、AIを活用したプロダクトの開発に取り組むスタートアップだ。現在同社が展開している「FRONT-END.AI(フロントエンドエーアイ)」では“デザインを理解するAI”を通じて、従来はエンジニアが担っていたコーディング作業を自動化することを目指している。

月額270円のサブスク型“置き配バッグ”登場──非対面でストレスなく荷物受け取り、専用の置き配保険も

2017年創業のYper(イーパー)ではモバイルアプリと連動した独自の置き配バッグ「OKIPPA」を通じて、社会課題である「再配達率の削減」に取り組むと同時に、ユーザーがストレスなく荷物を受け取れる環境の整備を進めてきた。その同社が12月2日より、月額270円で使えるサブスクリプション型の“置き配バッグサービス”の提供をスタートする。

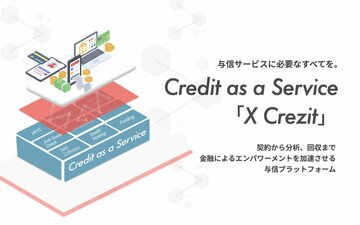

「与信 as a Service」で誰でも金融サービスを開発できる世界へ、Crezitが資金調達

これまで金融事業はサービスを立ち上げるのに膨大なリソースが必要とされ、資本力のある一部の企業以外は参入するのが難しかった。その状況がテクノロジーによって少しずつ変わりつつある。2019年創業のCrezitでは与信サービスを作る際に必要となる機能を“クラウドサービス”として一括提供することで、小規模な事業者でも金融サービスに挑戦できるような世界を実現しようとしている。

毎日5時から24時までライブレッスンのオンラインヨガ「SOELU」が躍進、10カ月で有料会員数は5倍に

ヨガやトレーニングなどのライブレッスンを軸としたオンラインフィットネスサービス「SOELU」が着々と事業を拡大させている。250人以上のインストラクターとタッグを組み、早朝5時から深夜24時まで1日約130本のプログラムをライブ形式で配信。コロナ禍で自宅運動ニーズが増したこともあり、10カ月で有料会員数は5倍に増加した。

“コミュ障だった”起業家が作った京都のVRゲーム開発会社、1億円調達しアバター活用「VR人狼」開発へ

「ファッション的な意味でのコミュ障ではなく本当のコミュ障だった」と昔を振り返るのはVRゲーム開発会社のキャラクターバンクで代表取締役を務める三上航人氏。同氏は自身の体験からコミュニケーションの体験を拡張する技術としてVRに関心を持ち、19年2月に会社を立ち上げた。現在開発しているのは1つ目のタイトルとなるVR人狼ゲーム。人狼とVRを組み合わせることでどのような体験を実現しようとしているのか、三上氏に話を聞いた

急成長ECやD2Cの“影の立役者”ロジレスが5億円調達、商品の「自動出荷」実現で約300社に導入

日本のEC市場が着々と拡大している。経済産業省が7月に公開した「電子商取引に関する市場調査の結果」によると、BtoCのEC市場規模は前年比7.65%増の19.4兆円に成長。格となる物販系分野は初めて10兆円を超えた。今後さらにECが浸透すると予想される中で無視できないのが物流課題だ。EC物流効率化システムを展開するロジレスは、急成長中のEC・D2C事業者の物流業務を支援することで、事業を拡大している。

ヨーカ堂も認めたスタートアップ・10X、“ノーコードでネットスーパー立ち上げ”の舞台裏

同社では開発不要でネットスーパーを立ち上げられるサービス「Stailer(ステイラー)」を今年5月にローンチ。翌月には最初のパートナーであるイトーヨーカ堂と「イトーヨーカドー ネットスーパーアプリ」を提供すると発表し話題を呼んだスタートアップ・10X。同社のこれまでの取り組みについて、代表取締役の矢本真丈氏に聞いた。

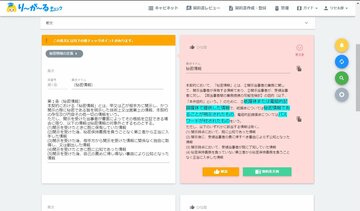

リーガルテックで中小企業を法的紛争から守る、弁護士が作る月額2万円からの契約書レビューAI

AIを活用した“契約書のレビュー支援システム”は、国内のリーガルテック(法律×テクノロジー)の中でも特に盛り上がっている領域の1つだ。2018年6月設立のリセも同様にこの分野で自社サービス「り~が~るチェック」を展開している。特徴は契約書の作成、レビュー、翻訳、管理、ノウハウ共有などを支援するサービスを月額2万円から使えること。このプロダクトを通じて、中堅・中小企業の法務課題の解決を目指していく。

「Slackより素早く、Zoomより手軽」オフィス感覚で気軽に話せるリモートワーク向けボイスチャット

リモートワーク(在宅勤務)環境においては同僚とのコミュニケーションが課題にあがりやすい。「誰かと少し話したい」と思った場合、Slackなどのテキストチャットでは伝わりにくい一方、ZoomなどのWeb会議システムを使うのは面倒だという時もある。2018年設立のラウンズが展開するボイスチャットサービス「roundz(ラウンズ)」は、その両者の間を埋めるようなリモートワーク用ツールとして導入企業数を伸ばしている。