Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

混沌とした時代に「なりたい未来」を思い描いたり、詳細に計画を立てるのは難しいもの。そんな時は、どう考えるべきなのでしょうか?本書『「自分」の生き方』には、辛い中にあっても自分を失わず、自分だけの人生を、自分らしく生きるための考え方を、密教の阿闍梨であり陰陽五行の第一人者である著者が対話形式、小説仕立てで解説しています。今回は、人生を豊かにしたいなら緻密に計画を立ててはいけない理由について、考えてみましょう。(密教阿闍梨・経営コンサルタント 小池康仁)

「詳細な計画」が人生を損なうのはなぜか?

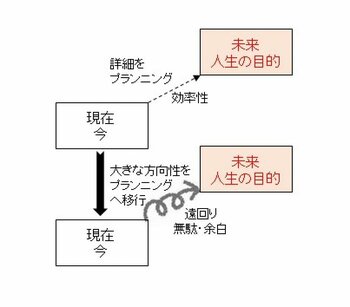

よく世間では「なりたい自分の1年後、5年後を描いて、それに向かって進め!」といわれる。それはある意味、正しい。しかし時代は混沌として、変化の激しい状態である。未来を描きたくても、描けない場合もあるだろう。計画を立てても緊急対応で、リスケばかりになるかもしれない。具体的な明るい未来を描けない場合、次の様に思考してもいいだろう。

東洋哲理では目標設定や未来を思い描いてもいいが、詳細を描くことなく、大きな枠組みで描きなさいと諭している。この視点は「本質を見抜く深い知見」、サンスクリット語ではprajñā(プラジュニャー)という。

具体的に今現在から未来に向かって、大きな目標・目的は持って良い。しかし今この時点から、詳細なプランニングをしてはいけない。換言すると、死ぬまでに、大きな緩やかな方向性だけ持てばよく、多少の方向性のブレは受け入れよ、と教えている。人生計画が上手くない者は、下手をしたら分単位でプランニングをしてしまう傾向にある。しかし、それは非現実的である。いくらタスク間に緩衝時間を設けても、結局はリスケの連続になる。二度手間が発生し易く、非効果的である。

そして、忙しく物事に対処をしているあなたの姿を見た周囲の人たちは、その姿に期待をして、あなたに更なる緊急対応を求めるだろう。このやり方を「手放す勇気」を持つ事だ。捨てられるタスクは思い切って捨てる。捨てられるタスクを捨てるから、余白ができて本質に向かい合えるのだ。