Photo by Masato Kato

Photo by Masato Kato

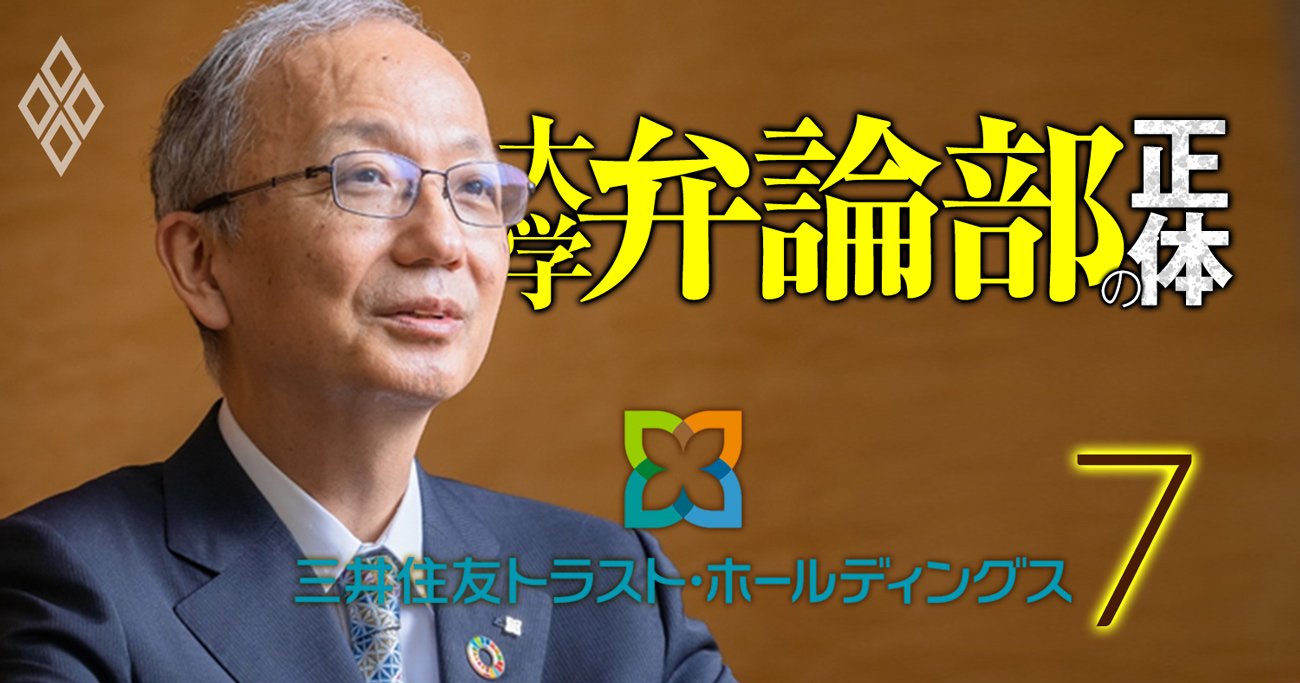

三井住友トラスト・ホールディングスを率いる高倉透社長は、東京大学の弁論部出身だ。大手金融機関のトップを弁論部OBが務めるのは珍しい。その高倉氏は「弁論大会は好きではなかった」と打ち明ける一方、社会人に必須のスキルは弁論部で培ったと強調する。特集『知られざるエリート人脈 大学弁論部の正体』(全10回)の#7では、高倉氏のインタビューをお届けする。(聞き手/ダイヤモンド編集部副編集長 名古屋和希)

入部のきっかけは高校の同窓生

弁論大会より議論が好きだった

――第一高等学校・東京大学弁論部に入部したきっかけは。

実は、強い動機があったわけではありません。東大に入学し、同じクラスのある友人が弁論部に所属していました。その友人が「私と同じ高校の出身者が弁論部にいるよ」と教えてくれたのです。じゃあ、会いに行ってみようということで、その流れで入部することになりました。

同じ高校の出身者とは、作家の北康利さんです。北さんは、高校では私の1年先輩でしたが、浪人されたので、大学では私と同学年でした。富士銀行に勤めた後に作家に転身し、白洲次郎に関する著書も出されています。北さんは部長も務め、弁論部を率いました。

――弁論部の活動内容は知っていたのですか。

活動の内容は全く知りませんでした。当時、部員は1学年で数人。部全体でも二十数人しかいませんでした。少人数ですね。

――弁論部ではどんな活動をしていたのでしょうか。

壇上で演説する、いわゆる弁論大会のような活動は好きではありませんでした。弁論部のある先輩が、考える弁論ということを教えてくれました。どういうことかというと、壇上で弁舌爽やかにする弁論も大事だけれども、中身をしっかり考えることも重要だと。

自分は政治や社会のさまざまなテーマに関して基礎知識を付け、弁論部の仲間と議論するという活動が好きで、弁論よりも議論に打ち込んでいました。テーマは政治や経済に関するものが多かったです。そもそも議論の前提として、デカルトやカントなどの哲学にも興味を持っていました。昔の一高の先輩のように原書で読むような力はありませんでしたが。

弁論部での活動は非常に濃密でした。午前中に部室に行って、部員同士で議論を始める。昼にはお弁当を買ってきて、食べながら議論。午後も延々と議論するようなことが普通でした。当時はそこまで弁論の練習が活発でなく、議論することが多かったです。

――議論が好きだったのですか。

議論は好きですし、そもそも考えることが好きでした。社会の課題についてどう考え、どう取り組むと良い社会になるのか、みたいなことを考えて議論に参加していました。

弁論部はそれぞれが自分の主義主張を持つことを良しとし、一つの色に染めるような議論をすることはありませんでした。それぞれの考え方に違いがある前提で、どんな世の中にしていくのがよいかを議論していました。

――議論が中心の弁論部での活動を通じて得たものは。社会人になってから役に立ったことはありますか。