ディフェンダーとうまく駆け引きができるようになったら、シュートを決める確率を上げたいと思うでしょう。シュートへ持ち込む動作をもっと突き詰めたいから、ディフェンスラインの背後へ抜け出して、ボールをきちっと止めて、シュートへ持ち込めるようにする。自分の才能をもっといかすために、それまで意識していなかった才能を磨くサイクルに入っていくのです。

ここでも重要なのは、指導者のアプローチです。

才能をそのまま伸ばそうとする指導者がいれば、その才能を伸ばす前に足りないところを補おうとする指導も見受けられます。レーダーチャート自体を大きくするような指導法です。

身に付いていないものを補強する意味では、そのアプローチも前向きなものに映ります。

個人の才能よりも

チーム戦術重視の傾向

しかし、選手側の受け止め方は違います。

「これを伸ばしたら、キミの才能はもっと生きるよ」と言われたら──よしっ、やってみようという気持ちになると思います。

「キミには足りないものがあるから、まずそれを克服しよう」と言われたら──すぐには気持ちが前向きにならないかもしれません。得意ではないこと、苦手なことに取り組むのは、誰だって気が進みません。

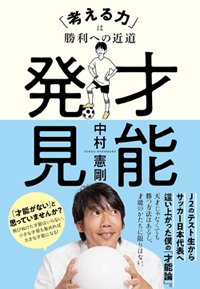

『才能発見「考える力」は勝利への近道』(中村憲剛、文藝春秋)

『才能発見「考える力」は勝利への近道』(中村憲剛、文藝春秋)

現代サッカーでは規律、ハードワーク、インテンシティといったものが重要視され、中学生や高校生の指導の現場でも、そうしたものが落とし込まれています。攻撃の選手にも守備が求められ、守備の選手も攻撃への関わりを問われます。

サッカーを戦術的にとらえる視点も、当たり前のようになっています。4-4-2とか3-4-2-1といったシステムで、チームがいかに機能するのかが議論されていく時代です。

11人の機能性がより重視されてきている時代なので、どうしても組み込みにくい選手が出てきてしまいます。

たとえば、攻撃のアイデアが豊富で独特の感覚を持っているけれど、守備が苦手で周りに負担をかけてしまうことがある。全員が攻守でハードワークを求められているなかで、そのタイプの選手を使うのが難しくなってきているように感じます。チームの戦術が「才能」より重視されるのは、ごくまれな例外を除いて世界的な傾向と言っていいかもしれません。