やさしく言えば、子どもにプレッシャーをかけている時が、親は心理的に一番自分が楽である。一番生きている。何をしている時よりも生きがいを感じる。

もちろん親は自分の心の傷を癒やそうとして、意識して子どもにプレッシャーをかけているのではない。無意識である。

「もっと頑張れ」は

子どもにとってつらい言葉

もっと正確に説明すれば、親の心の傷が原因で、その結果が子どもへの期待である。親が子どもにプレッシャーをかけていると意識しているわけではない。子どもがプレッシャーを感じてしまうということである。

このキツネタイプ(編集部注/イソップ物語の「酸っぱいブドウ」より。ブドウが取れなかったキツネが「あのブドウは酸っぱい」と自分に言い聞かせてあきらめる話。著者はこれを、叶わなかった夢を「そもそも望んでいなかった」と思い込もうとする親の心理に重ねている)の親が子どもに「リンゴよりミカンの方が価値がある」という価値観を子どもに教え込む。しかし子どもはリンゴである。

けれども、子どもは自分がリンゴだったら価値がないから、周囲の人々に受け入れられないと思い込む。そこで子どもは「もっと頑張ればミカンになれる、もう少し頑張ればミカンになれる」と頑張る。その子どもは、自分の行く先はミカンでなければならないと信じている。そしてミカンになってみんなに受け入れてもらいたいと思う。

そのような歪んだ価値観を信じなければ、今のままの状態でも悩みなどなくなるのだが。

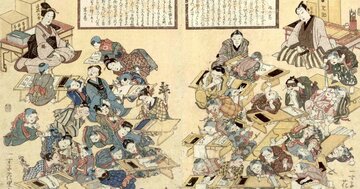

周囲の人も「もっと頑張れ、もっと頑張れ」と励ます。そして「もっと頑張れ、もっと頑張れ」と励ますことを愛と錯覚している。そう錯覚して激励する大人たちの何と沢山いることか。親が理想的な自我像を子どもに強制しても、現実の子どもが変わることはないというのに。

例えば、身の丈に合わぬ相当高いハードルを設定されて、当然子どもには越えられないものだったが、親は理想とのギャップに苦しみ、さらに子どもに努力を無理強いする。その結果、「お前は駄目だ」と叱責されて、子どもは現実の自分を軽蔑し、実在しない、理想の自我像に向かって追い立てられる。