Photo:SANKEI

Photo:SANKEI

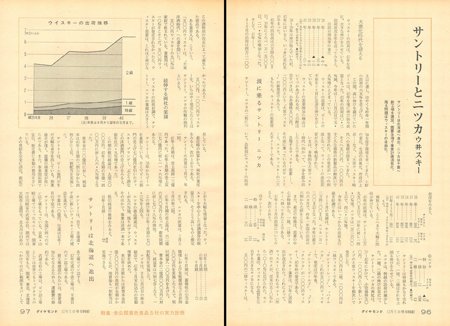

今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。1899年に「鳥井商店」として産声を上げ、創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』の本稿では、「ダイヤモンド」1966年12月5日号に掲載された特集『未公開異色食品5社の実力診断』内の記事「サントリーとニッカウヰスキー」を紹介する。当時、日本経済が年10%超の高成長を記録し、ウイスキーの大衆化が進む中で、二大メーカーのサントリーとニッカウヰスキーも波に乗っていた。需要拡大期に両社がウイスキー販売を一挙に伸ばせた勝因とは。一方、記事では2社が抱える構造的な課題にも触れている。本場である英国のメーカーに決定的に劣後していたポイントとは。(ダイヤモンド編集部)

ウイスキー大衆化の時代へ

波に乗るサントリーとニッカ

ウイスキーの出荷は、1965年を境に大きな伸びを見せている。出荷状況を年を追ってみると、

1961年 ▲4.1%

1962年 29.5%

1963年 ▲1.0%

1964年 3.0%

1965年 21.7%

*各年とも4月から翌年3月までのもの。数字は前年比。▲は減少

63~64年は伸び悩んでいたが、65年に入ると、いっきに売れ足が早まった。65年の出荷高は6万4800キロリットル。64年に比べ1万1500キロリットル、21.7%の増加となった。そして、66年――。4~9月の出荷は4万2100キロリットルに達し、早くも昨年1年間の出荷の65%を売り上げた。

この間、高い伸びを続けていたビールは、65年を境に伸び悩み状態となった。65年の出荷は0.3%減、今年は1月から11月20日で5.9%増にとどまっている。ウイスキーの需要は、ビールの不振を尻目に急速な伸びを示している。

ウイスキーの需要増加の理由は幾つか挙げられるが、この際注目すべきは、小売価格500円、1000円という“大衆ウイスキー”の新発売であろう。もちろん、ウイスキーの需要増加を促す環境も育ってきた。嗜好の変化、生活の洋風化、所得の上昇……など、“大衆ウイスキー時代”への基礎が固まってきた。

そこへ500円、1000円の手頃な価格の新製品が相次いで発売された。この発売が一つの刺激となって、ウイスキーの潜在需要が大きく喚起された。

「ダイヤモンド」1966年12月5日号

「ダイヤモンド」1966年12月5日号

いまは、本格的な大衆ウイスキー時代へ向かって、一歩を踏み出したところである。急増するウイスキー需要――、その波に乗っているのがサントリーと、ニッカ。ウイスキーの二大大手メーカーである。

サントリー、ニッカの2社について、会社別にウイスキーの出荷状況を見ると、

1961年 253百キロリットル 78百キロリットル

1962年 338百キロリットル 107百キロリットル

1963年 335百キロリットル 108百キロリットル

1964年 347百キロリットル 113百キロリットル

1965年 395百キロリットル 162百キロリットル

――

1966年4~9月 242百キロリットル 112百キロリットル

*1966年のみ4~9月。ほかは各年とも、4月から翌年3月までのもの

両社とも、ここへきて大幅に出荷が伸びている。

65年の出荷は、サントリー3万9500キロリットルで、64年に対し14.0%増。ニッカは1万2600キロリットルで、43.3%増。今年に入ってからの出荷も引き続き好調である。4~9月の実績は、サントリー2万4200キロリットル、ニッカ1万1200キロリットルとなった。今年は前半の6カ月で、昨年1年間の出荷の6割から7割をこなしている。

また、最近の特徴は、需要の中心が特級から、1級、2級ウイスキーへ移ってきたことである。