sp-souzoku サブカテゴリ

第12回

家業を継ぐ長男が、すべての財産を相続するのが当たり前――。そんな「家督相続」の伝統は、農家でも徐々に崩れつつあるようです。そんな時代に求められる相続対策とは、いったいどんなものなのか? この分野に詳しい児島敏和税理士(税理士法人児島会計代表社員)にに、事例も踏まえつつ、お話しいただきました。

第11回

日本の農業問題について語られる時に、必ずと言っていいほど指摘されるのが、「農業従事者の高齢化」です。当然のことながら「農家の相続」も増える。その時ポイントになるのが、「農地」の扱い(評価額)であることは、言うまでもありません。普通の土地と異なる「特例」も設けられているようですが、実際はどうなっているのでしょうか? 農業相続に詳しい児島敏和税理士(税理士法人児島会計代表社員)にうかがいました。

第10回

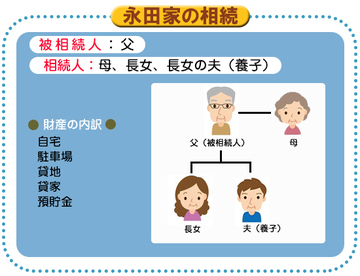

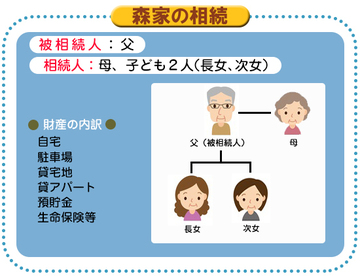

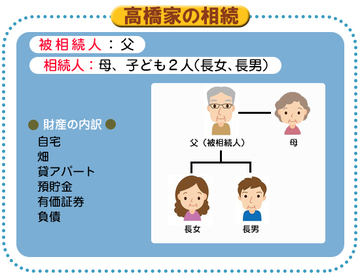

日本人の平均寿命は、男性80.50歳、女性は86.83歳(2014年、厚生労働省調べ)――この差からも明らかなように、多くの場合、夫婦のうち先に逝くのは夫です。残されるのは、お母さんと子どもたち。彼女たちが新たな家族関係をどう切り結んでいくのか、最初の試金石は父親の相続です。そこでは、さまざまな「ドラマ」も生まれるとか。相続に実績を持つ村越雅規税理士(MIRAI合同会計事務所所長)に聞きました。

第9回

連れ合いの親が亡くなって、相続が発生。そんな時、遺産の行方が気にならない人は、まずいないはず。実際、遺産分割協議の場に顔を出すような方も、少なくありません。ただし、「相続人の配偶者」が現場に「介入」した結果、話し合いがもつれて争いになることも。配偶者は、パートナーの相続をどう見つめるべきなのか、この分野に詳しい村越雅規税理士(MIRAI合同会計事務所所長)に聞きました。

第8回

「相続で争いを起こさないためには、被相続人が遺産をどのように分けるのか、遺言書を書いて、しっかり意志を示すことが大事」。相続の専門家で、そのことを否定する人間はいないでしょう。しかし、逆は必ずしも真ならず。「遺言書を残したから、揉め事は起こらない」という保証はないのです。反対に、その中身が一部の相続人の怒りに火をつけて、不毛な争いに発展することもあるようです。古川勉公認会計士・税理士(古川会計事務所所長)に聞きました。

第7回

あなたが事業を経営していたら、相続の際、個人の財産とともに、事業をどうやってスムーズに子どもなどの後継者に引き継ぐのかが重要な課題になります。もし失敗すれば、せっかく汗水流して大きくした会社の経営は一気に傾いてしまうかもしれません。古川勉公認会計士・税理士(古川公認会計士事務所)は、「事業承継に当たっては、相続税の節税の前に考えるべきことがある」と指摘します。

第6回

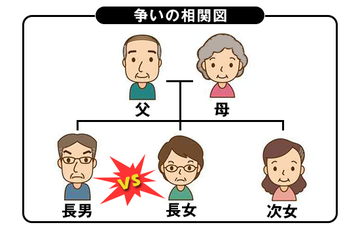

普段から仲の悪い兄弟はいます。でも、遺産相続をめぐって諍いが起こるのは、たいてい親が亡くなり、相続が発生した後のこと。「あんなに仲のよかった子どもたちが……」というパターンが、非常に多いのです。そうならないためには「生前の準備」が必要だといわれますが、では、どうして「準備」はなかなか進まないのでしょう? 円満な相続を実現するコツは何なのか? 相続に詳しい斎藤英一税理士(税理士法人斎藤会計事務所)に聞きました。

第5回

現金、不動産、有価証券など、相続財産にもいろいろあります。「遺産の大部分は預金です」というケースなら、ある意味、分けるのは簡単。困るのは、例えば「主な資産は自宅で、現金は僅かしかありません」という家庭です。そのままでは、自宅を相続する人と、それ以外の相続人との間に、大きな「格差」が生じるのを避けられません。そこに、「私が親を介護したんだから、家をもらって当然だろう」といった感情が絡むと、相続はまさに泥沼に。そうならない妙案はあるのでしょうか? 相続に詳しい斎藤英一税理士(税理士法人斎藤会計事務所)に聞きました。

第4回

周囲の気づかなかったある人の感情が、いきなり表面に出てきて、みんなを困惑させる――。そういうことが珍しくないのも、相続の怖さ、難しさといえるでしょう。でも、話し合いの場で、いきなり感情対立に陥ってしまっては、まとまるものもまとまりません。そんなことにならないための、妙案はないものでしょうか? 相続に詳しい浅野和治税理士(浅野税務会計事務所)に聞きました。

第3回

「親族」に気に入らない人間がいたとしても、普段は、顔を合わせなければすむ。でも、相続の当事者同士になったら、話は別です。「自分のほうが高く『評価』されて当然」「あの人よりも取り分が少ないのは、納得いかない」と、時には人格やプライドをかけた揉め事になったりします。そんな幾多の「争続」に接してきた浅野和治税理士(浅野税務会計事務所)が語る、ドラマチックな「現場」とは?

第2回

相続で争いが起きるのも、それを一層深刻化させるのも、相続人同士の「感情」の噴出が主な原因である――前回は、そんなお話でした。では、できるだけそれを回避するために、妙案はないものでしょうか? 小林清税理士(税理士法人小林会計事務所)は、被相続人(親)が相続人(子)に、その思いをしっかり伝えておくことが大切だ、と言います。ただし、「伝え方」に注意しないと、逆効果になることも。

第6回

前回、富裕層の相続税対策について説明しましたが、中でも中小企業経営者は対策を急がなければなりません。先代が無策であれば、会社と家族のリスクが一気に押し寄せ、せっかく築き上げた資産をすべて失う羽目になりかねません。事業承継と相続税の対策に「合わせ技」が必要なのです。

新連載・第1回

相続の別名は、「争続」。「あんなに仲の良かった兄弟たちが、親の遺産を前にしたら……」という話は、決してミステリー小説やテレビドラマの中だけの出来事ではないようです。諍いの中心に「お金」があるのはもちろんですが、そこに、それまで他人がうかがい知ることのできなかった「あの人の本音」「この人の思い」が噴出し、錯綜してくると、もはや収拾は困難に。裁判所による調停や裁判に発展するケースも、少なくないのが現実です。今回は、そんな相続の現場について、経験豊富な小林清税理士(税理士法人小林会計事務所所長)に聞きました。

第5回

普通のサラリーマンにも相続税対策が必要となる可能性が高くなった今、富裕層はよりドラスティックな対策を講じる必要がある。富裕層にもいろいろな定義があるが、今回は相続税課税価格で5億円超の資産家について考えてみたい。

第4回

第1回で紹介した暦年贈与と並んで王道ともいえるのが生命保険を活用した対策だ。生命保険は基本的には元本を割り込むリスクが少ない上、生命保険によっては直前でも前もってでも時期を選ばず契約できる。そして、非課税枠をフル活用すれば、ほとんどの日本人が相続税に頭を悩ませることはなくなる。意外と知られていない「生命保険の非課税枠の活用」は相続対策の基本中の基本だ。

第10回

信じ難いことですが、数百坪の土地を所有する両親が相続税対策をしていないというケースは珍しくはありません。今回の相談者も高齢の父親の資産管理が気になり財産を確認したところ、課税対象資産が相当額になることが判明しました。そこで、不動産管理会社を設立し、大胆な節税対策に踏み切りました。

第7回

相続税の申告までに土地を売却した場合に、路線価評価や不動産鑑定評価よりも低い価格でしか売れないこともあり得ます。そうした場合は、売買価格を「時価」で申告することで、相続税も下がります。借地人が住む貸宅地や別荘地などの不動産については、申告期限までに売却してしまうことで、「時価」申告ができ、節税ができるのです。

第9回

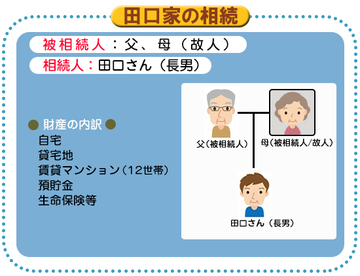

高齢の両親がいる方は、一次相続のあと二次相続が降りかかってくることが想定されますが、この2段階の相続をトータルでとらえ、「採りうる節税策」を比較検討している方は少ないようです。配偶者控除にしても、一次、二次では異なります。今回は、一次、二次相続で納税額を抑えた例を紹介しましょう。

第3回

相続税対策は直前でも十分可能なのに、諦めてしまうのは実に惜しいことです。孫への贈与はもちろん、最近は資産保有会社を使って相続税も贈与税も大幅に圧縮するケースが増えています。ただしそれには注意が必要です。被相続人の余命が3年以上かそれとも3年未満かで、直前対策の明暗が分かれるのです。

第8回

相続税の申告までに土地を売却した場合に、路線価評価や不動産鑑定評価よりも低い価格でしか売れないこともあり得ます。そうした場合は、売買価格を「時価」で申告することで、相続税も下がります。借地人が住む貸宅地や別荘地などの不動産については、申告期限までに売却してしまうことで、「時価」申告ができ、節税ができるのです。