三谷宏治

第154講

前回の第153講『-1×(-3)はなぜ3?』で、かけ算は「面積として考えよう」と書きました。この世の中は足し算引き算でもありますが、実は結構、かけ算的です。かけ算的な現象(2次元)を、滝グラフ(1次元)では表せません。

第153講

前回の『5-(-3)はなぜ5+3? 三女の涙と父が伝えたかったこと』は、多くのみなさんに読まれました。中一の数学にはまだまだ壁がいっぱいあります。「正負の数字の加減算」をくぐり抜けてもすぐ、今度は「負数のかけ算」が待ち構えているのです。

第152講

たまたま「学校公開ウイーク」だったので、中一の三女の授業を見に行きました。その日の単元は「正負の数字の加減算」でした。そこで、三女だけが最後まで課題が解けずにいました。彼女の話を聞いて、私は初めて気がつきました。演算子 である「+」「-」と、数字の正負を表す記号である「+」「-」が、同じであることのおかしさを。

第151講

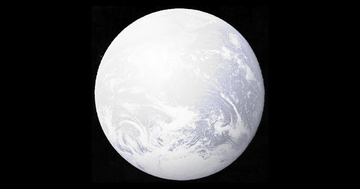

さて今回は、先回の『大絶滅』に続いて科学書からもう1冊、『スノーボール・アース』を取り上げます。スノーボール・アースとは、この地球が22億年前に1回と7億年前頃に2回の計3回、全面的に凍結したというものです。

第150講

『大絶滅(Extinction)』(1996)は、異端の古生物学者 デイヴィッド M. ラウプによって書かれた、地球生物大(量)絶滅の歴史であり、その原因探究の試みです。この地球に歴史上存在した生物種のほとんど全て(99.9%以上)は、既に絶滅してしまっています。生命は、地球環境を相手に、まさに死ぬ(絶滅する)まで続くゲームをやっているのです。

第149講

これまで2回、小学校でのPTA会長スピーチ経験をお話ししてきました。今回はその第3弾、「空気の重さ」です。

第148講

「大声競争」を考えたのには、理由が3つありました。ひとつは全員参加できる「体験型のスピーチ」をしたかったこと。もう一つは、繰り返すことで限界突破経験の味わえるものにしたかったこと。事前の練習や補助無しでできる、全員参加型の、しかも、子どもたちが全力を振り絞れる競技とは何なのか……。そこで思いついたのが「大声」でした。

第147講

「みなさん、きょうは『ボール』の、おはなしをします!」これが、私の小学校PTA会長としてのデビュースピーチ第一声です。私の「子ども向け発想力講義」のスタートでもありました。

第146講

リオ五輪でも、NHK(や民放の一部)のアナウンサーたちは、team(チーム)のことを「ティーム」と発声していました。テロップ等での表記は「チーム」のまま。発音だけが英語風なのです。

第145講

本当の災害時に、逃げ遅れるのは災害未経験者ではなく経験者です。偶然に過ぎないそんな個人的経験(や伝承)が、客観的判断と行動を阻みます。

第144講

最近、どこにいっても「自動運転」の話で持ちきりです。でも、そのとき「ヒト(搭乗者)」はどうなるのでしょうか。その精神的側面に焦点を当てた議論が、盛んになってきました。

第143講

いまから1分間で、いくつ「円柱状のモノ(人工物)」の名前 が書き上げられるか、挑戦してください。これまでの最高記録は、小学4年生の男の子の22個です。

第142講

三女が小学4年生のとき、国語の先生が中国の賢者・アーファンティの話をしました。即座に笑えたのはクラスに数人だけだったとか。子どもたちはいったい、なにが、わからなかったのでしょうか。

第141講

発想力と自立心向上には、ヒマと貧乏が効きます。今回は、私が子どもたちの共育法として掲げているもう一つの必修科目、「お手伝い」を取り上げます。

第140講

関東にまた渇水の夏が迫っています。利根川水系8つのダムの貯水率は平均58%(6月3日現在)。例年の3分の2程度に過ぎません。おまけに気象庁の1ヵ月予報では、関東甲信地方の降水量は「平年並みか少ない」予想。予報通りなら、久しぶりにこの夏は「節水」がテーマになるでしょう。

第139講

『経営戦略全史』のマンガ化作業が始まった1年ほど前、新しいチャレンジの話が舞い込みました。女子栄養大学 食文化栄養学科での経営学講義です。今年4月から2年生向けの「基礎経営学入門」という科目を引き受けることになりました。

第138講

『まんがでわかる 7つの習慣』が大ヒットとなり、百花繚乱のビジネスコミック。その成功には5つの要因があったと言われています。

第137講

「花」にとってもっとも好ましい花粉の媒介者はハナバチです。ミツバチやマルハナバチ、そしてクマバチを含み、英語でBeeと総称されます。

第136講

イギリスは、数百年にわたって「没落」を続けてきました。経済成長が止まり、高齢化が進み、医療費などの社会福祉コストが嵩み、税金が高くなって企業やヒトが逃げ出して行きました。まさに、課題先進国だったのです。

第135講

エトワール凱旋門は、ナポレオンが建設を命じた戦勝記念碑です。そこから星状に12本の通りが延び、フランスで最も交通事故の起こりやすい「交差点」でもあります。パリにはこういった交差点が幾つもあります。なぜ道路をキレイな格子状にして、4叉路にしないのでしょうか?