勝敗を左右する

「戦国版・ディープテック集団」

この異能集団は自ら領土的野心をほとんど持たず、各地の大名(時に室町幕府系列)に雇われては、敵地潜入や破壊工作、情報収集を行なった。独自の技術やノウハウを持ち、その活躍いかんによって合戦の勝敗に大きな影響を与える「戦国版・ディープテック集団」でもあったのである。

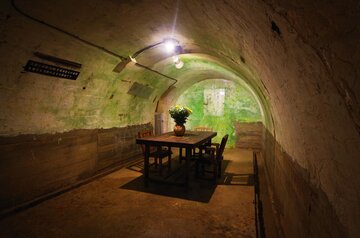

彼らはかなりの売り上げ(報酬)を得ていたと考えられる。伊賀には確認されているだけで650余の、大小さまざまな館が存在する。そこにわざわざ高い土塁など防御を強化したのは、歴史学者の藤田達生教授の言葉を借りれば、650以上の小勢力各々に「守るべき莫大な富があった」ことの傍証になろう。

小勢力であっても「ディープテック」によって高い収益を上げられたから、各々に富を守る。逆に言えば、一つにまとまる必然性が低かったわけである。

もちろん、他国で安心して稼ぐには、自国の安定は重要である。そこで伊賀では「伊賀惣国一揆」(この場合の「一揆」は「共同行動」という意味)、甲賀では「甲賀郡中惣」といった“おきて”がつくられ、外敵から自国を守る仕組みが構築されていた。

何より彼らは、互いに信頼し郷土に尽くす“仁義忠信”をモットーとしていた(「万川集海」より)。

高い技術力、常に大名に雇われるブランド力、それに見合う高い収益、そして自国を守る“おきて”と、郷土を愛し裏切らないという組織内の高い信頼性――一見すると素晴らしい内容であり、並の大名なら簡単に凌駕されそうである。しかし、忍者は結局天下を取ることはなく、伊賀は天正9(1581)年、織田信長によって壊滅させられる。