Photo:Witthaya Prasongsin/gettyimages

Photo:Witthaya Prasongsin/gettyimages

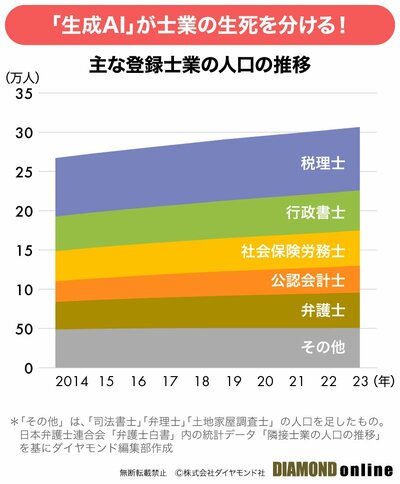

「AIで消える職業」上位にランクインし続けてきたのが、弁護士や会計士などの士業だ。現状ではまだまだ生き永らえているが、進化を続ける「生成AI」は、淘汰をさらに加速させること必至。そこで特集『高配当・半導体・生成AI超進化!5年後の業界地図』(全19回)の#2では、士業コンサルタントの横須賀輝尚氏が、具体的な生成AI関連のプロダクトと併せて、生成AIの影響で到来が不可避の「収入格差の現実」を明らかにする。

生成AIの活用で生じる

士業の「収入格差」とは?

AIが話題になるたび、「AIによって消える職業」にランクインし続けてきたのが「士業」だ。業務のデジタル化やクラウドサービスが台頭する中、仕事がなくなるといわれ続けながらも、しぶとく生き永らえてきた。

だが、熾烈な生存競争にとどめを刺すような存在が現れた。昨年来、話題をさらい続けている「生成AI」である。しかも、その進化のスピードはすさまじいものがある。

士業の中心的業務の本質は「代行」だ。税理士でも司法書士でも、基本的には顧客の代わりに書類を作成し、提出する仕事だといえる。例えば、顧客から預かった資料やデータを許認可申請書類や決算申告書としてまとめる。

こうした業務は今後、AIに奪われていく可能性が高い――。生成AI出現の当初、こうした声がある一方、楽観視する向きもあった。「生成AIの回答には間違いが多い」「一般論的な回答ばかりで実務では使えない」といった意見だ。

確かに、登場したばかりの頃はそうだったかもしれない。だが、生成AIの回答精度やプロンプト(ユーザーが入れる質問)の理解度は日々高まり、プロンプトの工夫で十分、一般論にとどまらない付加価値の高い回答を作れるようになってきた。

ここへきて、現場ではようやく、「仕事がなくなる前に打開策を考えなければ」といった危機感に満ちた意見も出てきた。実際は、もはやそんな段階ではない。足元では、生成AIが士業に与えるインパクトは「第2フェーズ」に入ったといえる。

今や誰も生成AIの存在を無視できないし、影響を楽観視すべきでない。例えば、法律のリサーチや事例調査の業務などは、人手に頼ると数時間以上かかることもある。それが、生成AIを駆使すれば、ものの数分で該当条文も判例も出てきてしまう。

他の例も紹介しよう。とある行政に提出する申請書類は、顧客のヒアリングから書類作成まで、20時間以上もかかっていた。これが生成AIを使えば、10分の1程度の時間で、8割以上の申請書類が完成してしまう。

今後は、生成AIを使いこなす士業と、そうでない士業の間で圧倒的な差が生まれる。膨大な時間を要した調査や作業が大幅にカットできるなら当然、受注できる案件も増え、収入はおのずと増加する。生成AIの活用の巧拙により、莫大な収入格差が生まれるのは必至である。

次ページ以降では、どの業務で、どの生成AIのプロダクトを使えば、どれくらいの時間が削減可能かを、具体名を挙げつつ紹介する。加えて、その結果、各士業や事務所のタイプ別に大きな収入格差が生まれていく現実的なシナリオも詳述する。活用の巧拙が、潜在的な収入の多寡、つまりは生き残りを左右するだけに、使いこなし方を正しく認識しておきたい。