植木もも子

最終回

不要なものの排出を促す春の食材をもりもり食べよう

徐々に陽気もよくなる3月。春分の日を境に陰気と陽気が交差して陽気がどんどん増していきます。この時期は、ホルモンや神経のバランスが崩れやすい時期なので注意して生活することが大切です。

第11回

体の中の「陽気」を食材で補い、冷えを追い出す

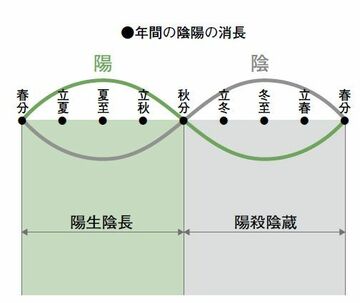

2月は暦の上では春になります。とはいえ、1年で1番寒さが厳しいのがこの時期ですね。12月の冬至を境に「陽気」が増して「陰気」が徐々に減ってゆきます。陽気とは自然界では「太陽の気」、つまり温かい気のことです。

第10回

風邪やインフルエンザ予防に免疫力をアップさせるおかゆ

暮れからお正月は暴飲暴食続きになりがち。この時期、肝臓と胃はかなりお疲れ気味です。「肝と胃」が疲れると免疫力も落ちて風邪もひきやすくなちます。1月は寒さから腎を守るとともに、肝と胃を養生しましょう。

第9回

「陰」が最大になる時期の体質・シーン別食養生ヒント

今年の冬至は12月22日。この日に向かって「陰」はどんどん増え、冬至を過ぎると少しずつ減っていきますが、寒さは一段と厳しくなります。冬の養生ポイントは、とにもかくにも体を冷やさないことです。

第8回

最優先したい初冬の養生法は乾燥と寒さから体を守ること

11月は暦の上では「初冬」。風も冷たくなり、乾燥の度合いが増してきます。気を付けたいのは、喉や鼻などの外気に直接触れる器官、そして寒さに弱い腎(膀胱)です。粘膜や皮膚を潤し、乾燥を防ぐ食事を心がけましょう。

第7回

それぞれの味に備わった作用を生かして食養生を

薬膳を作る上で大事なのが「五味」。酸・苦・甘・辛・塩辛(鹹)の5種類の味です。これに現代では淡味が加えられ、実際には六つの味とされます。それぞれの味には独自の働きがあります。

第6回

体を乾燥させる秋は「白い食材」で体を潤して

9月に入ると夜はいくらか涼しくなっても、日中は8月と変わらぬ暑さがしばらく続きます。この時期は、真夏と同じようにナスやキュウリ、トマト、トウガン、トウモロコシなど体を冷やす涼性や寒性の食材を取り、体から熱を取り除くことを心がけましょう。

第5回

汗と共に体から出てしまう「気」を補う食事を心がけて

薬膳の考えの一つに食材が持つ、体を温めたり冷やしたりする性質があり、これを「五性」といいます。それぞれの季節に合わせ、これらの性質を知った上で調理すると、体調のバランスを取りやすくなります。夏に出回る食材の性質はをご紹介します。

第4回

食材に備わった「五性」をうまく組み合わせた食事を

薬膳の考えの一つに食材が持つ、体を温めたり冷やしたりする性質があり、これを「五性」といいます。それぞれの季節に合わせ、これらの性質を知った上で調理すると、体調のバランスを取りやすくなります。夏に出回る食材の性質はをご紹介します。

第3回

人の体を構成する「五臓」 梅雨期に弱る「脾」に優しく

6月21日は夏至。陽の気が最も多くなりますが、高温多湿の日本では、暑さよりも湿気が不快に感じる季節。汗が乾きにくかったり、雨に濡れたり、家の中も湿気がこもったりすると、体にも「湿」がたまりやすくなります。すると、何となく重だるく、むくみや食欲不振、疲労感なども引き起こします。

第2回

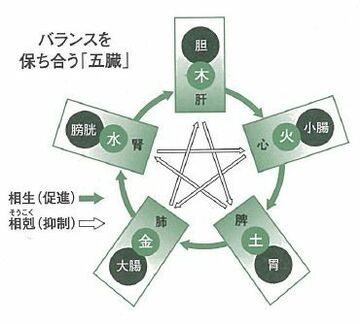

自然のものを五つに分類する「五行説」、「五味」「五性」を活用

食養生のなかに、食材を五つに分類し、それぞれ味の性質を生かして調理するという方法があります。「陰陽五行」という中国古代の哲学思想は、自然界に存在するあらゆるものを五つに分類し、その5種類の間はお互いに関連していると考えます。その五つとは〈木、火、土、金、水〉です。

第1回

人間も自然の一部「陰陽」に合わせた暮らし方を

食養生は中国の古くから伝承されている、健康を維持するための知恵です。中国の伝統医学は4000年もの歴史を持つともいわれています。その基本となる考えは陰陽学と五行説の考え方です。特に「陰陽」はすべての基本となります。

第35回

飲むときは忘れる二日酔い…優しいケアで体をいたわって

送別会や歓迎会などで飲む機会が増える3月ですが、お酒を飲み過ぎた翌朝はつらいもの。肝臓の解毒機能が間に合わず、酒毒が体を巡るため頭痛がしたり、体がふらふらしたり、だるく感じたりします。まずは水をたくさん飲んで、尿から毒を出すのが先決。

第34回

夜9時以降の飲酒には胃や肝臓に優しいつまみを

1年で一番寒い季節になりました。この冬は一段と寒さが厳しく、体を温めようと遅い時間にお酒を飲む方も多いのではないでしょうか。

第33回

リスクは肥満だけではない危険がいっぱい、深夜の食事

夜遅い食事はそのまま肥満につながる…これは皆さん経験的にご存じだと思います。人間は夜寝ている間に体の中で翌日に向け準備を進めています。胃は自らを掃除して備えるなど多くの内臓が休んでいます。

第32回

飲み過ぎにハードワーク……疲れがひどいときの食事は?

12月は公私共に忙しい時期。寒さも体の働きを鈍らせます。過労を放っておくと内蔵機能が低下し、食事が喉を通らなくなります。食べられないとエネルギーをつくれなくなり、ますます疲労がたまるという悪循環に。

第31回

空腹で飲むお酒が楽しみな方胃と肝臓に大きな負担が……

アルコール好きの方によく見られるのが、お酒がおいしくなくなるからと何も食べずにお酒を飲むスタイル。お酒はおいしく感じるかもしれませんが、食道や胃の粘膜は悲鳴を上げています。

第30回

残業時の間食は何を選ぶ?脳を働かせ、胃を守るものを

昼食の後、深夜まで何も食べないのはよくありません。エネルギーを一番消耗する脳に栄養が行かず仕事の効率が落ちるばかりか、空腹だと胃酸の出過ぎで胃の粘膜を痛めることがあります。

第29回

残業時の夕食はどうする?間食を取るのがお勧め

夕食は仕事が終了してからという方がほとんどだと思いますが、夜の9時、10時まで残業した後の食事はお勧めできません。空腹感が強いと食べ過ぎの原因にもなる上、深夜の食事は知らないうちに生活習慣病予備軍になっていくというからです。

第28回

食後の強い眠気は前日の夕食の取り方が影響!?

寝苦しい熱帯夜が続くと睡眠不足になり、仕事中にうとうとしがち。夜ぐっすり眠れるのが一番良いのですが、これには食事が影響を及ぼしています。