Photo:Ethan Miller/gettyimages

Photo:Ethan Miller/gettyimages

パナソニックがテレビ生産を中国TCLに委託する方針を固めた。これで、長年赤字にあえいでいたテレビ事業の構造改革に一区切りがついた格好だが、世界競合と比較すれば改革はまだ道半ばだ。テレビと並んで問題3事業とされるのが、デジタルカメラとハウジング(トイレやキッチン、建材など)である。パナソニック新体制は、競争優位のない事業に終止符を打つ「撤退の勇気」を持てるだろうか。特集『パナソニックの呪縛』(全13回)の第10回では、問題3事業の課題を炙り出す。(ダイヤモンド編集部 山本 輝)

問題山積のデジカメ事業

それでも「撤退」できない理由

「次の新体制では、黒物家電やハウジングが“コア事業”から外されたでしょう。今後は撤退も含めて、経営がシビアに判断していくということです」。パナソニック幹部が声を潜める。

パナソニックは、持ち株会社体制への移行を踏まえた「組織大改編」を10月に実施する。ポイントは、テレビやデジタルカメラなどの黒物家電を担当する「パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション」、トイレや建材などのハウジング事業を展開する「パナソニック ハウジングソリューションズ」がそろって、家電や電材を担当するパナソニック株式会社から外されたことだ。

パナソニック株式会社は売上高4兆円弱を稼ぎ出す保守本流の“大パナソニック”ともいうべき会社。そこから外されたことは、非コア事業の烙印を押されたのも同然である。

テレビ、デジカメ、ハウジング――。いずれも、収益の改善見通しが立たない問題児である。今回の“格下げ”は、これらの事業に終息シナリオが迫っているという経営陣のメッセージに他ならない。

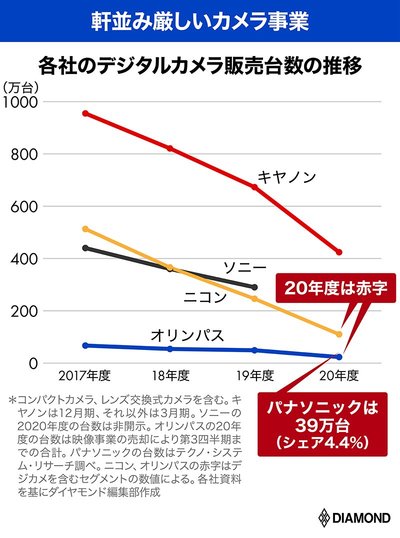

とりわけ厳しい状況に立たされているのが、デジカメだ。デジカメの市場環境は極寒である。下図を見れば一目瞭然だ。

カメラ搭載スマートフォンに市場を侵食され、各社の販売台数は例外なく落ち込んでいる。中でも、パナソニックのシェアは現在4.4%程度、台数にして39万台程度と存在感に乏しい。ニコンや、2020年にファンドに映像事業を売却したオリンパス(現OMデジタルソリューションズ)といった、パナソニックと同程度のシェアの競合他社は軒並み赤字に陥っており、パナソニックのデジカメ事業も同じく低収益にさいなまれているとみられる。

もともとパナソニックのデジカメ「LUMIX」シリーズといえば、愛好家も多い名門ブランドだ。独ライカカメラとの協業によって01年に市場に投入して以降、後れを取っていたデジカメの国内シェアで10%台半ばを奪取した時期もある。

現在のデジカメ市場で唯一堅調なジャンルであるミラーレス一眼カメラも、08年に先陣を切って発売したのはパナソニックだった。

だが、飛ぶ鳥を落とす勢いだったかつての姿は、今や見る影もない。自慢のミラーレスも、イメージセンサー技術に長けたソニー(現ソニーグループ)が13年にフルサイズミラーレスを投入したことで、そのお株を一気に奪われた。19年、追従してフルサイズミラーレスを投入して起死回生を図るものの、息を吹き返すには至っていない。

聖域なき構造改革に踏み切ろうとしているパナソニックにとって、デジカメは「撤退事業」の最右翼といえるだろう。

しかし、である。撤退シナリオを描くにも、一段と高いハードルが立ちはだかっている。