リモートワークが長期化している今、わかりあえない上司と部下の「モヤモヤ」は最高潮に達している。さらに、経営層からの数字のプレッシャーが高まる一方で、部下にはより細やかなマネジメントが求められる。仕事を抱え込み、孤立無援のマネジャーたちの疲弊度も限界にきているだろう。

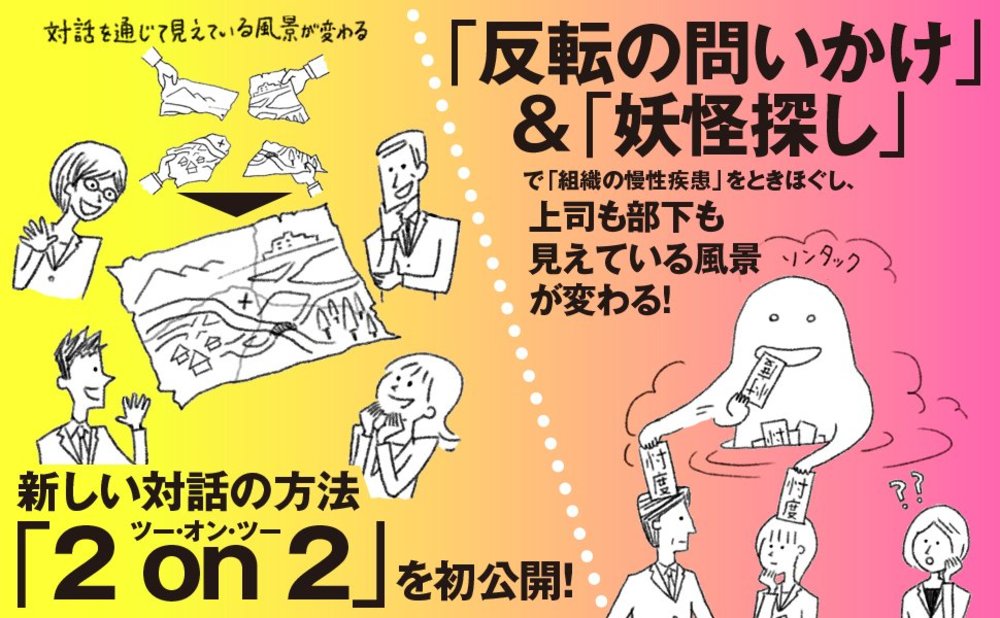

今回、「HRアワード2020」書籍部門 最優秀賞を受賞した『他者と働く』著者・宇田川元一氏が最新刊『組織が変わる――行き詰まりから一歩抜け出す対話の方法 2 on 2』が大きな話題となっている。1987年から続く「一読の価値ある新刊書を紹介する」書評専門誌『TOPPOINT』でも、

「職場に活気がない、新しいアイデアが生まれない…。このように組織が硬直化し、“閉塞感”が漂う企業は少なくない。こんな状況を変えるには、『対話』が必要。著者はこう指摘し、4人1組で行う、新しい対話の方法『2 on 2』を紹介する。表面的な問題の裏にある真の問題を明らかにし、改善を図る画期的な方法だ!」と絶賛。最新6月号のベスト10冊に選抜された。

さらにこんな感想も届いている。

「早速夜更かししそうなくらい素晴らしい内容。特に自発的に動かない組織のリーダーについてのくだりは!」

「読み始めていきなり頭をパカーンと殴られた。慢性疾患ってうちの会社のこと? すべて見抜かれている」

「『他者と働く』が慢性疾患の現状認識ツールなら、『組織が変わる』は慢性疾患の寛解ツールだ」

「言語化できないモヤモヤの正体が形になって現れる体験は衝撃でした」

職場に活気がない、会議で発言が出てこない、職場がギスギスしている、仕事のミスが多い、忙しいのに数字が上がらない、病欠が増えている、離職者が多い……これらを「組織の慢性疾患」と呼び、セルフケアの方法を初めて紹介した宇田川氏。我々は放置され続ける「組織の慢性疾患」に、どんな手立てを講じられるのだろうか。著者の宇田川氏を直撃した。

2 on 2が誕生した

理論的背景

この本やこの連載で触れたように、2 on 2(ツー・オン・ツー)の背景にある研究には、対話の方法の観点から、臨床心理家でナラティヴ・セラピーの最も重要な実践者・研究者の一人、トム・アンデルセンの「リフレクティング・プロセス」と、浦河べてるの家で実践されている「当事者研究」の2つがあります。

リフレクティング・プロセスとは、リフレクティング(反射する、振り返ること)を利用したカウンセリング手法で、非常にシンプルです。

基本的には、2つのグループに分け、最初のグループが話をしている間、もう一つのグループは話を聞き、適宜、最初のグループともう一つのグループが話す役割を交代。今度は最初に聞いていたグループが、最初に話していたグループの会話について会話をします。

トム・アンデルセンは、もともと「家族療法」という家族を集めて行うカウンセリングのセラピスト(臨床心理家)でした。

彼のやっていた家族療法の流儀では、カウンセラーチームは、ワンウェイミラー(家族側からは鏡にしか見えないが、カウンセラー側からは中の様子がわかる一方通行の特殊なガラスのこと)の後ろ側にいて、家族が会話しているのを観察し、それについて議論し、介入策を決めて話すやり方でした。

しかし、この構図は、専門家が家族を問題のある人たちと決めつけ、自分たちの解釈の枠組に家族を当てはめる極めて一方的なやり方だとアンデルセンは違和感を覚えました。

そこで、アンデルセンはワンウェイミラーをやめ、ツーウェイで互いに話していることを交互に聞き合うのを繰り返すやり方に変えました。

この場合、家族が話している間は、カウンセラーは照明を消して、カウンセラーたちが話す間は、家族側を暗くしたのです。

これは革命的でした。

なぜなら、カウンセラー側が葛藤を抱えていたり、困っていたり、感情を動かされたりすることがクライアントの家族側にも共有されることになったからです。

さらに、これを見た家族が、今度はカウンセラー側の話したことについて会話をする。そして、それを聞いていたカウンセラーが今度はその家族の話したことについて会話をすることを繰り返します。

それまでの「カウンセラーがクライアントの困りごとに対して専門家として正しい答えを提示する」という考え方がここで変化しました。

カウンセラーとしての困りごとに、クライアントも参加して一緒に考えていくようになり、これまでとはまったく違う関係性に変わったのです。

そうしたら、カウンセリングの場全体で語られる内容がまったく変わってきて、今までアプローチが難しかった問題に対して、いろいろな手がかりが発見できることがわかってきました。

つまり、カウンセラーの独話(モノローグ)としてのセラピーが、相互の対話(ダイアローグ)として展開されていくことになったのです。

自分たちの会話について相手が会話をすることで、別のナラティヴが見出され、自分の中の別の解釈に気づきながら、自分たちの会話が展開され、そのナラティヴから相手の会話が展開され……という形を繰り返していくのです。

このような様々な内外の声によって織りなされる会話の性質を「多声性」と呼びますが、一つの声だったものが、多重に入り混じっていくことで、セッション前には気づかなかった新しい解釈の地平が拓け、対話の力を強く感じられるようになりました。

宇田川元一(うだがわ・もとかず)

経営学者/埼玉大学 経済経営系大学院 准教授

1977年、東京都生まれ。2000年、立教大学経済学部卒業。2002年、同大学大学院経済学研究科博士前期課程修了。2006年、明治大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得。

2006年、早稲田大学アジア太平洋研究センター助手。2007年、長崎大学経済学部講師・准教授。2010年、西南学院大学商学部准教授を経て、2016年より埼玉大学大学院人文社会科学研究科(通称:経済経営系大学院)准教授。

専門は、経営戦略論、組織論。ナラティヴ・アプローチに基づいた企業変革、イノベーション推進、戦略開発の研究を行っている。また、大手製造業やスタートアップ企業のイノベーション推進や企業変革のアドバイザーとして、その実践を支援している。著書に『他者と働く――「わかりあえなさ」から始める組織論』(NewsPicksパブリッシング)がある。

日本の人事部「HRアワード2020」書籍部門最優秀賞受賞(『他者と働く』)。2007年度経営学史学会賞(論文部門奨励賞)受賞。

【著者からのメッセージ】

今、最も注目を集める“在野の学者”が、

新しい対話の方法「2 on 2」を

初めて語る!

はじめまして。宇田川元一です。

この本は、おもに企業で働くミドル・マネジャーを想定して書きました。

その理由は、組織の慢性疾患がミドルという立場に表現されやすく、問題を実感しやすい立場だからです。

それは裏を返せば、ミドルの方々こそ、組織の慢性疾患に対してセルフケアを実現していくと、変革の手応えが一番実感できるのです。

慢性疾患には、日々途切れなくその病とつき合わざるをえないイメージがあります。事実、組織で働く多くの人たちは、身体感覚を伴いながら、組織の慢性疾患の痛みに苦しんでいるのではないかと思います。

組織の慢性疾患へのセルフケアを行えないことが、今日の企業社会をいわば「問題解決策依存症」へと陥らせているのではないでしょうか。

何かガラッと企業を変えてくれる手法はないのかと、次々と現れる問題解決手法やコンサルティングサービスに飛びついてはまたダメだったと徒労感に見舞われる。すると徐々にあきらめが蔓延し、それを紛らわすために違う解決策を探しさまよう人たちの姿を目にすると、本当にいたたまれなくなります。

「問題解決策依存症」とは、手のつけどころがわからない複雑な問題に対し、手近にある解決策を取り続けている状態のこと。でも、自分たちで手を携えてやっかいな問題にも手をつけられるのだと実感が湧いてくれば、この依存症から回復することができます。そして、確かな変革への手応えを感じながら歩み始めることができるのです。

だからこそ本書を通じて、ミドルの方々には、以下のような7つの効能を実感してもらえたらと思っています。

1. 自分も相手も見えている風景が変わる

2. 自分でしょいこんでいた荷物をおろす方法がわかる

3. 人の力を借りられるようになる

4. ひとりで悩まなくなる

5. 4人1組の「2 on 2」で言語化できないモヤモヤの正体が現れる

6. 上司と部下が協力し合える

7. 組織が変わる

これらの実感を得られるよう、組織の慢性疾患へのセルフケアを、手応えを感じながら実践できるようにする。そして、セルフケアし続けられるようになる。それが本書の目指すものです。本書には、体験者の声や共同開発者(リクルートマネジメントソリューションズ)の現場の生の声も収録しています。

一体、この先どうしたらいいのかと途方に暮れる組織のやっかいな問題の中にこそ、ぜひ希望を見出してください。その対処方法をこの本でつかんでいただけたら幸いです。

☆☆4/26「日本経済新聞」掲載!☆☆

★大人気ランキングベスト5★

【第1位】なぜ、「なぜ?(why)」と問うのが、ダメなのか?

【第2位】「心理的安全性の罠」にダマされるな!

【第3位】「1 on 1」と「2 on 2」の違いってなんだろう?

【第4位】「ティール組織にしよう」というアプローチが極めてナンセンスな理由

【第5位】体験者が初告白!「私にとって 2 on 2 は、言語化できないモヤモヤの正体が形になって現れた衝撃の体験でした。」

(目次)

『組織が変わる

――行き詰まりから一歩抜け出す対話の方法 2 on 2』

Contents 目次

はじめに

抜本的な変革は本当に必要か?/弱いシグナルを検知し、積極的に対応する「マインドフルな組織/組織の慢性疾患に対処するミドルの役割

◎第1章 組織で対話が必要な理由

1 正体不明の組織の閉塞感は、何が原因なのか/2 誰かすごいリーダーがきて、組織を変えてくれるのか/3 組織の慢性疾患を改善する方法論「対話」とは/組織の慢性疾患を発見する対話/他者は、私とは違う現実を見ている存在/あのトヨタが「マインドレスな組織」に陥った5つの理由/【column】センスメイキングとは、小さな違和感に対して探索を行い、新たな意味を生み出していくプロセス

◎第2章 組織が抱える慢性疾患へのアプローチ

1 そもそも組織の慢性疾患とは何か/慢性疾患にはセルフケアが欠かせない/組織が抱える慢性疾患の例/2 組織の慢性疾患「6つ」の特徴/3 組織の慢性疾患への4つの対処方法/4 慢性疾患へアプローチする際の注意点/1 組織の慢性疾患のポジティブな意味とは/慢性疾患を対話的に解きほぐす/2 恐ろしい合併症のリスク/「心理的安全性」の罠/【column】足元からの変革を積み重ねていくことで、組織の風景は変わる

◎第3章 対話とは何か

1 そもそも対話とは何か/対話に必要な4つのステップ/問題と部下たちの見え方が大きく変わる瞬間/2 対話の3つのスタンス/対話の際に心がけたい3つのスタンス/対話は「ナラティヴ」を変容させる実践/自分とは異なる他者のナラティヴとの間に橋を架ける発想/まず、相手のナラティヴに巻き込まれてみる/自分の喜怒哀楽を大切にしよう/対話とは何だろう?/自分も問題の一部かもしれない/3 対話とは、わかり合うことを目指すものではない/対話はわかり合うことが目的ではない理由/押しつけがましい「対話」は、対話ではない/4 対話を通じて、もっとよい助け方を身につける/問題は責任感の欠如ではない/他者との依存関係を構築できるか/同じような悩みを抱える話し相手を見つける/自分の感情、心の動きをひも解いてみる/問題は複雑な背景を持って出てきている/「なぜ?(why)」と問わない理由/他者とともに問題に向き合っていく姿勢/5 対話の過程で生じることに向き合うと見えてくるもの/マネジャーがトップの悩みを想像してみると……/「同じ方向を向くことが大切だ」に反論する/同じナラティヴを生きていなくても、ともに仕事はできる/新しいナラティヴが生まれる瞬間/【column】他者を交えて対話することに意味がある

◎第4章 新しい対話の方法「2 on 2」とは何か

1 2 on 2は対話モードで問題に向き合うための方法論/2 on 2が有効になる兆候/何に困っているかよくわからない大問題/2 on 2の独特な問題の掘り下げ方/2 2 on 2は4人1組で行う/(1)2 on 2を進める6つのステップ/(2)2 on 2実施の注意ポイント/3 2 on 2を実際にやると、どうなる?/登場人物/αチームの1ターン目/βチームの1ターン目/αチームの2ターン目/βチームの2ターン目/問題に「ソンタック」という妖怪の名をつける/「ソンタック」発見後の気づき/素直に自分の感情を交えて話すように変わった

◎第5章 2 on 2の何が効果的か

2 on 2の体験者に聞く言語化できないモヤモヤの正体が、形になって現れる/言語化できないモヤモヤが形になる衝撃の「反転の問いかけ」/1 on 1より、2 on 2が有効!?/ 妖怪「一つ目小僧」のぼやき/2 on 2がなければ気づけなかったこと/「2 on 2」と呼ばず、「ネガティブ感情共有ワーク」にした理由/そこに「妖怪」がいると認識することが会社を変える一歩/2 on 2の共同開発者に聞く/組織の見えない問題があぶり出される画期的な方法/2 on 2が生まれた背景/2 on 2の意義/2 on 2は同じ職場同士でやるのが一番/組織で導入するコツ/体験者と共同開発者インタビューから見えてきたこと/自分の課題からスタート/1 on 1と2 on 2の違い

◎第6章 2 on 2を実施する際にやってはいけない6つのこと

1 2 on 2を実施する理由が共有されていない/参加者にうまく呼びかける方法/2 on 2は問題解決を一度脇に置く/2 すぐに問題解決策を言ってはいけない/問題解決策を言ってはいけない理由/3 全部周りのせい、他人のせいにしない/カギを握るCさんとDさんの投げかけ/「反転の問いかけ」で困りごとの意味を発見する/有効な2つのアプローチ/4 きれいに終わらせようとしない/5 周りの人たちは自分の話を始めない/6 目新しいだけで始めない

◎第7章 なぜ、2 on 2を開発したのか

1 対話を組織の中でどう実践していくか/『他者と働く』に寄せられた感想/自分では気づけないことを他者は簡単に気がつく理由/企業で対話を実践する難しさを痛感/2 2 on 2を設計するうえで重視したこと/時間がないから気軽にできる/成果を実感できるものに/何に困っているのかわかりにくい/目の前の問題は、背後にある問題を知らせてくれるアラート/他者の声や視点がとても重要になる理由/問題扱いせずに「問題を外在化」する/3 2 on 2が誕生した理論的背景

◎終章:組織が変わるとはどういうことか

1 組織は物語でできている/2 その組織の物語がどう変わるか/3 小さくとも一歩を踏み出す

【ダイヤモンド社書籍編集部からのお知らせ】

ご購入はこちらから!→[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店BookWeb][楽天ブックス]

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock