複数の遺伝子を調べる検査が

22年から急激に浸透

昨秋のセミナーでは、共同調査の結果を受けて、医療現場の専門家たちが分子標的薬の検査を議論した。

「分子標的薬は、これまでの殺細胞性の抗がん剤と比較すると、長期で高い有効性が期待できる。全ての患者が分子標的薬を利用できるわけではないが、ドライバー遺伝子変異を有している患者にとっては、現在のがん治療薬の柱は完全に分子標的薬に置き換わったという認識だ」と神奈川県立循環器呼吸器病センターの呼吸器内科医長である池田慧医師。そしてコンパニオン診断検査の議論へと進んだ。

コンパニオン診断検査は「シングルプレックス」と「マルチプレックス」の二つに大別される。シングルプレックスが一つのドライバー遺伝子を特定する検査である一方、マルチプレックスは複数のドライバー遺伝子を特定する検査。当然、複数のドライバー遺伝子を調べられるマルチプレックスの方が、分子標的薬を使用できる可能性が高まるため、検査するのであればマルチプレックスが望ましい。

長谷川氏はかねて「マルチプレックスの検査が十分に普及していないのでは」という懸念を抱いていた。そこで自身が主宰する肺がん患者の会ワンステップなどの活動を通じ、アンケート調査を22年秋に実施した。

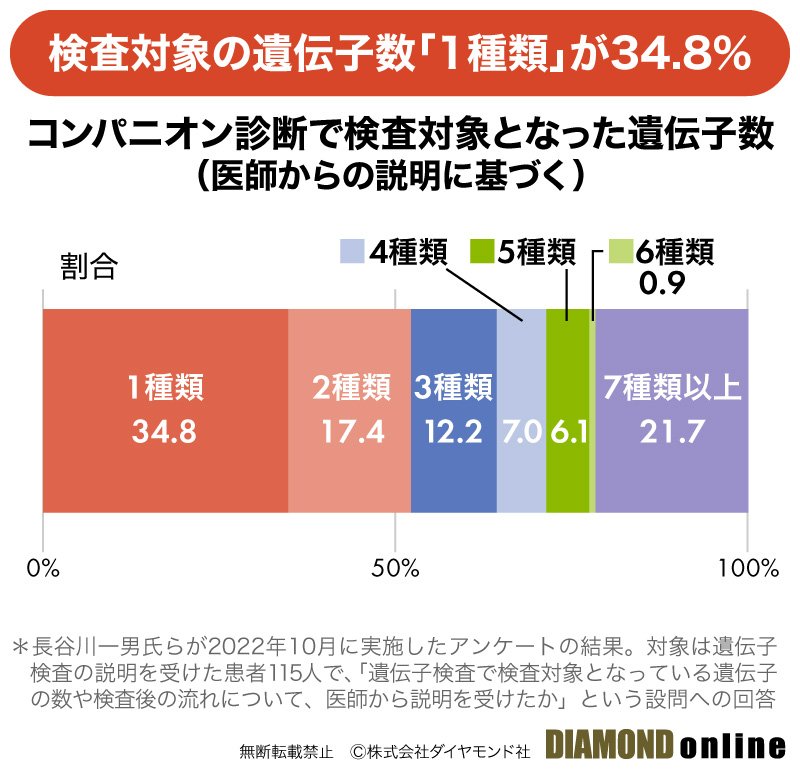

非小細胞肺がんと診断され、薬物療法を受けた経験がある患者を対象にしたもので、検査対象となる遺伝子数の説明を受けた患者(115人)のうち、7種類以上の遺伝子を検査すると説明を受けた患者が21.5%だったのに対し、1種類という説明だったとする患者が34.8%。検査した遺伝子数が少ないケースが目立った(下図参照)。

この結果から「効果のある治療を逃している患者が多いのではないか」という長谷川氏の懸念は深まり、GHCが保有するDPC(診断群分類包括評価)データを用いて医療機関側の調査を実施するに至った。

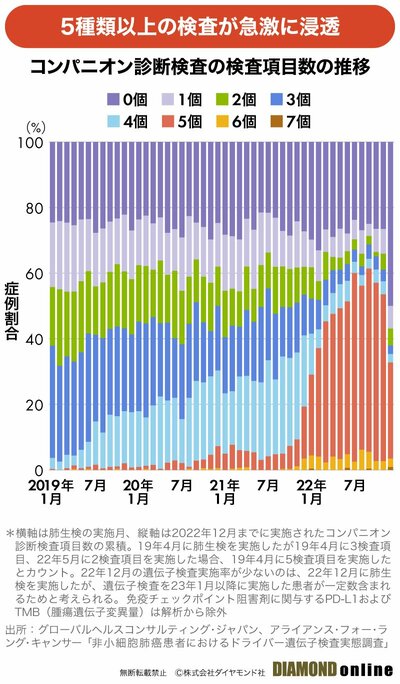

約200病院のデータを分析した結果、22年に入ってからマルチプレックスが急激に浸透してきたことが分かった(下図参照)。

新たなマルチプレックスの検査である「Amoy」が22年1月に保険適用されたことで、急激に浸透した。ただ、マルチプレックスの検査としては19年6月に「オンコマイン」が保険適用されている。なぜこのタイミングでは浸透しなかったのか。

「19年にオンコマインが承認されて多くの病院は検査を試みたが、当初は検査の成功率が非常に低かった」と近畿大学病院がんセンター長の中川和彦医師は事情を明かす。「『検体の量が足りない』などの理由により、半数くらいが検査できなかった状況。それからしばらく、多くの病院が『マルチプレックスに移行していいのか』とちゅうちょした」。

この問題に直面し、「そこから『検査の成功率を高めるには十分な検体量を取ることが必要』との認識が全国の医療機関に周知されていった」と中川医師。「最近では検査が成功するのは当たり前という状況にまでなった」と言う。

成功率が低いという課題を克服したオンコマインには、さらに二つの臨床的問題が残っていた。一つは検査結果を得るまで長期間(2週間)を要すること、もう一つは46もの遺伝子を次世代シークエンサーで解析するため高価であること。Amoyがその二つを克服していたことも、市場浸透につながった。

上図を見ると「検査項目数0」、つまりシングルプレックスとマルチプレックスのいずれの検査も受けていない患者が3割程度いるのが分かる。これについて池田医師は、「非小細胞肺がんの中でも扁平上皮がんは、遺伝子異常が見つかる可能性が低いため、検査を実施しないという医師もいるのだろう。あるいは、検体の量が十分に取れなくて、検査できなかったのではないか」と推測する。

「肺がんは高齢者に多い疾患。高齢の場合には、『QOL(生活の質)が低い状態で遺伝子検査までやる必要があるのか』と、治療の対象にならないと判断されるケースもあるだろう」と中川医師。「ただし、分子標的薬は全体的な傾向として、寝たきりの人にも勧められる唯一の治療法。この認識をもっと普及させていくことも必要」と言う。