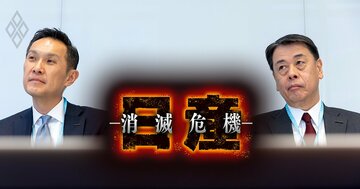

ホンダと日産自動車の統合は撤回する方向が報じられた Photo:Tomohiro Ohsumi/gettyimages

ホンダと日産自動車の統合は撤回する方向が報じられた Photo:Tomohiro Ohsumi/gettyimages

三菱自動車の動向は?

ホンダ・日産の統合議論は破談に

2月3日、三菱自動車工業は2025年3月期第3四半期の決算を発表した。その会見で、加藤隆雄社長は「ホンダと日産の経営統合への(合流の)検討について、2社の議論により2月中旬には方向性が定まる予定と承知しており、これを共有しながらスピード感を持って三菱自としての判断を公表していく」との考えを明示した。

また、加藤社長は「(三菱自の)合流見送りの報道が出たが、当社が発表したものではなく、2社の経営統合に関与しないことは考えていない。効果を最大化するためにはどうするか、あらゆる可能性から判断していきたい」と述べた。

決算発表会見にもかかわらず、加藤社長への質問がホンダ・日産経営統合への合流に関することに終始したのは、「ホンダ・日産・三菱自の3社連合」が本当に誕生するのか、懐疑的な見方が大方だったからだ。

実際、ちょうど原稿の最終確認をしていた昨日2月5日に、ホンダ・日産が経営統合協議を打ち切る方針を固めたと、日本経済新聞電子版が特報した。

だが、経営統合破談の予兆はあった。そもそも、ホンダ・三部敏宏社長、日産・内田誠社長、三菱自・加藤社長の3社トップがそろって統合発表の会見をしたのは、昨年12月23日のことだ。