坪井賢一

第28回

戦前日本の電力産業は、ほぼ自由市場で数十社から数百社が競争していた。しかし、政府は戦争を視野に国家総動員体制を敷き、電力国家管理への道が進む。これははじめ政治家や軍部から出たコンセプトではなく、当時の経済官僚のビジョンだった。

第176回

なんとなくニュースが減り、なんとなく原発全体が落ち着いているように思えるが、実態はどんどん悪化している。すでに関東地方も異常事態であり、異常事態下の食品安全基準を食品個々の性格を反映させて精密に規定しないと、飲食する物が減少していくことになる。

第27回

福島原発をめぐる東電の損害賠償問題で浮上した「発送電分離論」。そもそも日本の電力市場は誕生から1939年までは完全な自由競争市場で、発電会社、送電会社、配電会社が乱立していた。それが一体なぜ電力会社9社地域独占体制になったのか。

第170回

菅首相による浜岡原発停止要請に対しては、日本経団連会長だけでなく、大手新聞各紙の社説も「唐突」と批判した。こんなにたくさん「唐突」の文字を見たのは初めてだ。しかし、地震調査研究推進本部の存在と研究成果を知っていれば、じつはまったく唐突ではないのである。

第26回

1951年以前の体制は、国家による一元的な電力管理体制だった。戦後、GHQは財閥解体に乗り出し、独占資本を次々に解体していった。そのなかで、電力国家独占を解体する案として残ったのがGHQ案と松永案、三鬼案の3つだ。

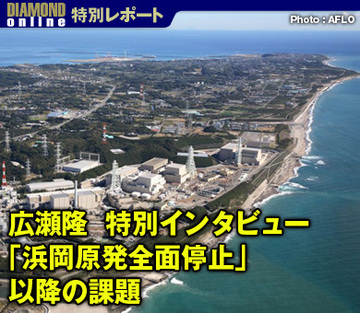

第169回

菅直人首相が浜岡原発の全原子炉停止を中部電力に要請し、日本のエネルギー政策が大きく軋み始めた。これから脱原発の流れは加速するのか、夏季に向けて電力供給に支障は生じないのか。原発とエネルギー問題に詳しい作家・広瀬隆氏に語ってもらった。

第167回

文科省は4月19日に、福島県の小中学校や幼稚園などの校庭を利用する際の暫定的な放射線許容量を発表した。ところが、この数値をめぐって「妥当」「高すぎる」と政府内部や専門家の間で意見が割れた。市民が混乱するのは当然のことだ。どうして専門家の意見が分かれるのか。

第166回

原発はたしかに炭酸ガスを排出しないが、放射性物質を出し、核廃棄物の最終処分をどうするか、まったく見通しが立っていない。大事故が起これば国境を越えて被害を与える。常識をもって考察すれば、クリーンとはとうてい思えないのだが、いつのまにかクリーンエネルギーとなっていた。

第25回

1959-1969年度のGNP(国民総生産)成長率の推移を見ると、1965(昭和40)年が突出して低迷したことがわかる。これを「昭和40年不況」というが、実はたった1年で回復を遂げた。一体、昭和40(1965)年に何が起きたのだろうか。

第161回

国内産食品の暫定規制値のほかに、じつはもう一つ、輸入食品の暫定規制値がある。これはチェルノブイリ原発事故後、厚生省(当時)が定めたものだ。現在もこの規制値は生きており、これを当時は「輸入食品中の放射能の濃度限度」といっていた。

第159回

1986年に起きたチェルノブイリ原発事故は、人為的ミスによる暴走事故だとされている。あれから25年、死者数の推計にすら諸説あり、まだ事故の影響は色濃く残っていることがわかる。しかし、多大な犠牲者を出しながら、じつはソ連政府は10日間でほぼ事態を収束方向にもっていった。私たちが学べる点はあるだろうか。

第24回

福島原発事故が発生した今、「原発はクリーンエネルギー」などというフィクションは通用しない。今こそ送電・配電の規制緩和、自然エネルギー投資などを考えるべきだ。そこで参考にしたいのが、阪神大震災で最大の被害を受けた神戸製鋼の復興と発電ビジネスだ。

第156回

福島ではすでに子どもの甲状腺被曝状況を調査しており、「問題なし」と報じられている。また、ヨウ化カリウム溶液の投与も済んでいたので、チェルノブイリのような事態になることはないだろう。だが被曝量の数値も公表したほうがいい。福島原発事故による放射性物質の飛散はチェルノブイリ事故より規模は小さいが、プロセスは同じだ。

第23回

日本が東日本大震災に苦しむ今、阪神大震災を題材にしたレポートを再読してみたい。当時、政府や自治体よりも迅速な行動をとったのは、神戸の大企業だった。その中でも特出していたのが、ダイエーの中内功会長だ。

第22回

1959-1969年度ではおおむね実質成長率が二桁を記録しているが、年は突出して低迷した。しかし、わずか1年で景気は回復し、翌1966年には二桁成長に軌道を戻す。1年で回復したその要因の1つとして挙げられるのが、ベトナム戦争の特需だ。

第21回

1960年代の国際通貨制度の調整過程でフランスが与えた影響を検証する。国際通貨制度の現代史を調べると、現在の文献にフランスが登場することはほとんどないが、実はフランスが節目ごとに影響を与えているのである。

第20回

前回は、1967年11月に起きたポンド危機を取り上げた。しかしポンド切下げは、じつは20世紀に3回起きていた。その3回の危機は、それぞれ世界経済にどのような影響を与えたのだろうか。

第19回

1971年のドル・ショックは日本経済に強い衝撃を与えた。その原因の1つが、当時“もう1つの決済通貨”だったポンドの危機だ。しかし、ポンド切り下げの波紋が広がるなかで、なぜ日本はGNP世界第2位の地位を築けたのだろうか。

第18回

1958年前後から1973年まで、日本は歴史的な高度成長時代を過ごした。人口は増加し、大都市への集中が進む。これから日本の1960年代高度成長期について探検してみるが、今回は1960年代の日本人の原形を考えてみたい。

第17回

1971年8月15日のニクソン声明以来、悲観論が蔓延した。しかし、景気は早期に回復したことからも、この声明が『新しい世界経済体制へのスタート』であり、グローバル経済化の最初の号砲だったということができる。