加藤嘉一

第162回

香港情勢が混乱から抜け出せずにいる。『逃亡犯条例改正案』を引き金に、週末の「反送中」運動はすでに20週連続で発生している。警察と市民の間の衝突は収まる気配はない。日本にとっても他人事ではない問題を、香港で生まれ育ち、米英で教育を受けた気鋭の国際関係学者、オピニオン・リーダーである瀋旭暉(Simon Shen)氏に話を聞いた。

第161回

今、中国共産党や政府、軍の中で、米国や香港市民に対して強硬的な手段に出るべきだとの声が増えつつある。しかし、習近平はそれらの主張や世論に寄り添いつつもくみせず、対米関係と香港問題をある程度穏便に処理すること、そのためにある程度自制的にならなければならない事情がある。本稿ではその事情について議論していきたい。

第160回

前回コラムで扱ったように、香港市民はトランプ政権下における米国に最後の望みを託しているように見える。9月15日(日)に行われたデモ行進でも、至るところで星条旗が掲げられ、米国の国歌が流れていた。「逃亡犯条例」改正案を引き金に3ヵ月以上続いてきた一連の抗議活動の現場において、米国の存在感が増しているのを明確に感じている。

159回

中国本土への容疑者の引き渡しを可能にする「逃亡犯条例」の改正案をきっかけに、一連の抗議活動やデモ集会が行われて3ヵ月がたった。香港の林鄭月娥行政長官は条例を正式に撤回することを発表したが、デモは収まっていない。

158回

これまでは、香港警察が抗議者やデモ隊を強制排除するために放っていたのは、催涙弾やゴム弾であった。しかし、今回は中国大陸側(九竜半島)に位置する?湾地区で、警察がついに所持していた拳銃を発砲した。

第1回

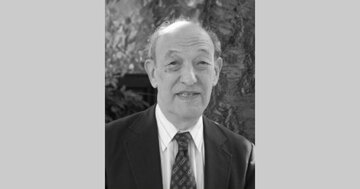

エズラ・F・ヴォーゲル教授「2008-2010年が日中関係“リバランス”の転換点だった」

40年前に発売され、累計70万部のベストセラーとなった『ジャパン・アズ・ナンバーワン――アメリカへの教訓』の著者であるハーバード大学のエズラ・F・ヴォーゲル名誉教授は、米国の東アジア政策に影響を与えつづけている“知の巨人”である。今回、ヴォーゲル教授が日本読者のために語り尽くした新刊『リバランス 米中衝突に日本はどう対するか』(聞き手・加藤嘉一)の刊行に寄せて、特に気になる日中関係を中心に寄稿いただいた。

第157回

8月18日、日曜日、午後2時半。香港島におけるメイン通りの一つ、ヘネシー通りに沿って湾仔から銅鑼湾に到着すると、そこは黒服を来た香港市民で溢れかえっていた。道端では、民主党が一枚の両面ポスターを無料で配布していた。

第156回

香港警察はもはや機能不全に陥っている。このまま事態が収拾しないようであれば、人民解放軍が介入し、香港の治安の維持、そして情勢の沈静化を図る可能性も十分にある――。中国政府の幹部はこう話す。実際に、人民解放軍が香港情勢に介入することはあるのだろうか。

第155回

香港情勢は予断を許さない状況が続いている。中国本土への容疑者引き渡しを可能にする「逃亡犯条例」改正をめぐって、毎週末、大規模な抗議デモが発生してきた。香港市民は香港が制度的に、価値観として守ってきた司法の独立や言論の自由を侵食してしまうのではないかと懸念している。

第154回

習近平はG20閉幕直後のトランプ「電撃訪朝」をどう見たか?

中国はG20という舞台を戦略的に重視してきた。今回のG20大阪サミットを通して、中国共産党はこの国際舞台をどう活用し、どのように自らの権益を主張したのだろうか。

第153回

香港デモ現場ルポ、習近平が「香港200万人抗議」を恐れる理由

刑事事件の容疑者を中国本土に引き渡すことを可能にする「逃亡犯条例」改正案への反対が引き金となって始まった香港での大規模な抗議デモ。今後の展開はどうなるのか。中国共産党指導部は現状をどう見ているのか。独自取材を敢行した。

第152回

天安門事件30年、習近平は“暗黒の歴史”の清算に向き合うか?

今日、天安門事件から30年を迎える。北京の中心地にある天安門広場に集結した一般市民を、共産党指導部は武力で鎮圧することで、事態の収束を図ろうとした。そして、この“暗黒の歴史”に対して、共産党は現在に至るまで清算してこなかった。

第151回

米中関係が三度、緊迫している。王毅外相兼国務委員はマイク・ポンペオ米国務長官との電話会談で「米国側は多くの分野で中国側の利益を損なう言動を取っている。そこには政治的手段を通じて中国企業の正常な経営に打撃を与える措置も含まれる」と指摘し、中国政府を代表して米国側に「断固たる反対」を表明した。

第150回

中国共産党は保守派と改革派双方からの圧力や要望に挟まれながら、政権運営しなければならない。そんな現実は党機関紙『求是』で“左”、すなわち保守派に配慮する論考からも伺える。

第149回

中国共産党は『求是』という機関誌を持っている。党の中枢機関である中央委員会が主催しており、共産党が自らの正統性を死守し、強化していくために必要だと認識する政治思想やイデオロギーを宣伝するための場だといえる。

第148回

3月18日、習近平総書記が北京で開催された「学校思想政治理論課教師座談会」を自ら司会し、“重要談話”を発表した。座談会には中国全土にある大学、高校、中学、小学校などで思想政治理論の授業を担当する教師たちが上京、習近平に向かって日頃の取り込みや考えなどについて報告をした。

第147回

3月5日に開幕した1年に1度の全国人民代表大会で李克強首相が公表する2019年度の経済成長率目標について、李克強が所信表明演説に相当する「政府活動報告」で実際に口にしたのは「6~6.5%」であった。

第146回

共産党の正統性は「結果を出す」ことで初めて人民から信任を得られる。そういった意味で、日々の生活を支える経済は特に重要であり、毎年注目されるが、今年とりわけその注目度が高いのが経済成長目標であろう。

第145回

春節の大晦日の前夜、19時30分ごろ北京西駅に到着した。黄金色にライトアップされた伝統ある駅の正面玄関前には一つのスローガンが掲げられていた。

第144回

1月23日にスイスで開かれた世界経済フォーラム(ダボス会議)に中国共産党を代表して出席し、王岐山・国家副主席が基調講演した。王岐山といえば、国家指導者を親族に持つ俗に言うところの“太子党”であり、習近平国家主席とも近い存在にあるとされる。その発言から何を汲み取ることができるのか。