加藤嘉一

第143回

1月2日、習近平国家主席が1979年元旦に発表された《台湾同胞に告げる書》40周年を記念する式典で談話を発表した。習近平政権成立以来最も鮮明かつ強烈に中国共産党の台湾問題をめぐる立場や思惑が露呈されていた内容であったといえる。

第142回

ファーウェイのCFO逮捕の影響もあり、米中貿易戦争は長期化・泥沼化が予想されているが、習近平は意外にも1月1日までに米国と関係修復しようとしているという。その理由とは。

第141回

中国の党機関紙『人民日報』が中国を代表するIT企業アリババの創業者であるジャック・マー(馬雲)氏が中国共産党員であることを報じたことが、とりわけ国際社会で物議を醸しているようである。

第140回

習近平は11月5日、上海で開催された中国国際輸入博覧会に出席し基調講演の中で「開放」の2文字に52回も言及した。異例にも映るこの数の背後には2つの要素が働いているように思える。

第139回

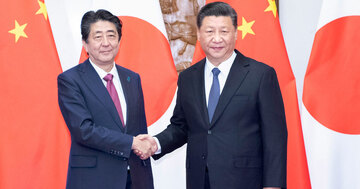

安倍首相の訪中後、日中関係・交流を安定的かつ健全に管理するという観点から、筆者が現段階で留意すべきだと考える問題を4点提起し、若干の検証作業を行いたい。

第138回

10月25~27日、安倍晋三首相が日本の総理大臣として約7年ぶりに中国を公式訪問する。日中平和友好条約発効40周年という節目の時期における訪中であり、日中間の首脳外交を象徴する外交行事である。

第137回

中国が69回目の国慶節を迎える直前の9月25〜28日、習近平総書記が東北地方三省(黒竜江省、吉林省、遼寧省)を視察した。その狙いとは。

第136回

米中貿易戦争が泥沼化しているが、中国は米国に対して今後、どのような態度を取るのだろうか。その現状を読み解き、今後を予測してみた。

第135回

9月3日から4日に北京で開催された「中国アフリカ協力フォーラム」。同フォーラムの開催期間中とその前後、中国世論はまさに“習近平一色”に染められたといっても過言ではない。中国がアフリカを支援する真の狙いとは。

第134回

中国社会では「習近平思想」による統制がますます強まっており、上からの圧力に晒されている“現場”は枚挙に暇がない。筆者の周りで起こっている3つの実例を挙げることで、現状の深刻さを具体的に掘り起こしていきたい。

第133回

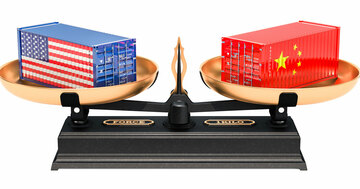

米国との貿易戦争が激化しているが、中国側は一歩も引く気はなく、徹底抗戦する姿勢のようだ。果たして、中国側に勝算はあるのだろうか。それだけの体力はあるのか。中国企業や地方の本音はどうなのか。

第132回

ついに勃発した米中貿易戦争であるが、この通商問題に関しては米国側の態度に対して中国側も報復関税で徹底抗戦する可能性が高い。その解消として台湾問題が“カード”として利用される可能性が高い。

第131回

2012年秋、共産党の第18回大会を通じて習近平が総書記に就任して以来、党指導部の解放軍への“対策”には2つの特徴と傾向が明確に、かつ日を追うごとに見受けられるようになってきた。

第130回

6月22~23日、中央外事工作会議が北京で開催された。中国の外交戦略・政策などにおいて、極めて重要な最高レベルの会議であり、今後数年に向けた外交方針や戦略を大局的に組み立て、打ち出すことを目的としている。

第128回

米朝首脳会談は交渉でいえば、金正恩側の“勝利”だったという見方が主流のようであるが、中国共産党指導部は今回の米朝首脳会談をどのように観察・評価し、かつ今後の動向をどのように見積もっているのであろうか。

第127回

中国を取り巻く国際環境が目まぐるしく変化している。特に「トランプの米国」との関係は、北朝鮮や台湾との関係を含めて、中国の外交に大きな影響を与えている。「習近平の中国」体制にはどう影響するのだろうか。

第126回

米国のトランプ政権は中国に対して2020年末までに対米貿易黒字を2018年と比べ少なくとも2000億ドル減らすことを求めている。これは中国人にとっては、かつての屈辱的な「対華21ヵ条の要求」に等しい要求であるという。

第125回

5月2日、北京大学創立120周年(5月4日)に際し、同大を訪問・視察した習近平総書記が、「後継者」について言及した。これについて、筆者としても反応・熟考せずにはいられなかった。

第124回

習近平第2次政権の本格的幕開けとなった今年の全国人民代表大会閉幕後最初の重要外交として、金正恩・北朝鮮労働党委員長の中国非公式訪問があった。そこから垣間見られた「ポスト習近平」の人事とは。

第123回

3月25~28日、北朝鮮の金正恩・労働党委員長が中国を非公式訪問し、習近平国家主席をはじめとする中国側の要人・関係者と会談した。中国側は金正恩を破格の待遇で歓迎し、大々的に報じられた。その意味とは。