竹田幸平

Vol.1

「電動キックボード」が海外で大流行し、市場拡大を続けている。欧米では短期間で街中の風景を一変させ、非上場で企業評価額が10億ドル以上のスタートアップであるユニコーンが続々と現れるなど、“たかがキックボード”などと侮れない存在だ。日本にも同様の波が押し寄せようとしているだけに、世界で起きている電動キックボードの今を知り、小型モビリティを巡るグローバルなトレンドをつかんでおきたい。

予告編

便利で手ごろな移動手段「電動キックボード」は日本に定着するか

世界中で巻き起こる旋風は日本にも訪れるのか――。公共交通機関と目的地までの間の「ラスト1マイル」をつなぐ移動手段として、電動キックボードが欧米で赤丸急上昇中だ。手軽なシェアリングサービスによって複数の国に浸透中。ベンチャー投資家からも熱い視線を集めている。日本でもにわかに国内外のベンチャーが参入し、多くがまだ実証実験レベルだというのに早くも競争過熱の様相だ。特集「来るか!? 電動キックボード旋風」(全5回、12月23日〈月〉~27日〈金〉配信)では、その人気の秘密から描き得る未来図、規制の在り方までを徹底解説する。

GSOMIA失効まであと10日、米元高官が日韓対立を本気で憂う理由

GSOMIA破棄まであと10日に迫った。米シンクタンクのアジア通は、長引く日韓対立を強く憂慮している。日韓の関係悪化で漁夫の利を得る国とは? 両国に残された選択肢とは?

第2回

前回ラグビーワールドカップで日本代表のメンタルコーチを務めた荒木香織氏に、南アフリカ戦の大金星をもたらした、ビジネスにも通じるリーダーシップの育て方や心の鍛え方を聞いた。

#4

国益を実現するために、さまざまな経済ツールが駆使される時代。この時代を率いるのは米国だ。冷戦後30年にわたり、自由貿易とグローバル経済をけん引してきた米国の変化に、戸惑いを感じる日本人も多いだろう。この大きな潮目にあって、存在が改めて注目されているのがシンクタンク。時の政権に知恵を授ける頭脳集団は、政策転換の潮目で特に需要が高まる。ではこのシンクタンクは、誰からお金をもらって活動しているのだろうか。

#2

米国は9月1日、中国への制裁関税の第4弾を発動した。中国も報復措置として追加関税を発表。エスカレートする関税合戦は、これからも当面収まらないだろう。なぜなら米国にとって対中関税は経済合理性を超えた、「硝煙なき戦争」の攻撃手段だからだ。そして国益のために使える経済的手段は、関税だけではない。

G20閉幕、米中貿易戦争「休戦」でも先行きを楽観できない理由

G20(主要20カ国・地域)大阪サミットが29日、閉幕した。米中貿易戦争はひとまず“休戦”となった形だが、先行きは楽観できない。日本が調整役に奔走したサミットの場でも米中は多くの面で食い違いが表面化し、むしろ溝の深さが浮き彫りとなっているからだ。

G20サミット、開催国日本が存在感を示せるかを占う「3つの議題」

世界大注目のG20(主要20カ国・地域)サミットが28日、いよいよ大阪で開幕する。米中首脳会談の行方に世界の目が集まるが、今回の裏テーマは日本が米中の“お目付け役”になれるかどうか。その成否は三つの議題で占うことができる。

株式や債券に加え、商品先物を一元的に扱う「総合取引所」の設立で3月下旬に基本合意した日本取引所グループ(JPX)と東京商品取引所(東商取)。残すは事務的な手続き中心かと思いきや、そうは問屋が卸さなかった。

福岡G20閉幕、「貿易赤字にこだわるトランプの米国」の説得は成功したか

日本初開催となったG20財務相・中央銀行総裁会議が9日、閉幕した。日本は最終日、議長国として「経常収支の不均衡是正」をテーマに掲げて臨んだ。実はその裏には、トランプ米大統領に対して「貿易赤字削減だけにこだわっていてもあまり意味はないんですよ」と気づいてもらい、やんわり説得したいとの思惑も透けて見えていたのだが、その試みはどこまで成功したのか。

G20開幕、金融マフィアが福岡集結も「一枚岩」にはほど遠い幕開け

G20(主要20カ国・地域)の財務・金融当局者たちが集う「G20財務相・中央銀行総裁会議」が8日、福岡市で開幕した。世界経済は米中貿易戦争という火種を抱える不安定な状況だが、G20は一枚岩には程遠く、目下最大のリスク要因に対する議論は何とも煮え切らない幕開けとなっている。

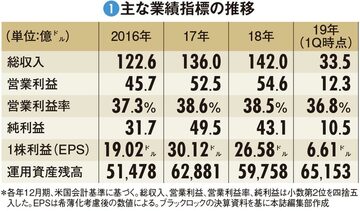

世界一の運用資産残高を誇り、業界の“巨人”と称されるブラックロック。ETF(上場投資信託)拡大を武器に高収益をたたき出してきたが、競争環境の激化などを受け、さらなる攻め手を模索しつつある。

第一次安倍政権時代に構想が浮上してから足掛け13年。日本取引所グループと東京商品取引所が28日、株式や債券に加え、商品先物を一元的に扱う「総合取引所」の設立への基本合意をようやく交わすに至った。今回の統合交渉の過程から浮かび上がってきたのは、ニッポンの商品市場が“ディール(取引)”の犠牲となってしまった実態だ。

米FRB利上げ先送りでもくすぶる「債務のマグマ」、遠のく量的緩和からの脱却

2019年の利上げ回数をゼロとし、バランスシート縮小停止も大きく前倒しする方針を決めたFRB(米連邦準備制度理事会)。政策決定に政治リスクの影がちらつく中、膨張を続けてきた米企業や米国財政の債務問題は依然くすぶる。こうした“債務のマグマ”の膨張は景気悪化時に思わぬ強襲を招きかねない。加えて、今回のFRBの決定は、もはや世界経済が中央銀行の金融緩和に頼らなければ成長の勢いを保てない、“新時代”への突入を象徴しているかのようだ。

「社債という形態の未払い債務の規模は2018年末、世界全体で13兆ドル(約1450兆円)に達し、08年から倍増した」。このほどOECD(経済協力開発機構)は国際的な社債の動向に関する報告書を取りまとめ、リーマンショック後に急拡大を続けてきた同市場に対して警鐘を鳴らしている。

第150回

平成最後の紅白歌合戦を沸かせたサザンオールスターズの桑田佳祐が今年の元日、「レッツゴーボウリング」という名の新曲をリリースしたことを耳にした人は多いかもしれない。

日本銀行が金融緩和の一環で続けてきたETFの買い入れ策をめぐり、日銀の財務健全性の観点から持続性に疑問が投げ掛けられている。将来的な市場リスクを高め続ける政策にどこまで意味があるのか。出口戦略の展望とともに、同政策の現在地を検証した。

12月期決算企業が3月に迎える株主総会を前に、「物言う株主」の動きが続々と表面化している。中でもオリンパスが1月11日、筆頭株主で世界的なアクティビストとして知られる米バリューアクト・キャピタルから取締役を受け入れると発表したことは、日本の大企業が「自ら」物言う株主を取締役に迎える極めて珍しい例として産業界の耳目を集めた。

世界の金融市場が不安定な動きを続ける中、大手運用会社である米アライアンス・バーンスタイン(運用資産約5500億ドル)のセス・バーンスタイン社長兼最高経営責任者に、市場環境や事業方針への考え方を聞いた。

年初から株式や為替相場が大荒れとなる中、市場関係者らの間で今年10月に予定される消費税率10%への引き上げが再び延期されるのでは、との観測が浮上している。