新井美江子

7月20日、北越コーポレーションと三菱商事が2006年から継続してきた業務提携を解消したことで、製紙業界で停滞していた再編論が再燃している。

ルネサスエレクトロニクスの呉文精社長兼CEOが株主総会で再任後、わずか3カ月で突如退任した。その裏には、成長軌道に乗り切れず、1~3月期、7年ぶりに赤字に陥ったことへの危機感が垣間見える。

「三菱スペースジェット」への名称変更など、「三菱リージョナルジェット(MRJ)」として慣れ親しまれてきた三菱航空機のジェット旅客機周辺が騒がしくなっている。事業化に向けた施策が固められ始めている。

8ヵ月の長きにわたって繰り広げられたLIXILグループの経営権を巡る大騒動が、ついに終結した。株主の支持をより多く獲得し、勝利したのは、前最高経営責任者(CEO)の瀬戸欣哉氏率いる株主提案だ。今後は同氏の下、是々非々の経営が行われることになる。

「プラごみ問題」を受けて逆風が吹いているはずの化学業界で、千載一遇のチャンスを手にした企業がある。放っておけば土に還る「生分解性プラスチック」を製造できるメーカーだ。

LIXILの前身の一社であるトステム創業家の潮田洋一郎氏が、工具通販大手のMonotaRO(モノタロウ)を立ち上げた手腕を見込み、自らLIXILグループのトップに起用した瀬戸欣哉氏の“更迭”に動いて早7カ月。LIXILグループの経営体制は混乱を極めている。

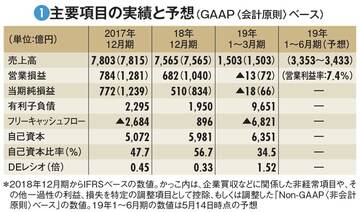

パナソニックの2019年3月期の決算は惨憺たるものだった。セグメント別の営業利益を見ると、4つの主要領域全てで大幅減益に陥ってしまった。連結ベースの営業利益はかろうじて増益を確保したものの、それは年金制度の一部見直しや資産売却などの一時的な利益によるところが大きい。

2019年3月期、日本企業で初めて売上高30兆円を突破したトヨタ自動車。営業利益も堅調に推移したが、同社の決算説明会に浮かれた雰囲気は微塵もなかった。来たるべき投資競争に身構える。

「銀行の常識は世間の非常識」とはよく言ったものだが、まさにその一つと言わざるを得なかったのが邦銀の人事制度だ。 しかし、旧態依然とした人事部を有するメガバンクですら、聖域だった人事制度にいよいよメスを入れ始めている。

日産自動車は、株主から厳しい質問を浴びせられながらも、カルロス・ゴーン元会長の追放を果たし、臨時株主総会を無事切り抜けた。しかし、日産のガバナンス刷新の肝であり、同社の将来を左右する取締役人事で、新たな“火種”が発生している。

米ボーイングの最新小型旅客機「737 MAX 8」の墜落事故は、その悲惨さに反して日本の航空業界へのインパクトは当初、限定的だと見られていた。だが4月5日、ボーイングが今月中旬からの737 MAX2割減産を発表。早期の運航再開に暗雲が立ち込めてきた。

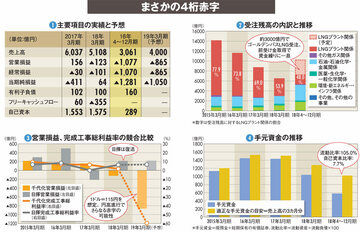

エンジニアリング会社の千代田化工建設がピンチに直面している。強みのLNGプラント事業でコストがかさみ、1000億円以上の赤字を計上。資金繰りの不安を払拭するべく、財務体質の強化を急ぐ。

自動運転に欠かせない地図データ基盤でグローバルスタンダードを握るべく、オールジャパンの地図データ会社が攻めの一手を打とうとしている。

ソニーは天才プログラマーである清水亮氏と組み、最先端AIに関わる新製品開発を進めている。なぜソニーは天才プログラマーと組むことができたのか。本特集ではその背景について詳報しているが、ダイヤモンド・オンラインではギリア社長の清水氏と、ソニー出身で同社副社長の齋藤真氏へのインタビューをお届けする。

ソフトバンクが、今秋をめどに物流事業への参入を検討していることが「週刊ダイヤモンド」の調べで分かった。

第147回

「プレイステーション(PS)」──。ゲームをやらずとも存在を知らない者はいないであろうソニーグループの家庭用ゲーム機である。その4代目に当たるPS4は、PSの進化の在り方を問い直した製品だ。

ブリヂストンにとっては、久方ぶりの大型買収である。1月22日、同社は約1138億円を投じ、オランダのトム トム テレマティクスを買収すると発表した。1000億円を超える投資は、2007年に再生タイヤ大手の米バンダグを買収して以来、実に12年ぶりのことだ。

1月15日、経済産業省と米ボーイングは、電動航空機の実現など、次世代航空機に必要な技術分野における協力強化について合意した。提携合意の内容からは、両者の差し迫った焦りや思惑、そして駆け引きの痕跡が見える。

「主力のスマートフォン(スマホ)事業では、本当、いい話がないんですよね」(ジャパンディスプレイ〈JDI〉関係者)。液晶パネル大手のジャパンディスプレイが揺れている。

徴用工問題で日韓関係が揺れる中、ふいに実現した韓国の自国造船支援をめぐるWTO協議。徴用工問題との時期の重複は造船界に思わぬ恩恵をもたらしている。