「今回の問題は良い悪いは別にして、全く情報が上がってきていなかった」「持ち株会社の立場で言うと、下から情報が上がってこないことには話が始まらない」

9月30日、日本郵政の長門正貢社長は必死の様子だった。

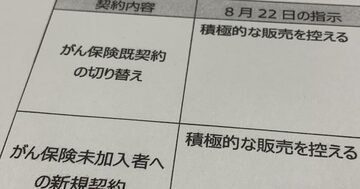

「かんぽ不正問題」の中間報告をする中、法令違反や社内規定違反の疑いがある販売(募集)が現時点で約6300件にも上ったことの経営責任を問われると、はぐらかすかのように冒頭の発言を繰り返し、批判の矛先を自分の部下たちに向けようとしたのだ。

日本郵政の長門正貢社長は、グループの複雑かつ重層的な組織に対し、統制を利かせることはできなかった Photo:JIJI

日本郵政の長門正貢社長は、グループの複雑かつ重層的な組織に対し、統制を利かせることはできなかった Photo:JIJI

さらに質問とは無関係に、不正の構造的要因となった契約乗り換えの判定基準について、「西川(善文)さんが社長だったときは(基準が新契約の)前1カ月、後3カ月だった」と唐突に語り始める場面もあった。

「斎藤(次郎)さんが社長になってまた変わり前1カ月、後6カ月になった」「この前3、後6という定義は、西室(泰三)さんの時代に変わった。乗り換えに対しての募集品質の問題というのは、状況証拠としてずいぶん以前からあったのではないか」とも語っており、歴代の経営陣も見過ごしてきた問題だと言わんばかりだった。

「こうした事件に遭遇して」という発言からも、タイミング悪く自分が社長のときに問題が顕在化してしまった、という思いが透けて見える。

そもそも、傘下企業で不正な販売が起きていないか、または構造的に発生するような体制になっていないかを監督し、バッドニュースがあれば迅速に共有できるよう、現場との意思疎通を図り、円滑にするのが、持ち株会社の経営陣の仕事だ。

長門氏自身、そうしたことは百も承知だったはずだが、それでもなお歴代社長や部下たちへの「恨み節」が止まらなかったのは、一体なぜなのか。

その胸の内は、会見での発言に垣間見られる。その一つが「北京(政府)のような中央集権的な運営はわれわれはできない」という発言だ。