消費増税の「デフレ効果」は、リーマン・ショックを超える

中野 しかも、日本は、財政支出を抑制し続けたうえに、「財政赤字をこれ以上、増やすべきではない。政府の借金の返済の財源を確保するために、消費税の増税が不可欠だ」などという通説のもと、この約20年の間に1997年、2014年、2019年と3度も消費税を上げたんです。

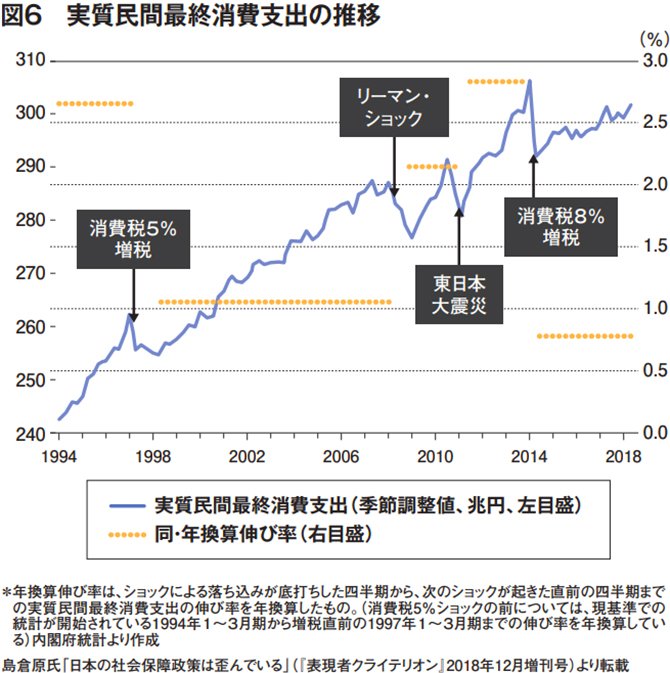

その結果がこれです。

日本は、1990年代初頭にバブル崩壊があって、資産価値が半分になるという激しいショックが起きたので、当然、物価がドーンと下がって、そのままデフレに突入するというタイミングの1997年に消費増税を行いました。その結果、ご覧のとおり、98年から消費支出がドーンと下がって、見事にデフレに突入したわけです。

その後、時間はかかりましたが、徐々に消費が復活していきましたが、ようやくデフレから抜け出せるかなというタイミングだった2014年に、再び消費増税をしたので、再び消費支出がドーンと落ちた、と。

グラフをよく見てほしいんですが、1997年と2014年の消費増税による消費抑制効果というのは、「100年に一度の危機」と言われたリーマン・ショック、「1000年に一度の大震災」と言われた東日本大震災と同じくらいの効果をもっていることがわかります。

しかも、リーマン・ショックや東日本大震災よりも、消費増税のときのほうが、消費支出の回復に時間がかかっていることが見て取れます。つまり、消費増税は、リーマン・ショックや東日本大震災よりも強大な消費抑制効果を誇ると言えるわけです。

2019年の消費増税の影響は、データが出始めています。2019年10月〜12月期で、実質GDPは年率換算で7.1%減と大幅に低下。まだその全貌は見えていませんが、結果は火を見るよりも明らかでしょう。

――デフレが悪化すると?

中野 当然ですよ。日本全体の総需要に民間消費が占める割合は約6割に上り、民間消費こそが日本経済の最大のエンジンなわけです。消費税によって、そこにブレーキがかかるのですから、需要が抑制され、さらにデフレが促進するのは当然のことです。しかも、2020年に入ってから、新型コロナウイルスの問題が起きて、さらなる景気悪化が不可避の状況です。「令和恐慌」が起きても、何もおかしくない状況です。

――怖くなってきました……。

(次回に続く)

連載第1回 https://diamond.jp/articles/-/230685

連載第2回 https://diamond.jp/articles/-/230690

連載第3回 https://diamond.jp/articles/-/230693

連載第4回 https://diamond.jp/articles/-/230841

現在の記事→連載第5回 https://diamond.jp/articles/-/230846

連載第6回 https://diamond.jp/articles/-/230849

連載第7回 https://diamond.jp/articles/-/231332

連載第8回 https://diamond.jp/articles/-/231347

連載第9回 https://diamond.jp/articles/-/231351

連載第10回 https://diamond.jp/articles/-/231363

連載第11回 https://diamond.jp/articles/-/231365

連載第12回 https://diamond.jp/articles/-/231383

連載第13回(最終回) https://diamond.jp/articles/-/231385

1971年神奈川県生まれ。評論家。元・京都大学大学院工学研究科准教授。専門は政治経済思想。1996年、東京大学教養学部(国際関係論)卒業後、通商産業省(現・経済産業省)に入省。2000年よりエディンバラ大学大学院に留学し、政治思想を専攻。2001年に同大学院より優等修士号、2005年に博士号を取得。2003年、論文“Theorising Economic Nationalism”(Nations and Nationalism)でNations and Nationalism Prizeを受賞。主な著書に山本七平賞奨励賞を受賞した『日本思想史新論』(ちくま新書)、『TPP亡国論』『世界を戦争に導くグローバリズム』(集英社新書)、『富国と強兵』(東洋経済新報社)、『国力論』(以文社)、『国力とは何か』(講談社現代新書)、『保守とは何だろうか』(NHK出版新書)、『官僚の反逆』(幻冬社新書)、『目からウロコが落ちる奇跡の経済教室【基礎知識編】』『全国民が読んだら歴史が変わる奇跡の経済教室【戦略編】』(KKベストセラーズ)など。『MMT 現代貨幣理論入門』(東洋経済新報社)に序文を寄せた。