坪井賢一

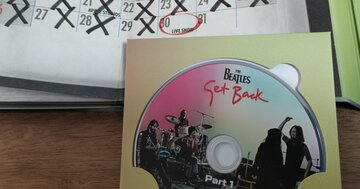

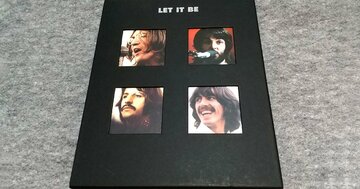

1970年5月に公開された映画『レット・イット・ビー』は、69年1月に行われたザ・ビートルズのレコーディング風景を記録した映画だ。暗い色調でザラッとしたフィルムの質感のため、沈うつな印象のままポピュラー音楽史を通り過ぎていった。それから50年超――同映画を、『ロード・オブ・ザ・リング』の鮮やかな映像美で勇名をはせたピーター・ジャクソン監督が“リメイク”。『ザ・ビートルズ:Get Back』と題して2021年11月に公開された。公開といっても劇場ではなく、ディズニープラスによる配信だ。この作品がソフト化され、ついに22年7月、完全版が発売された。

オリビア・ニュートン・ジョンが2022年8月8日に73歳で亡くなった。1948年生まれだから日本でいえば団塊の世代、80歳を超えるポール・マッカートニーやリンゴ・スターに比べたら若い。まだまだ歌っていてほしかった歌手だ。彼女の活動と魅力を振り返り、追悼の意を示したい。

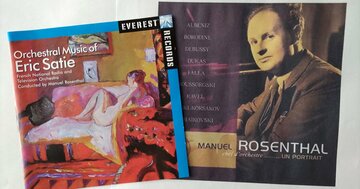

トスカニーニやフルトヴェングラー、カラヤン、バーンスタインといった著名な指揮者を取り上げるのではなく、「知る人ぞ知る」名指揮者とその音盤を紹介していくシリーズ。2回目は、マニュエル・ロザンタール(1904~2003)の「エリック・サティ管弦楽曲集」だ。ロザンタールはフランスやアメリカで活躍し、作曲家としても名を残している。サティのピアノ曲は1980年代に環境音楽の先駆としてブームとなった。管弦楽はどうだろうとロザンタール盤に針を落とすと、聴いてびっくり。鮮やかな音でメリハリがきいている。

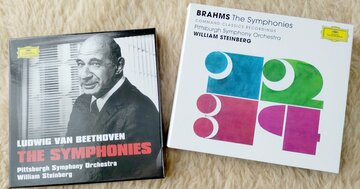

世界的なクラシック・レーベルであるドイツ・グラモフォン(ユニバーサル・ミュージック・グループ)から、ウィリアム・スタインバーグ指揮ピッツバーグ交響楽団による「ブラームス交響曲全集」(CD3枚組)が発売された。よく表現を練った素晴らしい演奏だが、スタインバーグの名前と演奏を記憶している人は少ないだろう。この機会に、スタインバーグの知的で強靭な演奏を聴いてみよう。

東京都現代美術館で「井上泰幸展」が6月19日まで開催されている。「特撮美術監督」である井上泰幸は、東宝の特撮映画の最初期、つまり「ゴジラ」や「ラドン」のころから美術担当として活躍してきたすごいアーティストだった。その生涯と展覧会の見どころについて触れていく。

上野リチは、日本人建築家と結婚して来日したウィーン出身の女性で、昭和戦前から1960年代まで、京都や東京で活躍したデザイナーだ。生物をモチーフにした華やかでポップなテキスタイル・デザインがよく知られている。この憂鬱な時代に、心を浮き立たせてくれる展覧会だった。

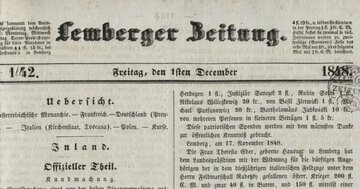

カール・メンガーとJ.A.シュンペーター。どちらも経済学をかじった人なら、絶対知っている名前だろう。しかし、二人がウクライナと深い縁があることは、筆者のような経済学マニアくらいにしか知られていない。二人の青年は彼の地で何を考え、後世に残る経済学を構築したのか。

カール・メンガーとJ.A.シュンペーター。どちらも経済学をかじった人なら、絶対知っている名前だろう。しかし、二人がウクライナと深い縁があることは、筆者のような経済学マニアくらいにしか知られていない。二人の青年は彼の地で何を考え、後世に残る経済学を構築したのか。

2021年に2種類の世界史全集が登場した。一つは『岩波講座 世界歴史』全24巻(岩波書店)で、10月から毎月1巻のペースで発売されている。完結はだいぶ先だ。もう一つは『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』全20巻で、すでに全巻発売され、店頭に並んでいる。読者対象は小学生から高校生だそうだが、大人が読んでも抜群におもしろい。すっかりはまってしまい、全巻を一気に読んでしまった。

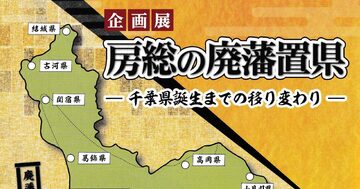

2021年は明治天皇の「廃藩置県の詔」からちょうど150年。千葉県文書館が、藩から県への複雑な変遷の詳細を展示しているというので見に行った。世襲の各地藩主が領地と領民を支配し、身分制度の下で税を徴収、徳川幕府と分けて統治していた江戸時代の幕藩体制は、神聖ローマ帝国の領邦制と似た仕組みだった。日本各地の藩は、転封(移動)がいろいろあったとはいえ、基本的な構造は270年も続いた政治と文化と生活の単位である。この幕藩体制を、現在の中央政府と47都道府県体制に変革したのが明治維新後の「廃藩置県」だった。

ザ・ビートルズの最後のアルバム『レット・イット・ビー』の発売は1970年5月(日本盤6月)だから、50周年は昨年(2020年)だった。ようやく21年10月に6枚組豪華高額セットがユニバーサル ミュージックから発売され、映画『ザ・ビートルズ:Get Back』も11月にディズニープラスで配信された。

「大英博物館ミイラ展 古代エジプト6つの物語」を見に行った。棺(ひつぎ)から出して解剖することなく、3次元ITスキャンによって、まるでCG映画のような精細さで画像が投影されている。あまりの美しさと荘厳さ、そして今から3000年近く前の「人生」まで浮上してきて、陶然として見入ってしまった。

8月には新型コロナウイルスの1日あたり新規陽性者数が全国で2万5000人(重症者は約2000人)を超えた。が、その後は急減し、10月12日時点で1日あたり同1000人を下回っている。政府や感染症対策分科会の発表文を見ても急減の理由ははっきりしない。理由がまったくわからないので、われら市民は戸惑うばかりなのだが、ここはひとつ、自分のアタマで考えてみることにしよう。

「007シリーズ」25作目の新作「ノー・タイム・トゥ・ダイ」が、日本では10月1日に公開される。「007」シリーズを全部映画館で見ている筆者が、59年間に及ぶ長い「007」の歴史をひもとき、初めて見る若いシネマ・ゴーアーのための基礎知識を提供しよう。

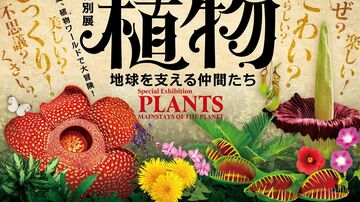

東京・上野の国立科学博物館で特別展「植物 地球を支える仲間たち」が開催中だ。目玉の展示植物は、世界最大の花「ラフレシア」、高さ2.72mの花「ショクダイオオコンニャク」、数百年生きる葉「キソウテンガイ」、最古の植物化石「クックソニア」といった普段はお目にかかれない奇怪な造形物の数々だ。動物とはちょっと違う生命進化の経路も面白い。夏休みといえば「恐竜展」が定番だが、今年は「植物展」で生物の勉強をするのもいいのでは。

令和の時代において「アナログレコード」の新規生産が増えている。日本の音楽市場は世界に比べると特異な「オタク気質」であること、若者が初めて出合う「面白いハードとソフト」としてレコードを楽しんでいることが背景にある。

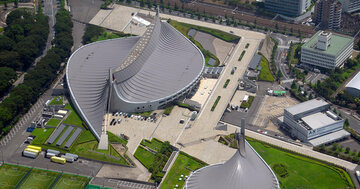

2021年5月、東京都の国立代々木競技場が国の重要文化財に指定される見込みとなった。意匠は丹下健三(1913~2005年)。戦後日本の建築界をリードし、世界各国の都市計画も手掛けた「世界の丹下」である。1964年の東京オリンピック当時、この代々木競技場は人々を驚愕(きょうがく)させた。優美で壮大な姿が、「日本の明るい前途」を象徴するように見えたのだ。

高杉良氏の新作『破天荒』(新潮社)が刊行された。巨匠の新作は自伝的経済小説である。高杉氏といえば、90年代平成金融危機のさなかに発表した『金融腐蝕列島』シリーズで、今日のメガバンクの誕生を精緻に、そして劇的に予告したことで知られる。小説が事実より先行したのである。『破天荒』は経済記者の第一歩から今日まで叙述しているが、このインタビューでは10代の発端の季節を中心に聞いた。

葛飾北斎の生誕260年を記念した映画「HOKUSAI」が5月28日に公開される。北斎の70年を超える画業を、比較的時間順に事実を追いながら劇化した“初”の伝記的な映画だ。彼の人生を知るためには非常によい作品に仕上がっている。

「白川義員写真展/天地創造」が東京都写真美術館で5月9日まで開催されています。1935年生まれの白川氏は、2021年1月に86歳を迎えました。半世紀を超えるシリーズ12作の最終章に至った本写真展を見に行きました。