姫田小夏

中国で新型コロナウイルス感染が急拡大している。世界の耳目はロシアのウクライナ侵攻に注がれているが、中国ではこの間、全国的なオミクロン株の感染で大混乱に陥っていた。吉林省省都の長春市はロックダウンされ、吉林市では集団感染の対応を怠ったとして市長が更迭された。また、上海市では小区(居住区)ごとに封鎖が行われている。これまで厳格な検査と感染者の隔離を徹底してきた中国に「ゼロコロナ」の限界が見え始めた。

ロシアがウクライナ侵攻を始めた2月24日、中国はロシアからの小麦輸入を拡大すると発表した。西側諸国の経済制裁で窮地に陥るロシアへの“助け舟”ともいえるが、中国は近年、利害が共通するロシアと手を組み、穀物の輸入ルートの多元化に乗り出している。中国は「一帯一路」構想をも巧みに絡めて、食糧調達の“脱西側依存”を着々と進めている。

中国・上海では、今年の春節需要で高級イチゴがよく売れたという。人気の品種は私たちにもなじみのある『紅ほっぺ』。だが、残念ながら日本からの輸入品ではない。中国ではイチゴ以外にも日本品種の果物が流通している。2021年、日本から輸出される農産物や食品はついに1兆円の大台を突破したが、日本品種が出回る中国市場への日本の食品ブランドの輸出はますます困難な状況になっている。

東西にヒマラヤ山脈が連なり、北を中国、南をインドに挟まれる山岳国家のネパール。この南アジアの小国が、中国とネパールを鉄道で結ぶという「一帯一路」構想に沸き立ったのは2017年のことだ。だが、今や「中国熱」も冷めつつある。実はネパールこそが米中超大国が覇権を争う激戦の地だ。コロナ禍もあり「一帯一路」はすっかり棚上げ状態になっている。

「ゼロコロナ」を目指す中国で、一刀両断の極端な政策が繰り返されてきたことは周知の通りだ。その影響は家庭で飼われている犬や猫などにも及んでいる。突如行われるロックダウンで長期間帰宅できなくなったり、住民がホテルに強制移動させられたりした結果、飼い主がペットたちと引き離されるケースが続出し、これまで多くのペットたちが犠牲になっている。

英・エコノミスト誌の別冊「世界はこうなる」シリーズは 象徴的な画像と謎めいた図案で来年を予想することで知られている。今年の同誌のタイトルは「THE WORLD AHEAD 2022」(今回から「in」が「AHEAD」に変更されている)となり、多くの世界の読者に「2022年以降も対立が続く」と解釈させた。東西を分断する深い溝とは何か。

「中華物産店」という、ちょっと変わった業態がある。店内で売られているのは中国や台湾などから仕入れた珍しい中華食材だ。こうした店舗は、都内ではJRターミナル駅、あるいは横浜の中華街や中国出身者が多く住む埼玉県川口市などに見られたが、最近あちこちに出現するようになったコロナ禍の東京で、いったい何が起こっているのだろうか。

ドイツで、12月8日に発足したショルツ新政権では、「親中政権」といわれたメルケル前政権の路線を転換させる可能性をはらんでおり、ドイツと中国の経済関係も危ぶまれる様相だ。欧州情勢にも詳しい国際基督教大学のナギ・スティーブン・R准教授に、独中関係が直面する転換点について聞いた。

日本のプロ野球公式戦や、大リーグのワールドシリーズ予選が決着を迎える頃、アイスランドで、プレイヤー人口1億人超とされる世界的人気を誇るPCオンラインゲームの「リーグ・オブ・レジェンド」の世界大会が開催されていた。11月6日の決勝戦では、中国チームが、韓国チームに劇的な逆転優勝を収めたが、この瞬間、中国全土で若者たちが狂喜乱舞した。

10月下旬、中国の不動産保有者らに激震が走った。全国人民代表大会常務委員会が、「房産税」のテスト運用を認める決議をしたからだ。「房産税」とは、日本でいう固定資産税のことで、中国では反対の声もあり、一部の地域以外では導入されていなかった。中国恒大集団の経営危機などで大揺れする不動産市場だが、中国ではどんな反応が起きているのだろうか。

中国、台湾、香港――。両岸三地といわれる中華圏の芸能界が政治の渦にのみ込まれている。もともと芸能界は政治とは縁遠い世界だが、今や中華圏の芸能人は“踏み絵”を避けることができない。14億の市場を取るのか、それとも故郷のために闘うのか。中国、台湾、香港の芸能界に激震が走っている。

香港を去る住民が増えている。駐在員のみならず、香港で独立起業した日本人でさえも、香港を後にしている。外国人だけではない。一部の香港人は共産化する香港を恐れ、逃げようとしている。今、香港に住むすべての人々に迫られているのが、「去るか、残るか」の決断だ。香港との一蓮托生を選んだある日本人の心境を追った。

中国の通信設備大手・ファーウェイ・テクノロジーズ(華為技術)創業者の任正非最高経営責任者の長女で、同社副会長でCFO(最高財務責任者)の孟晩舟氏が9月25日、カナダで釈放され、中国・深センに帰国した。2018年12月にカナダのバンクーバー国際空港で拘束されてから約3年、米国と司法取引をしたわけだが、中国では逮捕そのものが批判されている。中国側の視点を考慮しながらこの事件を見ると、複雑な国際関係と思惑が見えてくる。

世界の留学生が持つイノベーション力に期待し、採用しようとする日本企業が増えている。しかし、肝心の外国人留学生は “就活”の段階で二の足を踏んでいる。就活に挑むグローバル新卒を支援するSPeak(本社・東京都)が行ったオンラインでの討論会からは、日本の就活が抱える矛盾が浮き彫りになった。

崩壊状態の医療現場、相次ぐ自宅療養者の死亡、効果のない緊急事態宣言――コロナ禍での日本政府の無策ぶりが日々報じられているが、海外に居住する日本人に対してもしっかり支援しているとは言い難い。積極的に海外居住者へのワクチン支援を行う中国とは対照的で、その向き合い方には消極性さえうかがえる。

東京2020オリンピックは、新型コロナ蔓延による無観客開催となり、当初の想定から完全に外れてしまった。コロナ禍だから…という理由は当然あるが、「予想を外した夏の五輪」は東京大会だけではない。振り返れば2008年の北京オリンピックも悪戦苦闘を強いられていた。

中国政府は、義務教育を受ける小中学生を対象にした学習塾の規制に乗り出した。しかし、最高の教育を与えたいとする中国の親たちの願望は、いまさら習近平政権がジタバタしたところで変わりようがないのではないか。

2020年3月から始まった中国・雲南省のアジアゾウの群れの放浪は今なお続いている。さまざまな被害が出ているにもかかわらず、なぜ中国当局は「ゾウの動くまま」を見守り続けているのか。

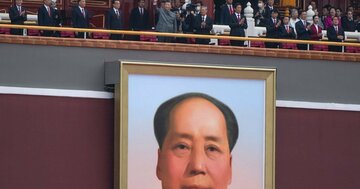

習近平氏は、建国の父として神格化された毛沢東に自らを重ねているといわれるが、中国共産党創立100周年の祝賀行事で明らかになったのは、むしろ中国の国家指導者としてのカリスマ性の低下だった。

日本は少子高齢化で、外国人の労働力に頼らざるを得ない部分が多い。それにもかかわらず、日本人は外国人、特に中国人に対して厳しくあたっていないだろうか。日本で働く中国人たちのSOSに耳を傾けた。