沖有人

「持ち家派vs.賃貸派」の論争が終わらない。だが筆者は、資産形成の観点では「持ち家が圧倒的有利」だと考えている。持ち家と賃貸物件の生涯コストを「ほぼ同じ」とする試算もよく見聞きするが、その結果も疑わしいというのが本音だ。持ち家のメリットを交えながら、そういえる理由を徹底解説する。

首都圏・近畿圏など除いた地方で、新築分譲マンションが相次いで販売されている。昨今はテレワークが普及し、移住やUターンが盛んになりつつあるが、自宅あるいは投資物件として、安易に地方の物件に手を出すのはおすすめできない。その理由と、地方の物件を選ぶ上で知っておくべき基礎知識をお伝えする。

30代になっても「賃貸物件暮らし」の人が増えている。この年代は結婚・出産する人が多く、家族構成が固まってくる頃だ。確かに昨今は物件価格が高騰しているが、「高いから買えない」と言い続けていて大丈夫なのか。今回は“賃貸派”に向けて、結婚・出産を機に自宅を買うことのメリットをお伝えする。

社会に出たばかりの若者などが、賃貸住宅や実家に住んだまま、自宅を購入する前に不動産投資をしてしまうケースがある。先輩・友人からのアドバイスなどをうのみにした結果の行動なのだろうが、不動産投資はそんなに甘くない。だが、たとえ初心者であっても、他の手法よりも「格段に損をしにくい」投資方法が一つだけ存在する。その方法とは――。

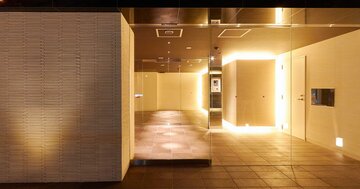

賃貸物件の内覧などに訪れた際、「何となく気に入った」「何かが違う」と、曖昧な要因で好き嫌いが分かれた経験がある人は多いだろう。実は、この明文化が難しい部分にこそ、不動産事業者の実力が顕著に表れる。照明、香り、音楽、床の硬さ――。そうした要素の組み合わせが消費者の五感に訴えかけ、印象を左右するからだ。そこで今回は、不動産事業者と一般消費者の両方に向けて、物件選びにおける「何となく」の正体と生み出し方を伝授する。

新築マンション価格の高騰が進み、供給戸数も減っている。ファミリー層の中には「持ち家は高いし、賃貸のままで十分だ」と思っている人が多いかもしれない。だが、これからマンション購入者が減っていくと、賃貸物件で家賃の“値上げラッシュ”が起きるかもしれない。「あのときに物件を買っていればよかった」と後悔したくない人に向けて、家賃の上昇が見込まれる理由と持ち家のメリットをお伝えする。

不動産業界が「巣ごもり需要」に沸いたのも今は昔。2022年は新築分譲マンションの供給戸数が3万戸を割り込み、「コロナ特需」は終焉を迎えた。需要が減退する中、マンション価格は高騰し、首都圏の立地は悪化している。新築の売れ行きが悪くなるのも無理はない。だが、資金力がある消費者にとっては、そんな今こそが優良物件を選ぶ上での絶好機だといえる。その理由と物件選びのコツを解説する。

日本銀行の次期総裁として、経済学者の植田和男氏が起用される模様だ。不動産の購入を検討している人は、このトップ人事がマンション価格に及ぼす影響が気になるところだろう。そこで今回は、マンション価格の推移をウオッチする上で知っておきたい基礎知識と今後の展望を、歴史的背景を踏まえながら解説する。

日本銀行が金融緩和策を修正する方針を打ち出したことで、長期金利が上昇し、住宅ローンの長期金利も上がっている。だが、変動金利は今も0.4%台の低水準のままだ。住宅ローン控除制度で戻ってくる税金がローン残高の0.7%であることを考えると、変動金利は借りた方が「逆ザヤ」で得になる状況だといえる。そのため変動金利を選んでいる人は、過剰に心配せず、情勢を見守った方がいいだろう。今注目すべきことは、目先の金利の動きではなく「日銀総裁人事」だといっても過言ではない。

日本では少子化が加速しているが、夫婦が子どもを持たない理由の一つに「保育園に落ちるリスク」があるのではないか。だが、このリスクは住む場所を選ぶことで低減できる。そこで今回は、東京23区の中で「子どもが保育園に入りやすい区・入りにくい区」を順位付けしてお届けする。「入りにくい区」については、駅単位まで細分化したランキングも詳しく紹介するので、居住地選びの参考にしてほしい。

多角的な視点から、個人が「良い物件」を選ぶための指針を徹底指南する本連載。2022年最後の回となる本稿では、重要な論点やこの1年間で特に読まれた記事を振り返りつつ、不動産投資で「損しない方法」を整理していきたい。今年はマンション価格高騰に拍車がかかったが、その状況下で「もうかる物件」を見抜く方法はあるのか。また、せっかく買った物件で「住民トラブル」が起こるリスクを低減するポイントとは――。

新宿駅にアクセスしやすく、マンションを購入・売却した際に「含み益」を得やすいエリアはどこなのか。過去の供給物件のデータをもとに、狙い目の路線や駅を紹介していく。「住みたい街ランキング」の上位にある街もいいが、資産性などの観点から「自分だけに合う街」を選ぶのも一興である。

地方都市におけるマンションの供給が増え、価格も上昇している。だからといって「今のうちに売買すればもうかる」と判断し、安易に手を出すことは危険である。国土交通省が発表している「不動産価格指数」の信ぴょう性にも疑問符が付き、地方都市における値上がり幅をうのみにするのもリスキーだ。そうした状況下で「買うと損をする物件」を見抜くための計算方法を伝授する。

マンション価格が高騰する中、住宅を購入することに尻込みしている人も多いだろう。そうした人が知っておくべきなのが、税制をフル活用する方法だ。住宅ローン控除や親からの「贈与の特例」などを駆使し、購入資金を非課税で調達すると、マンション購入のハードルは大きく下がる。資産価値が減りにくい物件を選べば、子どもに相続する際に効いてくる。親子3代にわたって役立つ「税制フル活用」の極意をお伝えする。

最近、(1億円を超える)億ションが売れているという記事をよく目にするようになった。だが、億ションは購入できても、売却するのが難しい。損をしない物件を選ぶための3つの要件とは。

新築マンションの価格が高騰している。適正価格を大幅に上回る物件も多く、契約と同時に含み損を抱えることになりかねない。なぜこのような事態になっているのか。

不動産産業には開発、管理、仲介などさまざまな事業がある。その中で、特に問題が多いのは仲介事業だろう。顧客が所有する不動産の売買において、価値の最大化に尽力することなく、仲介手数料欲しさに売買を成約させてしまう例は今も少なくない。これから不動産業を目指す人は何を心掛けるべきなのか。

「新築マンション価格が高騰しているので、さぞかし売り主はもうかっているのだろう」と思うかもしれないが、事実は異なる。価格が高くなっているのは、用地価格と建築費の高騰のせいであり、価格が高い分、供給戸数は減少していて、売り主の販売額は横ばいでしかない。高くなると販売不振になるので、彼らも高くしたいのではない。そんな折に、コロナ特需で持ち家購入検討者が増えたので、売れているだけである。販売価格をなるべく抑えながらも利益を確保するために、売り主はコスト削減に余念がない。それが、複数物件で販売センターを共有したり、モデルルームをVR化したり、竣工した実物売りに変えたりという形で表れている。

三大都市圏の中でも東京圏の鉄道の混雑率はひどい。現在はコロナ禍によるリモートワークの増加で、混雑率は改善されているものの、将来的には再び混雑率が高まることも十分にあり得る。通勤・通学の混雑を避け、快適な暮らしをするためには、どのようなエリアで家を探すべきなのか。

都区部の犯罪件数は、年間8.5万件を超えており、1日平均で約230件の犯罪が発生している。そのエリア差はかなりあり、刑法犯罪率が低い地域では、住民の自衛意識は高いものと思われるが、粗暴犯などはそこに住んでいるとは限らず、人がいる所に犯罪をしにやって来るのだ。果たして、どういう場所で、多くの犯罪が発生しているのか。