ダイヤモンド・セレクト「オリイジン」

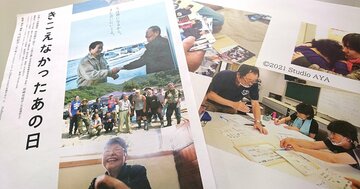

東日本大震災から10年、「きこえなかったあの日」が伝えてくれる真実

東日本大震災から10年。誰もが決して忘れることのできないあの日、あの時間。さまざまな人たちがそれぞれの思いで過ごしてきた3654日(2011年3月11日~2021年3月11日)。多数のメディアや関係者が「10年」を語るなか、被災した聴覚障がい者を地震発生の11日後からカメラに収め続けたドキュメンタリー映画「きこえなかったあの日」は、歳月の重みと人の絆の尊さを教えてくれる。同映画の監督・撮影・編集を務めた今村彩子さんが語る3.11からこれまで、そして、これからのこと。

自分の居場所と学び舎を探し続ける「外国にルーツを持つ子どもたち」

現在、日本には290万人あまりの外国人が暮らしている。「外国にルーツを持つ子どもたち(外国につながる子どもたち)」も年々増え、その国籍や母語の多様化が目立ってきている。「外国にルーツを持つ子どもたち」のひとつの課題が日本語の習得であり、教育機関や各家庭にとどまらず、NPO、ボランティア団体の支援がなされているものの、その実情はあまり知られていない。高校進学を目指す「外国にルーツを持つ子どもたち」へのサポートなどを行う、認定NPO法人 多文化共生センター東京の枦木典子代表理事に話を聞いた。

増える特例子会社、その障がい者雇用で忘れてはいけないこと

厚生労働省の最新調査(令和2年 障害者雇用状況の集計結果)によれば、民間企業が雇用する障がい者の数は過去最高を更新。また、2020(令和2)年6月1日現在での特例子会社の数は542社で、前年より25社増えている。法定雇用率も来月2021年3月にアップし、特例子会社の存在がいっそう注目される中、“特例子会社経営”のノウハウを論じた書籍『障害者雇用は経営課題だった!特例子会社の戦略的活用による雇用・事業拡大』が昨年11月に刊行された。今回は、その編著者である、パーソルチャレンジ株式会社 シニア・コンサルタント 洪信男氏に、特例子会社における障がい者雇用の現状を語ってもらう。

東北地方の外国人技能実習生たちと地元の工場が成し得たリアルな交流

コロナ禍は、日本で暮らし働く外国人(在留外国人)にも大きな影響を与えている。40万人以上が在留する技能実習生については、ネガティブな報道も目立つ。いま、技能実習生たちはどういう状況に置かれ、仕事(実習)にどのように向き合っているのか? 前稿「コロナ禍の「外国人技能実習生」の実態、フィリピン人実習生の悲しみと喜び」に続き、「オリイジン2020」の寄稿者であり、監理団体で技能実習生と日々コンタクトを続ける玉腰辰己さんに“現在進行形”を聞いた。

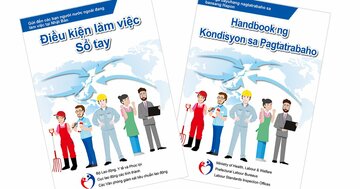

コロナ禍の「外国人技能実習生」の実態、フィリピン人実習生の悲しみと喜び

コロナ禍は、日本で暮らし働く外国人(在留外国人)にも大きな影響を与えている。40万人以上が在留している技能実習生については、その経済的困窮や失踪者の犯罪関与といったネガティブな報道もあり、悪しきイメージが先行しているようだ。実際にいま、技能実習生たちはどういう状況に置かれ、仕事(実習)にどのように向き合っているのか? 「オリイジン2020」に寄稿され、監理団体で技能実習生と日々コンタクトを続ける玉腰辰己さんに、その“現在進行形”を聞いた。

積極的か?消極的か?民間調査で見る、「障がい者雇用」の実態

企業(従業員数45.5人以上)の障がい者雇用の法定雇用率達成は41%――エン・ジャパン株式会社(本社・東京都新宿区)の人事向け総合情報サイト『人事のミカタ』によるアンケート結果だ。コロナ禍で障がい者の働き方も変化するなか、昨年(2020年)12月に発表された調査(障がい者雇用実態調査2020)結果には、現在の企業側の「声」が如実に表れている。『人事のミカタ』編集長・手塚伸弥(てづかのぶや)氏への取材とともに、そのリアルな数字を追いかけた。

障がい者の入社式が教えてくれた「テレワーク」に欠かせないこと

「働き方改革」の号令ではさほど普及しなかった「テレワーク」が、コロナ禍で一般的なものになった。そのテレワークのひとつである「在宅就労(自宅でPCなどの通信機器を使った仕事)」には、メリットとデメリットがあり、雇用側と働く者の試行錯誤が散見される。そうしたなか、コロナ禍以前から重度身体障がい者の「在宅就労」を推進し、ES(従業員満足度)を高めている企業がある――株式会社スタッフサービス・クラウドワーク。先月行われた、同社のWEB入社式を取材し、「在宅就労」の理想のあり方を探った。

「違い」を超えて、コロナ禍で気づくMASH UP(混交)する価値と意味

女性をはじめとした多様な視点で社会の課題をとらえ、参加するみんなで未来を考えるメディア&コミュニティーがある――「MASHING UP」(企画・運営/株式会社メディアジーン)。先月11月に、その、年に一度のビジネスカンファレンスが開催された。ダイバーシティ&インクルージョンのベースとなる共生社会は、さまざまな人の価値観がMASH UP(混交)することでどう変化していくのか? オンライン配信を中心としたカンファレンスの模様をリポートする。

まぜこぜ社会を彩る「再入荷未定ショップ」との出合い

障がい者の創作活動が全国の福祉施設などで行われ、展示会や作品販売の機会も増えている。そうしたなか、障がいのある人たちが創り出したアートを商品化し、販売するストア「再入荷未定ショップ」がネット上にオープンした。「再入荷未定」の意味することは何か? 単なる「福祉現場への救済ではない」というストア設立の意図は何か?

障がい者雇用で「ジョブコーチ」に求められる役割

前稿(「障がい者と企業を結ぶ「ジョブコーチ」の現在形」)では、障がいのある人の職場への定着支援を行う「職場適応援助者(ジョブコーチ)」について、 “医療型就労支援モデル”の第一人者である清澤康伸氏(一般社団法人 精神・発達障害者就労支援専門職育成協会代表 医療法人社団欣助会 吉祥寺病院勤務)に、その“現在形”を聞いた。精神・発達障がい者の就労が増えるなかでジョブコーチはどうあるべきか? コロナ禍での企業と就労支援機関の理想的な関係とは?

障がい者と企業を結ぶ「ジョブコーチ」の現在形

法定雇用率のアップとともに、企業で働く障がい者が増えるなか、障がいのある人の就労を支援し、職場への定着を行う「職場適応援助者(ジョブコーチ)」の存在が注目されている。「ジョブコーチがいれば安心」と考える企業担当者もいるが、ウィズコロナの社会で解決していくべき課題も多いようだ。一般社団法人 精神・発達障害者就労支援専門職育成協会の代表であり、これまでに、中小から大企業におよぶ3000社以上の障がい者雇用を見てきた清澤康伸氏(医療法人社団欣助会 吉祥寺病院勤務)に、「ジョブコーチ」のこれまでとこれからを聞いた。

外国人在留支援センターが「多文化共生」を実現する理由

新型コロナウイルス感染症の拡大は、留学生をはじめとした在留外国人や、日本での就労を希望する外国人に大きな影響を与えている。そうしたなか、今年(2020年)7月、JR四ツ谷駅前(東京都新宿区)に、外国人の出入国在留・人権・就労・労働関係の相談窓口となる「外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)」がオープンした。これは、関連4省庁8機関〈出入国在留管理庁、東京出入国在留管理局、東京法務局人権擁護部、日本司法支援センター(法テラス)、東京労働局外国人特別相談・支援室、東京外国人雇用サービスセンター、外務省ビザ・インフォメーションおよび日本貿易振興機構(ジェトロ)〉が、ひとつ屋根の下(同建物内の同フロア)に集まったもので、多文化共生社会の実現を促進するものである。開所から約4カ月――同施設センター長の田平(たびら)浩二さん(出入国在留管理庁在留支援課長/外国人在留支援センター長)に話をうかがった。

ウィズコロナでも、誰も置き去りにしない「あーち」という空間

2005年に神戸市(兵庫県)と神戸大学の連携協定に基づいて開設された社会教育施設“のびやかスペースあーち”。「子育て支援をきっかけにした共に生きるまちづくり」を理念にした当施設は、ダイバーシティ&インクルージョン(共生社会の理解と包摂)を考えるうえで欠かせない存在だ。新しい生活様式が求められるウィズコロナのいま、創設者のひとりである、神戸大学大学院人間発達環境学の津田英二教授に、「誰も置き去りにしない」ビジョンを聞いた。

東野純直さんが語る、コロナ禍でのラーメン店と「明日のカタチ」

さまざまな人がそれぞれの生き方・働き方でコロナ禍の2020年を過ごしているが、この人の生き方はかなり希有なものだ――東野純直(あずまのすみただ)さん。90年代にミュージシャンとして華々しいデビューを飾り、都内の人気ラーメン店で8年間修業。その後、ラーメン店を開業し、厨房に立ちながらアーティスト活動を続けている。そんな東野さんが、飲食店の経営者として、数々の楽曲を生むミュージシャンとして、ウィズコロナの時代に考えること、抱く思いは何か?

障がいのある学生が大企業のインターンシップで得たもの

“制約を機会に変えて、障がい者がイノベーションを創出する支援を行う”一般社団法人 企業アクセシビリティ・コンソーシアム(ACE)。そのACEでは、2018年から障がいのある学生を対象にしたインターンシップを会員企業との合同企画で実施している。そうした企業の一つとして、凸版印刷株式会社は、先月(9月)に対面形式の研修プログラムで学生2人を受け入れた。インターンシップを通じて、企業と学生が得たものは何だったか? その模様をリポートする。

コロナ禍が清水建設の「外国籍従業員」にもたらしたこと

新型コロナウイルス感染症の拡大は、企業で働く外国人にも大きな影響を与えている。総合建設会社・清水建設にも多数の外国籍従業員が在籍し、“シミズ・メンバーズ”として仕事に向き合っているが、その現状はどうなっているのか? 同社・人事部ダイバーシティ推進室の西岡真帆室長に、ウィズコロナ&アフターコロナの“多様な人材”の在り方と変化を聞いた。

法律のツボで知る「ダイバーシティ&インクルージョン」 【改正入管法編】

ウィズコロナの現在、アフターコロナの未来…企業がダイバーシティ&インクルージョンの取り組みを進め、個人がダイバーシティ社会を生きるにあたっては関連の法制度を知ることが大切だ。このシリーズでは、働き方や暮らし方に影響する3つの法律を、「ここだけは押さえておきたい“ツボ”」とともに解説する。第2回は「改正入管法」。

日本語学習広場「かみやんど」が生む多文化共生

現在、日本には約300万人の外国人が在留している(2019年=293万3137人 法務省データ)。その数は右肩上がりで、都心部にとどまらず、地方でも外国人が増え続けている。忍び(忍者)の里として知られる滋賀県の甲賀地域(湖南市・甲賀市)もそのひとつだ。ウィズコロナ、アフターコロナの時代に、外国人と日本人がどう共生し、未来の日本を創っていくべきか――同地にある日本語学習広場「かみやんど」の在り方からその答えのひとつを探っていく。

法律のツボで知る「ダイバーシティ&インクルージョン」【障害者雇用促進法編】

ウィズコロナの現在、アフターコロナの未来…企業がダイバーシティ&インクルージョンの取り組みを進め、個人がダイバーシティ社会を生きるにあたっては関連の法制度を知ることが大切だ。このシリーズでは、働き方や暮らし方に影響する3つの法律を、「ここだけは押さえておきたい“ツボ”」とともに解説する。第1回は「障害者雇用促進法」。

「障がいのある人事担当者」が求職側と求人側に伝えられること

民間企業による障がい者の雇用人数が数字を年々伸ばし続けている。しかし、雇う側の企業も、雇われる側の障がい者も、それぞれさまざまな状況下に置かれていて、抱えている問題も異なっている。双方にとって、目指すべき、価値のある「働き方」とは何か?――書籍『障がい者の就活ガイド』『会社を変える障害者雇用』の著者であり、自身も障がいがありながら企業の人事部に勤め、障がい者の雇用促進を続ける紺野大輝氏に話を聞いた。