福島宏之

就活生たちが、“就活で使いたい手帳”を、制作のプロと一緒に創った!

今年も残り1カ月を切り、新しいスケジュール帳に来年2022年の予定を書き込んでいる人も多いだろう。デジタルツール全盛でも、アナログな“紙の手帳”は廃れることがなく、多岐にわたるスケジュールを一覧でき、通話中に書き込むことのできる“紙の手帳”は、就職活動における学生の必須アイテムでもある。そうしたなか、“就活を行う学生による、就活生のための手帳”が誕生した――「シン・就活手帳」。その企画から完成までの模様を「HRオンライン」がレポートする。

特別支援学校の生徒たちの絵画が、大学の展覧会で光り輝いている

“生徒たちによる花と雨と光の作品を見て、聞いて、触れることで体感すれば、あなたの「雨」の見方はリズミカルで鮮やかなものにきっと変わるだろう”――こうした紹介文の展覧会「RAIN RAIN はれのちあめ、今日はいい天気」が神戸大学の鶴甲第2キャンパスで開かれている。展示された絵画の作者は神戸大学附属特別支援学校の生徒たち、制作・運営は、博物館学芸員の資格取得を目指す大学生たちだ。「オリイジン」がその展覧会の様子を現地で取材した。

株式会社TOKIO城島茂社長が語る、事業承継と会社にとって大切なこと

日本の企業の99.7%を占める中小企業だが、いま、全国各地で、その後継者不足が問題になっている。経営者の高齢化が進み、およそ半数の事業者が“後継者未定”という調査データもある。後継者が見つからない理由から休廃業・解散の道を選ぶ企業も多く、然るべき「事業承継」が望まれる状況だ。先月(2021年10月)スタートした番組「社長、城島茂と学ぶ事業承継~その企業の熱意と決意~」(BSフジ)でナビゲーター役を務める株式会社TOKIOの城島茂社長に、事業承継と株式会社TOKIOについての話を聞いた。

ウィズコロナで価値を高める新横浜の“大型研修施設”――その魅力を探る

2020年初頭から続く新型コロナウイルス感染症の拡大で、企業・団体の新入社員・管理職をはじめとした従業員向け研修もオンラインが主流になりつつある。人と人がリアルな空間で対面しづらい時代に、企業が持つ大型研修施設はどうなっているのだろう。グループ売り上げ11兆448億円(2021年2月期)、約13万5000人の従業員(グループ連結)が就労するセブン&アイグループ――その伊藤研修センターを訪ね、高木剛センター長に話を聞いた。

“デジタル化”が、「技能実習」と「特定技能」の外国人雇用を変えていく

新型コロナウイルス感染症の世界的拡大は、日本で働く外国人にとっても大きな問題となり、職をなくして国内にとどまる在留外国人も多いようだ。そうしたなか、技能実習生や特定技能で働く外国人たちはどうしているのだろう? 外国籍人材の雇用を“デジタル化”で支援するBEENOS HR Link株式会社の岡﨑陽介さん(代表取締役社長)に、コロナ禍におけるその現状と今後、さらに、監理団体や登録支援機関の事務作業がデジタル化していくことのメリットを聞いた。

いま、企業の人事部が知っておきたい“コロナ禍の大学生の悩みと不安”

毎年、約65万人が入学し、現在、全国で約250万人の大学生がいる。「キャンパスライフ」という言葉が明るいイメージを持ち、大学に進学し、キャンパスに通うことは前向きな人生のワンシーンに思えるが、新型コロナウイルス感染症による「暮らし方・学び方の変化」が、若年層のメンタルや就学・就職観に波及している。大学生活への不満、将来に対する不安――書籍『大学生活、大丈夫? 家族が読む、大学生のメンタルヘルス講座』の著者である梶谷康介さん(九州大学 キャンパスライフ・健康支援センター 准教授)に、コロナ禍にある大学生たちの実状を聞いた。

就活生の「内定辞退」をなくすため、面接官の誰もができるシンプルなこと

22卒(2022年3月卒)の大学院生・大学生の採用活動が9月以降も続いている。すでに学生への内定を出し終え、10月1日の「内定式」を迎える企業も多いが、「秋採用」はこれからが本番だ。特に、知名度の低い中小企業は、採用面接の方法やその後の「内定者フォロー」が、人材獲得の生命線になる。先月配信記事の『さまざまな「内定者フォロー」で、企業の採用担当者が必ず心がけたいこと』に続き、採用コンサルタント/採用アナリストの谷出正直氏に、中小企業が良い人材を獲得するための方法を聞いた。

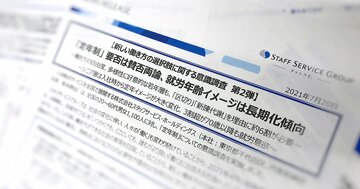

「新しい働き方の意識調査」から見る、シニア就労の現在と今後

2019年4月に施行された「働き方改革関連法」や、昨年(2020年)から続く新型コロナウイルス感染症の世界的拡大で、企業・団体の雇用状況と被雇用者一人ひとりの就労観に変化が出てきている。特に、高齢化が進む日本の労働市場において、「シニアが、いつ、どこで、どのような仕事をいつまで行うか」は、国内の経済力に影響する大きなテーマだ。株式会社スタッフサービス・ホールディングスの「『定年制』についての意識調査」をもとに、同社広報部の野坂洋介さんにシニア就労の現在と今後を聞いた。

製造業の現場で働く外国人に、日本人はどう向き合うべきか?

とどまることのない、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大は、日本で働く外国人労働者にも多くの影響を与えている。特に工場の製造ラインに従事する者は解雇や雇い止めもあり、今後の就労状況が不透明な状況だ。一方で、企業側からすれば生産活動の停止は経営数字を悪化させ、外国人をはじめとした就業者の確保はコロナ禍でも継続した課題になっている。製造分野における人材派遣、人材紹介を行う株式会社テクノ・サービスの伊藤薫さん(CRM・グローバル部 ゼネラルマネジャー)に“外国人就労の現在”を聞いた。

さまざまな「内定者フォロー」で、企業の採用担当者が必ず心がけたいこと

昨年(2020年)に続き、今年(2021年)の夏もコロナ禍が続いている。しかし、学生の就職活動そのものに「延期」や「中止」はなく、受け入れ側の企業も採用計画に穴が開かないように就活生たちに向き合っている。毎年、夏は、内定(内々定)を出した学生からの「辞退」の声を、企業の採用担当者が恐れる時期だ――昨今の、そして理想の「内定者フォロー」のあり方を、採用コンサルタント/採用アナリストの谷出正直氏に聞いた。

コロナ禍で全国に広がっている「フードパントリー」という取り組み

SDGsのゴール1は「貧困をなくそう」であり、極度の貧困*1の中で暮らす人々は世界で約7億8300万人となっている。いまから12年前の2009年に、ビジネス経済誌「週刊ダイヤモンド」は、「あなたの知らない貧困」という特集を組み、「目に見えない貧困が日本を蝕んでいる」と説いたが、未だ、多くのビジネスパーソンにとって、このゴール1は「あまりピンとこない」のが本音だろう。そうしたなか、コロナ禍にある先行き不透明な日本社会で、生活困窮者に対する取り組みが民間ベースで広がっているという。書籍『隠された貧困 ~生活保護で救われる人たち~』などの著者であり、高千穂大学准教授の大山典宏さんにその現在進行形を聞いた。

SDGsゴール12について、大学生と企業と地方団体が一緒に考えたこと

「SDGs」は、テレビ、新聞、雑誌、ネットニュースといったメディアで多く特集され、いまや、個人ブログやSNSでもそのアイコンを頻繁に見かけるようになった。義務教育の小・中学校のカリキュラムでも取り上げられることは珍しくなく、これから社会に出る学生とともに企業勤めのビジネスパーソンも知見を深めている。そうしたなか、コロナ禍の5月に青山学院大学(東京・渋谷区)でSDGs関連の授業が行われた。大学生が企業や地方行政とともにプラスチックごみ問題を考える、衣服の新たなリサイクル方法を見つけていく――2週におよんだ、その授業の様子をレポートする。

なぜ、「障がい当事者のつくるメディア」が社会を元気にするのか?

カラフルな表紙に、笑顔の女性の写真。キャッチーなコピーや特集タイトルが躍る雑誌「Co-Co Life☆女子部」。一見、一般のファッション誌のようだが、実はこの雑誌に登場するモデルは全て「障がい」や「難病」の女性たち。記事を執筆しているライターも障がいや難病の当事者だ。キャッチコピーは、「こころのバリアフリー&ビューティーマガジン」。いったい、どのような人たちが、どういう意図で制作しているのか? その発行元を「オリイジン」が取材した。

首都圏の企業が、障がい者の働けるオフィスを高知県四万十町に開いた理由

「コロナ禍」という長いトンネルの出口が見えず、新型コロナウイルスの全国的な感染は障がい者の就労にも大きな影響を及ぼしている。そうしたなか、障がい者雇用支援事業を手がけるパーソルチャレンジ株式会社(本社:東京都港区)が、今年4月に高知県の四万十町に「パーソルチャレンジ 高知四万十オフィス」を開所した。地域在住の障がい者が働くオフィスを地方に開いた理由を、事業所の責任者である野原斗夢氏(パーソルチャレンジ株式会社 エンプロイメント・イノベーション本部 Career&PRO受託事業部)に聞いた。

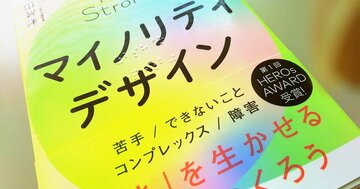

多様性の時代に「マイノリティデザイン」という考え方が生まれた理由

声の大きい人や自信にあふれた人が「強い者」として胸を張る。そして、マジョリティという「数の力」が物事の優劣を決める。そんな時代が終わろうとしているかのように、権威ある立場の人たちが失脚していく様子を目にする。そうしたなか、「強くありたい」と誰もが願った時代の終焉を象徴するかのように、2021年3月、出版された一冊の本がある――『マイノリティデザイン 弱さを生かせる社会をつくろう』(ライツ社)。本書の冒頭にはこんな一節がある。「あなたが持つマイノリティ性=『苦手』や『できないこと』や『障害』や『コンプレックス』は、克服しなければならないものではなく、生かせるものだ」。コピーライターであり、世界ゆるスポーツ協会代表理事である、著者の澤田智洋さんにその真意を聞かせてもらうと、ダイバーシティが叫ばれる現代に、本書が生まれた必然性が見えてきた。

SDGsについて、東北の高校生たちが知って、考え、動いたこと

2015年に国連総会で採択されたSDGs(Sustainable Development Goals/持続可能な開発目標)が、新聞・雑誌・ネットといったメディアだけではなく、SNSでも目立つようになった。また、学校の授業も積極的に取り上げられ、いまや、多くの生徒が「17の目標」を意識するようになっている。2019年に「持続可能な育成プロジェクト」を任意団体として立ち上げ、SDGsをテーマに、企業と学校の連携(コーディネート)を図っている佐々木徳三郎さんに、“学び舎でのSDGs教育”のリアルを聞いた。

大企業で働く障がいのある社員は、コロナ禍でどうしているか?

障がい者がイノベーションを創出するための支援を行う一般社団法人 企業アクセシビリティ・コンソーシアム(ACE)が、昨年2020年秋に、会員企業(全37社)で働く障がいのある社員に対し、“新型コロナウイルス感染症拡大の影響について”の調査を実施し、その結果を先月(2021年2月)に発表した。ACEの会員企業は日本を代表する大企業だが、その中で、障がいのある社員の声はいったいどのようなものだったか――栗原進事務局長に話を詳しく聞いた。

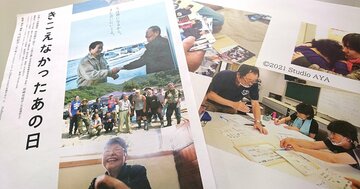

東日本大震災から10年、「きこえなかったあの日」が伝えてくれる真実

東日本大震災から10年。誰もが決して忘れることのできないあの日、あの時間。さまざまな人たちがそれぞれの思いで過ごしてきた3654日(2011年3月11日~2021年3月11日)。多数のメディアや関係者が「10年」を語るなか、被災した聴覚障がい者を地震発生の11日後からカメラに収め続けたドキュメンタリー映画「きこえなかったあの日」は、歳月の重みと人の絆の尊さを教えてくれる。同映画の監督・撮影・編集を務めた今村彩子さんが語る3.11からこれまで、そして、これからのこと。

自分の居場所と学び舎を探し続ける「外国にルーツを持つ子どもたち」

現在、日本には290万人あまりの外国人が暮らしている。「外国にルーツを持つ子どもたち(外国につながる子どもたち)」も年々増え、その国籍や母語の多様化が目立ってきている。「外国にルーツを持つ子どもたち」のひとつの課題が日本語の習得であり、教育機関や各家庭にとどまらず、NPO、ボランティア団体の支援がなされているものの、その実情はあまり知られていない。高校進学を目指す「外国にルーツを持つ子どもたち」へのサポートなどを行う、認定NPO法人 多文化共生センター東京の枦木典子代表理事に話を聞いた。

増える特例子会社、その障がい者雇用で忘れてはいけないこと

厚生労働省の最新調査(令和2年 障害者雇用状況の集計結果)によれば、民間企業が雇用する障がい者の数は過去最高を更新。また、2020(令和2)年6月1日現在での特例子会社の数は542社で、前年より25社増えている。法定雇用率も来月2021年3月にアップし、特例子会社の存在がいっそう注目される中、“特例子会社経営”のノウハウを論じた書籍『障害者雇用は経営課題だった!特例子会社の戦略的活用による雇用・事業拡大』が昨年11月に刊行された。今回は、その編著者である、パーソルチャレンジ株式会社 シニア・コンサルタント 洪信男氏に、特例子会社における障がい者雇用の現状を語ってもらう。