猪熊建夫

第91回

武蔵高校は東京・練馬区にある中高一貫の私立男子校だ。2022年に創立100周年を迎えた。英国のパブリックスクールを参考にした学校だ。「自ら調べ自ら考える」ことを、校是としてきた。麻布、開成高校と共に東京の「私立御三家」の一角を占めてきた。

第90回

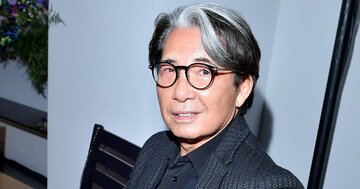

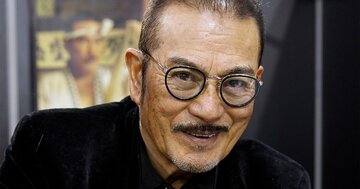

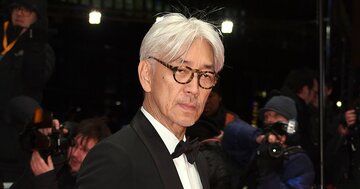

国宝に指定され、世界文化遺産にも登録されている姫路城。その北側にある県立姫路西高校は、兵庫県で最初に設立された組合立姫路中学校をルーツとする。ファッションとグラフィックそれぞれの分野で、デザイナー界の大御所的な存在といわれる2人が、姫路西高校(略称「姫西」)の卒業生だ。

第89回

東京都の南部・品川区にある中高一貫6年制の私立女子校だ。明治以来130余年の歴史を誇る伝統校で、キリスト教を背景としている。個性と才能が際立っている卒業生が、たくさん巣立っている。最も著名なOGは、日本のテレビ放送史を代表するタレント、俳優、作家である黒柳徹子(1933年8月生まれ)だ。

第88回

愛知県の南東部の太平洋岸に突き出ている知多半島。その東海岸に位置するのが人口11万7000人の半田市だ。県立半田高校は、旧制の県立第七中学を前身とする伝統校だ。

第87回

千葉県中西部に位置し、人口13万人余りの木更津市。市制施行は第2次大戦中だったが、県立木更津高校の前身である旧制千葉中学校木更津分校の開設は1900年で、県内3番目の伝統校だった。

第86回

慶応義塾女子高校は、慶応義塾が擁する一貫教育校の中で唯一の女子校だ。東京・港区の慶応大三田キャンパスのすぐ近くに校地がある。予備校の偏差値ランキングでは、男子校、女子校、共学校を含め全国の高校でベスト10位に入る超難関校だ。

第85回

校風は「軟派」といわれる。東京・新宿の繁華街のど真ん中に校地があることから、そうなったようだ。前身は旧制東京府立第六中学校。戦前は「六中」で通っていたが、現在は東京都立の新宿高校だ。

第84回

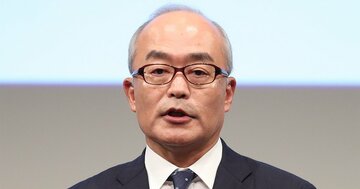

山口高校は、県庁所在地の山口市にある県立高校だ。明治以来150年余の校歴を誇り、政財界の大物を送り出してきた。ソニーグループの新社長に、この4月1日付で就任した十時裕樹が出身だ。会長兼社長を務めていた吉田憲一郎(鹿児島県立鶴丸高校卒)は代表権のある会長に就き、最高経営責任者(CEO)を引き続き兼務する。

第83回

『坊っちゃん』『坂の上の雲』の小説やNHKスペシャルドラマの舞台になったのが、愛媛県の県庁所在地である松山市だ。その県都で藩校をルーツとし、多くの文人を輩出してきたのが愛媛県立松山東高校である。

第82回

大阪港を擁する海の玄関口にある港区。大阪府立市岡高校は、その港区の中心部にある。明治以来、各分野で活躍した卒業生を多数、送り出してきた。「多士済々」の言葉通りだ。企業経営者をたくさん輩出している高校だが、投資ファンド間の駆け引きで経営が揺れ続ける東芝で、昨年3月に行われたトップ交代人事が、話題になっている。前社長・綱川智(都立小石川高校・現小石川中等教育学校―東大卒)の後を継いだ社長兼CEO(最高経営責任者)の島田太郎(1966年10月生まれ)は、2018年に東芝に入社した非生え抜きの「外様」だからだ。

第81回

運河に代表される観光都市として知られている小樽市。20万人を超えていた人口は11万人弱まで落ち込み、少子高齢化が進んでいるが、道内の公立高校としては4番目の伝統を誇るのが、道立の北海道小樽潮陵高校(略称は「潮陵」)だ。120年余りの星霜の中で、多くの人材を世に送り出してきた。

第80回

難読校の一つだ。「ぜぜ」高校と読む。琵琶湖南岸の滋賀県大津市にある。1898年に県第二尋常中学校として創立された。京都大に毎年度、多数が合格している。大手電気通信事業者のKDDIは、2022年7月2日から5日にかけ、約61時間に及ぶ大規模な通信障害を引き起こした。携帯電話サービスのauなど、3600万人以上の利用者に影響が出た。前代未聞の大事故だった。

第79回

東日本大震災から丸12年がたつ。太平洋に面する宮城県石巻市は街中が津波に襲われ、甚大な被害をこうむった。だが、創立100周年の県立石巻高校は災害にめげず、自由で明るい校風を堅持している。

第78回

東京・世田谷区にある。かつては「教駒」が略称だったが、今は「筑駒(つくこま)」だ。中高一貫校で国立の中・高校としては唯一の男子校だ。私立灘高校(神戸市)と双璧をなす「最強の進学校」だ。

第77回

日本海に面し、人口12万人の山形県鶴岡市。江戸時代、庄内藩酒井家14万石の城下町だった。その城跡に隣接する県立鶴岡南高校は、2024年4月からは併設型中高一貫校に衣替えし、校名も致道館高校になる。

第76回

埼玉県北部に位置し、人口19万人強の熊谷市。熊谷高校は、県第二尋常中学校として1895年に開校した。現在に至るも男子のみの高校だ。「県北の雄」として、硬軟かつ多様性のある人物を送り出している。

第75回

NHKの大河ドラマ『どうする家康』。徳川家康生誕の地として知られるのが愛知県岡崎市だ。そこにある県立岡崎高校は、公立高校だけの東京大合格者ランキングで、全国トップを9回も記録している。地方都市にある公立高校の中では、飛び抜けた進学校だ。

第74回

小中高一貫の私立男子校だ。フランス系カトリックが設立母体で、旧制の暁星中学校は明治時代に開校した。都心の千代田区にあり、裕福な家庭の子弟が集まっている。語学重視の教育が徹底している。多くの芸能人が巣立っている。

第73回

九州の北西端に位置し、長崎県内で2番目の人口の佐世保市。明治以来、軍港として知られ、現在も米軍や自衛隊の基地がある。市内北部にある長崎県立佐世保北高校からは、独創性に富んだ卒業生を輩出している。

第72回

石川県金沢市にある名園・兼六園の、南方3キロの住宅地にある。男女共学だが、設立時は「女子のみ」だったので、現在でも「旧女子校」の名残がある。