榎本博明

「少しずつの積み重ねでしか自分を超えていけない」というのは、イチローが昨年の引退会見で自らの生き方について語った言葉です。これは子育てにおいてもまさしく当てはまります。『伸びる子どもは〇〇がすごい』(日経BP社)の著者である榎本博明氏は、習慣の威力はとてつもなく大きく、子ども時代にレジリエンスを身に付けることがいかに大事かを説きます。

コロナ禍の影響で、親子で過ごす時間が増えると、どうしても子どもの欠点ばかりが見えてきてしまうもの。しかし、あなたの子どもに一番影響を与えているのは、他ならない親自身なのです。『伸びる子どもは○○がすごい』(日経BP社)の著者の榎本博明氏は、今は、自分自身を見つめなおすべきと語ります。

幼少期に最も重視すべき教育は何か。『伸びる子どもは○○がすごい』(日経BP社)の著者である榎本博明氏は、人生を左右するほどのとある能力を育むことが、何よりも大事であると説きます。

新型コロナウイルスの影響により学校が休校し、家庭で過ごす子どもが増えている。こうした中、子どもの勉強不足について不安に思う親たちは多いのではないか。だが、こういう時期だからこそ、子どもと向き合う時間は貴重なもの。『伸びる子どもは○○がすごい』(日本経済新聞出版社)の著者である榎本博明氏は、早くから勉強するよりも大切なことがあると説きます。

新入社員を迎えるこの時期は、多くの社会人が世代ギャップを感じる時期でもある。ちょっとした注意や叱責で傷ついたり、翌日から会社を休む新人も少なくない。『伸びる子どもは○○がすごい』(日本経済新聞出版社)の著者である榎本博明氏は、こうした打たれ弱い社会人を生み出した一因として「ほめる教育」を挙げ、今の教育現場に警鐘を鳴らす。

第33回

人事評価への不満が多くて困っているという声を最近よく耳にする。それは若手社員だけに限らず、どの年齢層を見ても、人事評価に対する不満を口にする人が非常に多い。不満が高まっている背景には、人事評価システムが揺れ動いていることがあるが、それに加えて、自己愛に満ちた「自己認知のゆがみ」という心理学的要因も深く絡んでいる。

第32回

やたら強引な上司や先輩が多く、うっかり意見を言うと「屁理屈を言うんじゃない」と一蹴される。営業成績が伸びないので先輩に相談しても、いつもアドバイスは「気合を入れろ」。そこで体育会系組織の特徴を踏まえた適切な対処法について考えてみたい。

第31回

上司や取引先に対して、あまりにもわざとらしい持ち上げ方をする同僚に、辟易することもあるのではないか。だが、不思議なことに、そんな露骨な取り入りに乗せられて上司や取引先は上機嫌になったりする。そこにはどんな心理メカニズムが働いているのだろうか。

多くの職場で見かける偉そうな態度の社員。それが上司ならまだしも、同僚であれば、職場におけるストレスの原因にもなりかねない。こうした問題社員たちにどう対処すればいいのか。

どんな職場にもいる「人の手柄を平気で横取りする社員」。なぜ臆面もなくそんなことができるのかと疑問に思う人も多いだろう。その心理メカニズムはどうなっているのか。

心の不調に悩む人が急増している。その原因の1つは、IT化で仕事の合理化が進み、職場から「笑い」が消えたことにある。こんな話をすると、「何を言い出すのか」といぶかる人もいるかもしれない。しかし、科学的データはそれを裏づけている。ストレスに強い職場をつくるには「笑い」を増やす必要がある。

第27回

燃え尽きるというと中高年を思い浮かべる人が多いだろうが、やる気に満ち溢れた若手が、突然燃え尽きたかのような意欲低下を示し、それが早期離職につながることもある。なぜ「生きる意味」を見失う若者が後を絶たないのか。

第26回

これまで頼りにしていたベテラン社員が突然やる気をなくしてしまい、困惑する経営者も少なくない。そのような人の心の中では、いったい、何が起こっているのかについて考えてみたい。

第25回

かんぽ生命の不適切な保険販売問題で、保険の乗り換え時に顧客が不利益を被る事例が多数見つかり、話題になっている。そこには、「過剰なノルマ」で締めつけられ、契約者を騙してでも販売をしなければならない局員の苦悩が滲み出ている。このような事態に陥るのを防ぐには、どうすればよいのだろうか。

第24回

「細かく指示しないと部下が動かなくて困っている」といったように、部下に対する上司の不満はよく耳にすることだろう。特に職場の雰囲気が悪いケースでは、実は部下も上司に対して不満があり、上司と部下のちょっとしたすれ違いで人間関係がこじれていることが少なくない。では職場の雰囲気を改善するには、どうすればいいのだろうか。

第23回

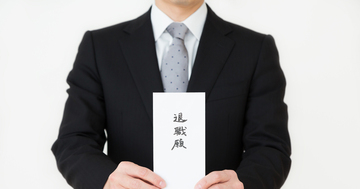

入社3年以内に退職していくことを「早期離職」と呼んでいるが、皆さんの職場でも早ければわずか数ヵ月で職場に見切りをつける新人がいることだろう。前回は「やりたい仕事病」のケースを取り上げた。今回はそれとは異なるケースを紹介しよう。

第22回

新人が現場に配属されてしばらくすると、様々なトラブルが続出する。その典型の1つが、やりたいことと現実の業務とのギャップへの不満だ。人手不足といわれる中、せっかく採用した新人がすぐに辞めてしまうのは企業にとって大きな痛手だ。同じ失敗を繰り返さないようにするにはどうしたらいいだろうか?

第21回

新人の対応に頭を悩ます管理職や経営者が非常に多くなっている。そこで今回は、よくありがちなケースについてみていきたい。

第20回

最近の若手を見ていると、遠慮なく「できるアピール」する者が目立つ。上司は彼らの発言を真に受けて仕事を任せてみると痛い目に遭ったり、あるいは仕事のリスクを回避するため彼らの主張を聞き入れないものの、拗ねられても困るため、その扱いに悩んだりしているといった話を多くの職場で耳にする。皆さんの職場でもそんなことはないだろうか。

第19回

部下からパワハラや過重労働とみなされることを恐れ、横暴と思われないように表面上の言葉づかいばかりを気にしすぎるあまり、実は部下のヤル気を削いでしまう。そんな話が少なくない。皆さんの職場でも、部下たちはヤル気をなくし、活力の乏しい沈滞ムードに陥っていないだろうか?