真壁昭夫

1ドル151円台後半まで「円安」進行、反転に向け日銀の政策修正の他に注目なのは?

円安の進行が止まらない。賃金は実質ベースでは増えておらず、円安による国内の物価押し上げという負の影響は深刻だ。為替レートには政策金利が大きく影響するが、日銀は早ければ12月にもマイナス金利政策の解除を検討する可能性がある。一方、日本経済の実力を高めるテーマとして、半導体分野で大型投資プロジェクトが進行している。これがうまくいけばわが国経済にも光明が差し込み、円の実力=購買力も高まって円安に歯止めをかけられるだろう。

日本で待望の「賃金アップ&デフレ脱却」が実現しつつあるのに喜べない理由

最近の物価上昇、賃金上昇のいずれも、わが国の経済の実力=潜在成長率が高まり、需要が拡大してモノやサービスの価格が上昇したわけではない。デフレ脱却の兆しがあり、賃金も上昇したことは確かだが、それを単純に喜ぶことはできない。円安と資源や食料価格の上昇はいつまで続くのか。日本経済の「実力」向上に必要な条件とは?

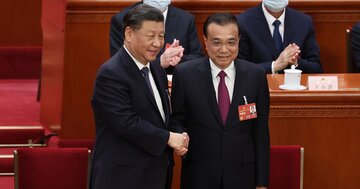

中国の不動産バブル崩壊が深刻化、李克強氏の急逝が中国経済にトドメを刺す理由

中国の改革派の中心的立場にあった李克強前首相が急逝した。折しも不動産開発大手・碧桂園の米ドル建て社債が債務不履行になったばかり。6月末時点で同社の負債総額は1兆3642億元(約28兆円)であることを踏まえると、習近平政権のバブル崩壊への対応は後手に回ったといわざるを得ない。中国経済は今後どうなるのか。

「宅配できない」が深刻化…岸田政権“物流革新緊急パッケージ”に足りない政策とは?

2024年4月からの時間外労働の規制をきっかけに、時間通りの配送困難だけでなく、人手不足や、賃上げの必要性など、物流業界の課題は深刻化する。岸田政権は『物流革新緊急パッケージ』を打ち出したが、政府の対策はさらなる強化が求められる。

ジャニーズ問題で浮き彫り、「韓国にあって日本にない」仕組みとは?

ジャニーズ問題でつまびらかになった、日本のエンターテインメント業界のあしき構造。有力な芸能事務所の影響力が強大化したのは、なぜだろうか。背景を探ると、ある協定の存在にたどり着いた。一方、Kポップの成長が目覚ましい韓国でも、芸能人と事務所との不公平な関係の是正に向けた取り組みが進んでいる。

半導体工場が建設ラッシュ!日本経済の復活へ千載一遇のチャンスをつかめ

岸田政権は国内での投資拡大や、重要物資である半導体の工場立地を後押ししようと規制緩和を検討している。10月末に発表される予定の新経済対策にも盛り込まれるようだ。米欧各国は、台湾や韓国に偏在する半導体の生産拠点を、自国回帰させている。日本もこの波に乗り遅れるわけにはいかない。

ジブリが日テレ傘下に、職人集団は経済合理性とアートの「矛盾」を超えられる?

スタジオジブリが、日テレの傘下に入る。ジブリの最新作『君たちはどう生きるか』は7年もの歳月をかけて完成させたという。今後の注目点は、ジブリが今までと同じような作品を生み出し続けられるかに尽きるだろう。日テレとジブリは、職人集団と経済合理性が求められる組織という、ある種の矛盾にぶち当たる。

賃上げ「4%超えたい」経団連会長が表明、給料を上げられない会社は淘汰必至に

日本銀行は9月22日、金融緩和策の継続を決めた。植田和男総裁は政策を変更する際の判断材料として、「賃金の上昇が最も重要だ」と説明。一方、経団連の十倉雅和会長は、2024年春闘について「ぜひ4%を超えたい」と表明している。私たちの給料は上がるのだろうか?

中国「一帯一路」からイタリアが離脱?求心力低下で高まる台湾有事のリスク

中国経済が不動産バブルの崩壊やデフレの進行で低迷し、「一帯一路」構想への懸念が高まっている。9月9日、イタリアのメローニ首相は、中国に「一帯一路を離脱する意向を伝えた」と報じられた。今後そうした国は増えるかもしれない。中国政府にとって国際社会における求心力の低下は一大事であり、習近平政権は国民の目を台湾併合へ向ける可能性も懸念される。日米欧は、インド太平洋への艦船派遣などに加え、AI(人工知能)など成長分野で連携を強化すべきだ。経済安全保障に関わるデータが中国に流出しないよう、規制や制裁を強化する動きにも注目したい。

金価格が「1g=1万円」突破で最高値を更新!世界的な価格上昇はいつまで続く?

金(ゴールド)の国内小売価格(税込み)が1グラム1万円の最高値を更新した。円安・ドル高が進行し、円建ての国内金価格が上昇していることが背景にある。そもそも、この3年ほど、米NY市場で取引される金の先物価格は上昇してきた。半導体分野での米中対立や、主要国での財政出動、地政学リスクの高まりなど複合的な要素によって世界的にインフレが進み、その影響を受けた格好だ。しかし足元では徐々に変化の兆しが見られる。金の価格に下押し圧力がかかりやすくなるのはいつ、どんな場合だろう?

中国が臭いものにフタ?若年失業率の公表「突然中止」で中国経済不信が止まらない

人民元の下落が止まらない。一部では「年末までにさらに下落し、歴史的安値になる」との観測も。中国人民銀行は、為替介入などで対策しているものの、今のところ目立った効果はない。8月、共産党政権は推計方法の改善を理由に、若年層の失業率の公表を一時中止したが、「公表できないほど中国経済は悪化している」との見方が広まった。中国経済の構造問題を、世界の投資家はシビアに見ている。

中国が株・債券・通貨のトリプル安!「売るから下がる、下がるから売る」負の連鎖

中国の不動産開発大手・恒大集団の2023年1~6月期決算が330億元(約6600億円)の最終赤字となった。恒大集団に加えて同業の碧桂園の経営悪化も深刻だ。さらに重要なのは中国でデフレ圧力が強いこと。不動産市況の悪化が、雇用や所得にも響いている。中国は株・債券・通貨のトリプル安に直面し「売るから下がる、下がるから売る」という負の連鎖が止まらなくなっている。

中国発、世界同時不況のリスクも…恒大集団に続き最大手「碧桂園」もデフォルト危機の深刻事態

経営再建中の中国不動産大手、恒大集団が米連邦破産法第15条の適用を申請した。実は、恒大集団に続き、同社よりさらに規模の大きな碧桂園に債務不履行のリスクが高くなっている。ドミノ倒しのようにデベロッパーのデフォルトが起きると、不動産バブルははじけ、デフレ気味の中国経済はさらに冷え込む。そして、中国を震源地に、世界の経済と金融市場が不安定化する可能性は否定できない。

米国債「格下げ」は想定内でも、警戒すべき投資家の“世界的な思考変化”とは?

信用格付けサービス3位のフィッチによる米国債格下げは、想定の範囲だった。今回の格下げは、短期的にみると、日本株が下落するきっかけになったことは否めない。ただ、中長期的にみると、米国債の格下げが日本株の下落につながるかは不透明だ。むしろ、フィッチの判断は、投資家が主要国の物価や財政問題などを背景とする金利上昇のリスクを再確認・再評価するきっかけになった。

韓国サムスン電子が営業利益95%減、日米欧の半導体「自国生産」回帰に取り残される恐れ

韓国サムスン電子の業績が悪化している。半導体事業は赤字が続き、スマートフォンやパソコン、デジタル家電でも収益減少、ディスプレー事業も振るわない。半導体産業の構造変化が加速度的に進む中、わが国をはじめ欧米では半導体の自国生産誘致に総力を挙げている。サムスン電子が変化に対応しなければ、韓国経済の不透明感は高まる。

ロシアを追い込んだ「ルーブル安」再来、大幅利上げは“背水の陣”

6月、ロシアの消費者物価指数(CPI)上昇率は3%を上回った。戦闘における「ロシア劣勢」との報道、民間軍事会社ワグネルの武装蜂起などをきっかけに、ルーブルが下落する場面も増えた。ロシア中央銀行は、自国通貨の下落によって輸入物価はさらに上昇し、インフレ懸念が高まる展開を懸念し、7月21日、予想外の大幅利上げに踏み切った。

ユニクロ・GUが「賃上げ成功モデル」に、ファストリ“最高益予想”の衝撃

ユニクロやGUを展開するファーストリテイリングの業績が好調だ。同社は世界水準で賃金を引き上げ、今後10年で売上高10兆円を目指すという。そうした姿勢は日本経済を鼓舞すると同時に、多くの日本企業に、「給料を引き上げることができなければ存続すら難しくなる」との危機感を与えるはずだ。

セブン&アイ・ホールディングスが揺れている。そごう・西武百貨店の売却問題では、そごう・西武の労働組合が、スト権の確立に向けて動き始めた。スーパー事業では、イトーヨーカ堂とヨークの再編が進行中。それもこれも、「モノ言う株主」とも呼ばれるアクティビスト・ファンドとの対立が発端だ。過去の成功体験に縛られて変革が遅れている日本企業にとって、セブン&アイの危機は、決して対岸の火事ではない。

最近は、中国経済を見限る投資家も増えているようだ。米ドルに対する人民元の下落は明らか。株式市場も、上海、深セン、香港ともに弱含み傾向だ。そうした状況下、中国株を売り、その資金を日本株に振り向ける海外投資家が増えている。背景にある中国経済のメカニズムを振り返るとともに、米国の金融政策が中国経済を下押しする可能性についても考察する。

半導体の新盟主である台湾TSMCは、生産拠点を急ぎ日米欧へと分散している。一方、かつての盟主・米インテルが巻き返しを狙い始めた。6月21日、ファウンドリを事実上切り離すと発表。また、韓国サムスン電子もファウンドリの強化に取り組んでいる。半導体の地殻変動は、日本にとっても重要なチャンス。この機会を逃してはならない。