真壁昭夫

一部では、「2029年に中国のGDPが米国を上回る」との予想があったが、足元の経済状況を考えると、実現の可能性はかなり低下しているとみられる。それは、毛沢東の時代から現在の習近平国家主席まで共産党の政策と経済の動向を振り返れば明らかだ。

「従来の労働慣行のまま、成長性を維持することは難しい」――。こう気づいた企業から動き始めている。一例として、板金加工機世界大手のアマダは、2025年の給与水準を現行から15%引き上げる。高い専門性を持つ優秀な人材を確保するために、競争力ある賃金を提示しなければならないとの危機感は強いといえる。

三菱商事の2023年3月期連結決算は、初めて純利益が1兆円を超えた。実は海外には、日本の総合商社に相当する企業の形態は見当たらない。「ラーメンから航空機まで」と称されるように総合商社の事業領域は幅広く、資源や穀物を輸入に頼る日本ならではのビジネスモデルだ。一方で株価には割安感があり、著名投資家のウォーレン・バフェット氏が三菱商事など総合商社株を買い増してもいる。

ソニーの収益力アップが顕著だ。2023年3月期決算は売上高が過去最高の11兆円を超えた。快進撃の勝因は、直近10年間でリストラを断行し、世界トップシェアを誇る画像処理半導体(イメージセンサ)の研究開発や製造に集中したからだ。対してパナソニックやシャープ、東芝は構造改革の遅れが業績にも響いている。ソニーは今後3年間で半導体分野での設備投資が1兆円を超える見通し。「ウォークマン」で世界を変えた往年のソニーの真の実力が戻ってきたようだ。

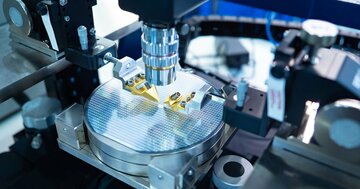

世界の半導体メーカーの業績が悪化している。不足感から一転、利上げの長期化や景気後退への懸念もあり、半導体市況の「谷」は深まるだろう。ただ、中長期的には「戦略物資としての半導体」の重要性は増すはずだ。目先の市況悪化に耐えつつ設備投資を積み増し新しい製造技術を確立できるかが、メーカーの優勝劣敗を分ける。次世代ロジック半導体の製造を目指すラピダスの行方やいかに。

2023年度、主要企業の中途採用の比率が過去最高の37.6%まで高まった。背景には、新卒一括採用と年功序列型評価、終身雇用といった硬直的な雇用慣行が限界を迎えていることがある。人口減少で技術やノウハウを次世代に継承することが難しくなっているのに加え、人手不足に拍車がかかっている業種もある。中途採用の増加で従来の雇用慣行が打破されることは、中長期的には良い影響を与える。23年の春闘で賃上げを表明する企業が増えた背景にも、個人のチャレンジやその成果をより高く評価し、新しい需要創出を加速させる狙いがあるはずだ。

国家公務員の「週休3日制」が検討されている。人手不足が深刻化する中、優秀な人材を確保するには、働き方改革が急務となっている。人材獲得競争が熾烈化する一方、働き方改革を実行する体力のない中小企業や自治体などは、状況の厳しさは増すだろう。人材を確保できる事業者や機関と、できない組織の栄枯盛衰が鮮明になりそうだ。

最近、資金運用に行き詰まる投資ファンドが増えている。コロナ禍を経た「働き方の変化」で、オフィスビルの空室率が上昇していることが関係している。加えて金利が一時上昇したこともあり、商業用不動産の価値下落によって顧客への資金返還が難しくなるファンドが出ているのだ。金融専門家の中には、次の危機の震源地として「商業用不動産などに投資するファンド」への警戒を強めている向きがある。

4月1日、給与の「デジタル払い」が解禁された。が、その認知度は、国民の間で高まっていない。金融庁によると、3月15日時点で「PayPay」(ソフトバンク系)、「楽天ペイ」(楽天系)、「d払い」(NTT系)など84業者が登録されている。わが国の一般庶民や企業は、世界的に進むデジタル化に対する関心が低いといえるかもしれない。

東芝が日本産業パートナーズ(JIP)などの買収を受け入れる見込みだが、再建はこれからが本番だ。リストラの強化などいばらの道が続くことになるだろう。東芝経営陣に求められるのは、明確な成長戦略を示すこと、利害調整を円滑に進めることに他ならない。経済や安全保障の面で、東芝の重要性は一段と高まっている。東芝は産業界、社会の負託を受けている認識を持ち、構造改革を加速するべきだ。

韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)政権による対日政策の変化は、日本にとって経済、安全保障など多くの面で重要なチャンスだ。ただ、これですぐに日韓関係の諸問題が、全て解決すると考えるのは早計だろう。安倍晋三政権以降の冷静かつ毅然とした姿勢を堅持し、“最終的かつ不可逆的”な解決を約した日韓請求権協定など過去の国家間合意の順守を韓国に求めるべきだ。その上で、尹政権の取り組みと、それに対する世論の反応を確認し、経済や安全保障面での関係強化を目指すことを念頭に置いた方がよい。

米国の中堅銀行の破綻が立て続けに3件発生したことは、超低金利をベースに続いてきたマネーゲームの終焉を象徴する出来事といえる。今回の調整局面で、過去と根本的に異なるのは、インフレ圧力が強いことだ。今後、米FRBをはじめとする中央銀行は、三つの課題を克服する必要がある。これは、かなり難しいかじ取りを余儀なくされる。わが国の日本銀行は慎重かつ段階的に、金融政策の追加修正を進める公算が高い。

世界のIT産業ではAI分野に関心がシフトしている。言語型AIなどと呼ばれる「チャットGPT」を用いてマイクロソフトは検索市場のシェアを、王者・グーグルから奪取しようとしている。AIが果たす役割は日常生活から企業の事業運営、社会インフラなどの管理、さらには防衛(安全保障)まで増えている。米国は中国が台頭する状況に懸念を強め、さまざまな対策を講じている。米中対立のはざまで揺れるAI業界の成長性をどのように見極めればいいのだろうか。

韓国の少子化が深刻だ。2022年の出生率が0.78と発表された後は、ウォン安と韓国株安も進んだ。1970年時点では4.53もあった韓国の出生率は、なぜ急速に低下しているのか。その経緯をひもとくと、韓国経済の課題や社会不安の火種も理解できそうだ。

ソフトバンクグループ(SBG)の業績が不安定だ。2022年7~9月期はアリババ株を一部売却し3兆円の最終黒字を確保したものの、10~12月期は7834億円の最終赤字に陥った。これまでは孫正義会長兼社長の「眼力」に基づき、投資で利益を得てきた。それは見方を変えればハイリスク型の資金運用でもあり、業績は世界経済の環境変化に影響されやすい。SBGはどのように業績を立て直すのか。

政府は2月14日、4月で任期満了となる日本銀行の黒田東彦総裁の後任に、経済学者で元日銀審議委員の植田和男氏を充てる人事案を国会に提示した。そもそも、日本の金融政策はどうして行き詰まったのか。日銀の金融政策の「あるべき姿」とは?植田新総裁下で想定される金融政策の「修正プロセス」をひもといていく。

韓国の半導体メーカー・SKハイニックスの業績が、サムスン電子に続いて急速に悪化している。対照的に、米国ではアナログ半導体メーカーの業績は底堅い。この違いは何か。世界の半導体競争の最新事情を解説する。

半導体製造装置の対中輸出規制は、日本にどんな影響を及ぼすのか。今後、わが国の半導体製造装置メーカーに求められるのは、他国の企業に先駆けて、新しい製造技術を創出することだ。その成否は、わが国経済の展開に大きな影響を及ぼすだろう。

中国の株価が上昇している。先行きを楽観する投資家が増え、人民元は対ドルで上昇した。他方、原油、銅、鉄鉱石など資源価格の上昇は、資源国の通貨の為替レートにも影響している。中国の政策が「締め付け」から「緩和」に向かい短期的に中国の個人消費、生産、物流が増える可能性もある。ただ、現時点で、中国経済が本格的に持ち直すと論じるのは早計だ。例えば、規制緩和にもかかわらず、不動産市況の悪化に歯止めがかからない。2022年の不動産投資は前年比10.0%減少した。1999年以来で初の減少だ。

中国の実体経済は厳しい状況に直面している。コロナ禍の発生は、共産党政権主導で産業を育てIT分野などで雇用を生み出す経済運営を行き詰まらせた。生産年齢人口の減少や、不動産バブル崩壊も重なった。2023年の労働市場には過去最多となる1158万人の大学卒業者が供給されると予想されているが、16~24歳の若年層を中心に、中国の雇用環境はデータ(22年11月で16~24歳の調査失業率は17.1%)が示す以上に厳しいと考えられる。