山口 博

自分の判断を押し通すか、メンバーの判断に乗るか……。トップダウンとボトムアップの境界の見極めに迷うリーダーは少なくない。千差万別の状況に合わせてその都度判断しようとしても難しい。その場で的確に見極めて、簡単に発揮できるようになるスキルがある。

チームメンバーの状況を把握し、一人一人のモチベーションと成果の向上につなげるため、1on1ミーティング(部下と上司が1対1で定期的に行う個人面談)を取り入れている企業は多い。しかし、1on1で会話がはずまない、時間の無駄と感じる…といった懸念の声が後を絶たない。1on1を形骸化させずに、メンバーの意欲を高め、成長を促すためには「話法」が肝心だ。

テレワークが当たり前の状況になる中、コミュニケーションの質やエンゲージメントの低下を嘆く声が高まっている。だが、リーダーはこの状況に課題を感じていても、部下やチームメンバーには危機感が伝わっていない可能性がある。コミュニケーションの問題は印象論で語られがちで、客観的に課題感が共有されづらいのだ。リーダーはこの問題をどう解決すべきなのだろうか。

環境の変化に直面して、ああしろ、こうしろと声を掛けるが、空回りしてしまうケースは実に多い。一方で、革新を進めている組織もある。掛け声だけの部長と、革新を実現する部長の違いはどんなところにあるのだろうか。

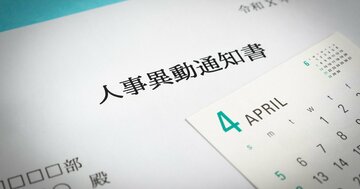

4月に新年度を迎え、四半期が経過した会社も少なくない。この時期は、人事異動や中途入社など転入者のパフォーマンスのバラツキが顕著になる頃ともいえる。こうしたとき、成果の高低の原因を本人の能力に求めがちだ。しかし、リーダーが発揮するスキル一つが、転入者、ひいてはチーム全体の成果を大きく変える。

コロナ禍でリモート会議が定着する中で、リモートだと参加者の反応をつかみづらいという問題が顕在化してきた。だが、リモートだから参加者を巻き込めないと諦める必要はない。実は間違った定説が、リモート会議の有効性を著しく損なっている。

質問したり意見を求めたりしても、若手メンバーから返答や発言がないという状況が散見される。躍起になって発言するように迫れば、若手はますます萎縮する。どうすれば若手に積極的に発言してもらえるのか、悩んでいるリーダーは少なくない。

優秀な人ばかりを集めて組織を構築したにもかかわらず、組織の成果が上がらない、組織の結束が高まらないという問題がある。この問題を解決するカギは、モチベーションファクターの分散度にある。

どのような組織にも、不平や不満は発生する。不平や不満が高じる前に、対処することが肝心だ。不平や不満の兆しとなる、小さな違和感を的確に捉えて、早い段階で解消しておく必要がある。

部下が一般社員である課長から、部下が管理職である部長になると、スキルを発揮する方法が大きく異なる。部長になったら、どんなスキルが求められるのだろうか。

![部長必見!10分で身に付く「管理職の部下」を扱うコツ[見逃し配信]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/a/360wm/img_ba3e929ec15a0261bf29b794bbb69b75209427.jpg)

部下が一般社員である課長から、部下が管理職である部長になると、スキルを発揮する方法が大きく異なる。部長になったら、どんなスキルが求められるのだろうか。

ビジネスの日常での会話のすれ違いの蓄積は、相互の信頼を損ない、深刻な問題を発生させる。このすれ違いを防止することに高い効果のあるのが、7つの返答話法だ。誰でも10分程度の訓練で発揮できるようになる。

年度の始めは、新しい業務に、新しいメンバーと取り組むことが最も多い時期だ。思い通りに業務が進捗せず、中には失敗するケースも出てくる。そんなときに、上司は部下にどのように声をかければよいのか。

知識や経験は十分なのに、異動先部門との相性が合わないという問題が後を絶たない。相性不一致の問題はなぜ起こるのか。また、どうすれば解消できるのだろうか。

途中で議論が紛糾し、いつまでたっても何も決まらず時間切れ…そんな会議を経験したことがある人も少なくないだろう。一方で、発言が出ないまま会議が終わり、皆賛成しているのかと思いきや、実は誰も何も納得しておらず、会議で決まったことが一向に実行されない“見せかけの合意”も多発している。こうした状況を解消するにはどうすればよいのか。

楽天の田中将大投手が、練習後に他の選手とともにトンボでグラウンド整備をした。大投手が自ら行うことなのか否か、意見が分かれている。この「自分で担うか、部下に任せるか」という問題は、ビジネスの場面でもよく見られる。どう解決すべきなのか。

「搾取」か「夢の実現」か?菅野投手の移籍断念から企業の人材価値を考える

プロ野球の菅野智之投手のメジャーリーグ移籍断念に対して、「夢を実現しようとするのであれば待遇は二の次である」という見解がはびこっています。これは危険な思想だと言わざるを得ません。夢の実現という名のもとに労働者を搾取する考え方と同質の問題だからです。

「コロナが怖くて休場」を認めず、相撲協会の理屈は企業でも通用するか

大相撲序二段の琴貫鐵が日本相撲協会から「コロナが怖いで休場は無理だ」と言われ、「出るか辞めるか」を迫られ引退した。一力士が声を上げたことには意味がある。企業や団体における感染防止対策に懸念があれば声を上げることが大事だ。

上司と部下の「話がかみ合わない問題」を解決する単純明快な方法

相手と話がかみ合わない頻度と程度が高まっている。話がかみ合わない理由は、相性の悪さだと諦めている人もいるが、諦める必要はない。相手の好む説明手法を使うことで、話をかみ合わせることが相当程度実現できる。

「カメラもマイクも常時オフ」のリモート会議が組織をダメにする理由

前回の記事で、メンバーに意見を求めても、「特にありません」と返ってくるだけだったり、誰も何も返答せずに沈黙が続いたりするような、“無反応症候群”がはびこっている状況の問題点について指摘した。私にはこの元凶は、顔見せしないリモート会議にあると思えてならない。