塚崎公義

新型肺炎が日本経済に与える影響には「生産の減少」「国内需要の減少」「中国経済の落ち込み」という3つの経路が考えられる。これらから、景気の後退は免れないだろうが、その先の日本経済はどれだけ悪化する可能性があるのか。

新型肺炎が急拡大し続けている。死者数を患者数で割った値が低いことから「致死率が低い」と言っている人がいるが、そもそも計算方法に問題がある可能性も考えられる。

新型肺炎の影響で品薄になっているマスクを大量に購入して、大手フリマサイトやネットオークションにおいて高値で転売するケースが相次いでいる。これは不愉快な行為であるが、残念ながら禁止できない事情がある。

消費増税から早くも4カ月がたとうとしている。買い物のたびに負担を感じる毎日だが、なぜ増税というと政治家の頭には消費税ばかりが浮かぶのか。筆者は、仮に次の増税が行われるなら、消費税ではなく、他の税を選ぶべきだ。

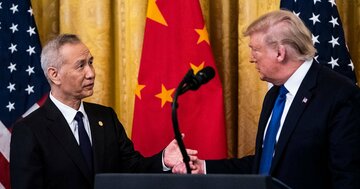

米中貿易協議は第1段階の合意に達した 。合意内容を見る限り、米国の圧勝である。今後、中国が協議において主導権を握れる可能性はあるのか。

米国とイランの対立は、とりあえず一触即発の状態から脱したものの、中東のリスクは引き続き大きい。これを機に、日本は原油の輸入元の多角化を図るべきであるが、一筋縄ではいかない事情がありそうだ。

後期高齢者の医療費について、自己負担比率を原則1割から原則2割に引き上げる方向で検討されている。批判も相次いでいるが、それは財政上やむを得ないことであり、むしろ医師不足の現状を緩和する可能性もある。

老後資金が足りないと自覚すると、投資によって増やそうとする人が多い。しかし、本当に老後資金が足りないなら、投資の前に生活を見直すことが重要である。年始の今こそ、無駄遣いをしていないか、改めて確認してみたい。

2019年もいよいよ終わりに近づいてきた。まもなく迎える2020年の景気は今年に引き続いて「薄曇り」であろう。しかし、油断はできない。米国や中国の混乱に要注意である。

来年4月、賃金や手当、福利厚生すべてについて、正社員と非正規社員の格差を埋めようとする同一労働同一賃金関係2法が施行される。これに伴って正社員の手当を削減するのは良いが、それを実質賃下げで終わらせるのでは本末転倒だ。

邦銀最大手の三菱UFJ銀行は、不稼働の預金口座から手数料を取る方向で検討しているようである 。今後、他の金融機関も追随する可能性があるが、口座管理費にまで手を付けるほど銀行を追い込んだ背景にはどんな事情があるのか。

地震や水害などの災難を未然に防ぐのは何よりも大切なことだ。しかし、それに尽力した人は残念ながら感謝されない場合が多い。人々を災難から救出した人が感謝されるのと同様に、事前に防いだ人も感謝されるべきなのになぜだろうか。

インフルエンザの流行期が近づき、予防接種を受ける人が増え始める季節である。ところが、予防接種の費用を惜しんで受けない人も多いようだ。それならば、流行を防ぐためにも国が費用を負担すべきであろう。

マイナス金利の深掘りが設備投資を誘発せず、銀行の苦悩を深めるのであれば、なぜ日銀は深掘りを検討するのであろうか。それは、「偽薬(プラシーボ)効果」を狙ったものだと筆者は考えている。

消費増税は、駆け込み需要と反動減という好ましくない景気変動をもたらすが、今回はそれがコントロールされている模様である。その背景には、どういった要因があるのだろうか。そして、今後もこの状況は続いていくのだろうか。

中国が「デジタル人民元」を発行する可能性を示唆している。そうなれば世界で初めてデジタル通貨を発行する国となり、ドルの圧倒的な優位が揺らいで、世界的な覇権争いに大きな影響を及ぼす可能性がある。

老後資金というと、投資で増やすことを考える人が多い。しかし、まずは定年後もできるだけ長く働いて稼ぐことが重要である。さらに、サラリーマン家庭の主婦も可能な範囲で働くことが老後資金の充実につながる。

国家公務員(官僚)の長時間労働が深刻な問題になっている。そこで、その解決策として国会審議をインターネットで行うことを提案したい。これによって官僚の残業が減るだけでなく、そのほかにも得られるメリットが大きいからだ。

働くと年金が減る「在職老齢年金」という制度の適用範囲を縮小することが検討されているようだ。しかし、「人生100年時代」に高齢者の労働意欲を本当に高めるためには、適用範囲の縮小ではなく、制度自体を廃止すべきである。

総務省は、NTT東日本・西日本に課している「全国どこでも固定電話サービス」の義務を緩和する方針のようだ。技術進歩の観点、コストの適正負担の観点、労働力不足時代の要請という観点から、これを大いに歓迎したい。