野口悠紀雄

日銀は9月金融政策決定会合で「トランプ関税の不確実性」を理由に5会合連続で政策金利を据え置いたが、本来、トランプ関税への対応は金融政策の守備範囲ではなく、利上げ見送りの根拠として説得力に欠ける。現在の実質金利はマイナスの可能性が高く、非効率や投機的な経済活動を支えていることを考えると利上げ見送りは疑問だ。

ゆうちょ銀行は「トークン化預金」の取り扱いを2026年度に開始すると発表した。預金とひも付けたデジタル通貨として、個人や法人がデジタル証券の購入などの資産の取引に活用できるという。だが、いずれはスマートコントラクトと連携することでさまざまな取引と決済が即座にかつ自動的に実行される新しい経済活動を支える可能性がある。

10年国債の利回りが1.64%まで上昇し約17年ぶりの高水準だ。日本銀行はどう対応すべきか。長期金利は、日銀の政策金利に連動し将来の経済、物価や国債需給の予想から市場で決まってきた。財政悪化の状況が将来、大きく変わりそうにないなかで日銀が逆に長期金利を勘案し政策金利を引き上げる必要があるのか、新たな課題だ。

フィンテック企業のJPYCが「資金移動業」者として登録されデジタル通貨であるステーブルコインが日本でも発行される見通しだ。ビットコインは投機資産になってしまったが、法定通貨と連動するので価値が安定しマイクロペイメント(少額決済)なども可能だ。本格普及すれば銀行の送金・決済システムにも影響は大きい。

日銀は基調的な物価上昇を重視して政策金利を据え置いているが、基調的な物価の動向を判断する期待インフレ率を測定する指標、「BEI」は政策金利を低く抑えれば低くなる。したがって「BEIが低いから政策金利を上げない」とするなら、いつになっても利上げはできない。今の日銀はこの袋小路の状況に入り込んでいる可能性がある。

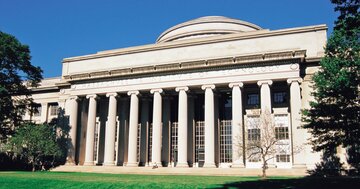

将来の国力決める「AI教育・研究」上位100大学に日本は1校だけ、製造業大国の転換遅れる

AIの発展が目覚ましいが、将来における国の経済力などの国力は現在のAI教育・研究活動の充実度によって大きく影響される。この分野での大学の世界ランキングを見ると、米国や英国の大学が上位を占め日本やヨーロッパ大陸諸国は皆無に近い。製造業大国のAI教育・研究の立ち遅れが目立つ。

ボーナス支給月でもあった6月も実質賃金は前年比マイナスとなり、6カ月連続の下落だ。家計調査のデータには、インフレ進行で実収入が減り消費が落ち込んでいる過程が明確に表れている。物価と賃金が上がれば経済が活性化すると日本銀行が言ってきたこととは逆になっている。

春闘は2年連続の高賃上げだが、実際の賃上げ率は企業規模や分野、正規・非正規などによって大きな差がある。電気・ガス業や金融業の大企業など、もともと賃金が高いセクターでの賃金上昇率が高い一方で、中小企業やサービス業は人手不足でも賃上げ率が低い。格差の原因として価格転嫁力の違いが大きいと考えられる。

日米関税交渉が合意に達したが、その具体的な内容には不明な点が多い。とりわけ日本が約束したという「80兆円の対米投資」は、義務付けられたものなのか、投資決定主体や何年間で達成するのかなど肝心な点は曖昧だ。へたをすれば日本の産業空洞化も招きかねず、政府は合意の内容を詳しく国民に説明する責任がある。

備蓄米売却に随意契約が導入されるなか、コメの平均店頭価格は9週連続で値下がりとなったが、消費者物価上昇率は7カ月連続で3%を超える高騰が続いている。備蓄米売却も抜本的な対応とはいえず、物価高騰へのまともな対応がされないのはインフレが社会的強者には有利に働くからだ。

参院選では物価高対策で与野党が給付金や消費税減税などを公約に掲げるが物価上昇の原因に目を向けたものではなく的外れだ。日本はいま、生産性上昇を超える賃上げと価格転嫁のために物価と賃金の「悪循環」に陥りつつある。それにもかかわらず政治はこの問題に背を向けている。

自動車への関税賦課に対し日本の自動車メーカーは関税をほぼ全額負担してアメリカでの販売価格を不変に保つ政策を採ったことで販売台数の減少は抑えられたが、付加価値は1割ほど減少し、賃金や利益を1割程度減らすことになる。トランプ高率関税“恒久化”の下でこの価格戦略は練り直しが必要だ。

トランプ米大統領は、iPhoneの生産をアメリカに移せと主張しているが、これは全く誤った考えだ。iPhoneや台湾企業の受託生産が付加価値の大半を占めるが、現在の国際収支統計はこうしたファブレス製造などの先端的な経済活動の実態を適切に反映せず、アメリカの経常収支赤字を過大に表示している。

“トランプ革命”はアメリカ建国の理念である制度的自由と三権分立を破壊する「反アメリカ革命」だ。「プアホワイト」の怨嗟に政治的基礎を置くトランプ政権の「アメリカ第一」は、制度の創設ではなく破壊を志向し、民主的制度の軽視や法の支配、大学の自由の否定は世界をけん引してきたアメリカの「ソフトパワー」の喪失を意味する。

40年国債利回りが3.1%になるなど、日本の長期国債金利の高騰が目立つ。生命保険のALM(資産負債総合管理)戦略見直しや財政リスクの高まりなどが原因として挙げられ、インフレ期待の変化の可能性もあるが、今の高騰との直接の関係は不明だ。だが、財政・金融政策の持続可能性を問う注視すべき問題であることは間違いない。

ゲーム理論で「囚人のジレンマ」という個々の利益と集団による協力の利益が対立する状況がある。日本がトランプ関税の見直しを日本企業の対米巨額投資増額をカードに進める戦略は、他国に抜け駆けて一時的な利益を得られるが、他国と連携協調して米国に対抗し高関税政策をやめさせるという、重要な利益を失うことにもなる。

日本製鉄によるUSスチールの買収構想は肝心の「子会社化」がなお曖昧だが、トランプ大統領が鉄鋼関税の50%引き上げを表明、問題視されてきた日鉄側の巨額投資などへの疑問が氷解した感じだ。だが関税の2倍引き上げで国外の鉄鋼製品は事実上、締め出されることになり、この措置は世界の強い反発を招くだろう。

4月の消費者物価上昇率は5カ月連続で3%を超え、先進国で物価高騰問題が最も深刻だ。スタグフレーションに陥っているにもかかわらず、政府・日銀は「物価と賃金の好循環」と肯定的に捉えている。抜本的な物価対策が必要だが、賃上げの恩恵を得られない家計の利害や声をくんで政策に反映する政治集団が不在だ。

トランプ大統領は「アメリカの対外赤字はアメリカの損失」との認識で、関税引き上げによって輸入を減らし貿易赤字を減らそうとしている。しかし、これまでアメリカは経常収支赤字を続けることによって豊かな生活を実現してきた。アメリカの制度に対する世界全体の信頼があったからだが、トランプ氏はそれを壊そうとしている。

トランプ大統領は、関税引き上げによる税収を財源にして所得税を減税するとしている。しかし、関税を負担するのは主としてアメリカ国民なので、アメリカが豊かになるわけではない。格差の拡大や経済全体の生産性も低下するなど、なんのプラスにもならない。