真壁昭夫

インテルは自前で設計・開発し、微細化(ロジック半導体などの回路線幅を小さくする製造技術)を進めて最新の生産体制を整える、「垂直統合」のビジネスモデルを急ピッチで見直している。その姿勢に、わが国企業が学ぶべき点は多い。詳細は後述するが、過去の成功体験を捨て、大胆な事業運営体制の変革に挑んでいるのだ。

日産自動車が11月末、今後5年間で2兆円を投資し、電気自動車(EV)の開発を加速させる戦略を発表した。背景にはカルロス・ゴーン氏がトップだった時代の「負の影響」を払拭(ふっしょく)し、EV開発によって次のステージで巻き返しを図る意図があるだろう。ただ、5年で2兆円の投資規模は、十分とはいえないかもしれない。今後、日産がどう生き残りを目指すか、先行きを懸念する利害関係者が増えている。独ダイムラーによる仏ルノー株売却は、その一つだ。

11月から国内の自動車生産台数が回復し始めた。にもかかわらず、日本株の上値は重い。対照的に、米国の株価は最高値を更新し続けている。カネ余りの影響に加えて、GAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)等のIT先端企業が経済運営の効率性を上げている。わが国経済は、「自動車一本足打法」を続けるか否かの分水嶺を迎えた。このまま自動車依存が続けば、わが国の地盤沈下は避けられず、国民の生活水準をも引き下げなければならない恐れが出てくる。それほど脱炭素やデジタル化への遅れは深刻だ。

トラック・バスメーカーのいすゞ自動車は、電気自動車(EV)のトラックの量産を目指している。いすゞは、航続距離の短さというEVトラックの課題を克服する技術的なブレークスルーの実現にめどをつけたようだ。それは、ハイブリッド車(HV)技術を重視し、結果としてEVシフトへの対応が遅れたわが国自動車産業の巻き返しにつながる可能性を秘めている。

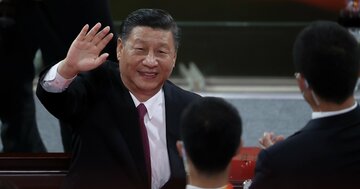

習近平国家主席が「歴史決議」を採択した。まさに中国が新しい時代に足を踏み入れるとの宣言だ。新時代に向かう経済では、「共同富裕(国全体で豊かになる考え)」が重視され、民間企業への締め付けは強まることが懸念される。習氏は経済活動の一部を犠牲にしてでも、習氏を頂点とした政治体制を作ろうとしているようだ。

中国経済の減速が一段と鮮明だ。(1)不動産市況の悪化、(2)不安定な電力供給、(3)コロナ感染再拡大、(4)経済よりも政治を優先する政策という4つの重しによって、中国経済はさらに減速するだろう。

ソニーはモバイルやオンラインゲーム開発のGSN Gamesを米スコープリーに約10億ドルで売却すると発表した。今後の注目は、ソニーの選択と集中が成果につながるか否かだ。世界経済の変化は激烈を極めている。ソニーといえども変化への対応が遅れれば、事業運営体制が不安定化するリスクは否定できない。

キオクシア(旧東芝メモリ)とキヤノン、大日本印刷がコンソーシアムを組んで、「ナノインプリント」と呼ばれる半導体回路形成の新しい技術の実用化を目指している。この技術を期待通りに開花させることができれば、日の丸半導体の「逆襲」も実現可能と期待が高まっている。

中国の不動産業界で、いよいよバブル崩壊が現実味を帯びてきた。大手の恒大集団(エバーグランデ)に続き、いくつかのデベロッパーのデフォルト懸念が一段と高まっている。中国経済が急減速すると、2015年に起きた「チャイナショック」の再来というべき負の影響が、世界的に波及すると予想される。

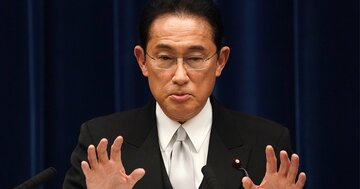

岸田政権は分配をより重視し、令和版所得倍増計画を打ち出している。が、本当にわが国経済は回復過程を歩めるのだろうか。1960年に池田内閣が所得倍増計画を発表した当時、わが国経済は高度成長期にあった。需要は供給を上回っていた。しかし現在、わが国の需要は供給を下回っている。4~6月期の需要不足は年換算した金額ベースで約22兆円(マイナス3.9%の需給ギャップ)だ。分配だけで所得を増やすのは難しい。

世界的にエネルギー価格が上昇し、インフレの足音が忍び寄っている。特に石炭価格の上昇が鮮明で、各国が石炭をし烈に奪い合っている。世界全体でエネルギー資源、自動車、生鮮食料品などの供給が、需要に追い付いていない状況だ。10月から、わが国でもマーガリンやコーヒー豆などが値上がりした。物価の上昇ペースが鈍かった日本にもインフレの波が押し寄せつつある。

中国の不動産大手・中国恒大集団(エバーグランデ)のデフォルト(債務不履行)リスクが高まっている。習近平国家主席をトップとする共産党指導部が、同社を全面的に救済するかは不透明だ。公的資金を用いて救済するとなると、富裕層である民間企業の創業経営者を助けることになる。それは、習氏に対する世論の反発が増える要因になるだろう。

菅義偉首相の退陣表明をきっかけに、日本株が上昇の勢いを強めている。海外投資家の日本株に対する見方が変化したのだ。ただ、期待先行で株価が上げた分、今後、新政権に失望感が出るようだと、株価上昇トレンドの継続は難しいはずだ。世界経済の供給ボトルネックが深刻化しており、その影響も軽視できない。

ホンダは米ゼネラルモーターズ(GM)との提携を強化する。目的の一つは、EVの共通化など「規模の経済」の発揮だ。加えて、「企業風土変革の起爆剤」としての側面もある。組織が過去の成功体験に浸ると、新しい取り組みを志す思考は停止する。ホンダがGMとの提携を強化するのは、そうした「心の慣性の法則」を打破し、競争に生き残るためだ。

8月末、米国のグーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン(GAFA)の株式時価総額が、日本株全体の時価総額を上回った。逆にいえば、わが国企業の株価の低迷が続いている証拠とも解釈できる。その背景には、わが国企業の「新しいモノを作る」能力が劣化し、個々の企業の期待成長率が低下したことがある。

中国では貧富の差が急拡大している。経済が高成長する過程で、富は共産党幹部と民間企業の創業者に集中した。長期支配を目指す習近平は、国民の不満を軽減しようと民間の創業経営者への締め付けを強化。しかしその施策は、中国経済にとって重大なマイナス要因になるはずだ。それは、最大のチャイナリスクになるだろう。

半導体大手ルネサスエレクトロニクスは、英国の半導体メーカーであるダイアログ・セミコンダクターを買収する。各国当局の承認を経て8月末にも完了見込み。だが、今回の買収に関して、半導体や経済の専門家の見方は分かれるようだ。特に、買収のタイミングが微妙だ。ルネサスの買収は半導体市況が上昇する過程で決定された。そのため、高値づかみにならないか懸念する専門家は多い。市況の変化によってルネサスの事業体制が不安定化し、“のれん”の減損リスクが高まる可能性は否定できない。

EUと米国で自動車電動化政策に「ある違い」が出た。EUではガソリン車に加えてハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHV)とも禁止。一方、米国はPHVと燃料電池車(FCV)も許した「良いとこ取り」な方針だ。他方、工業製品評価に「ライフサイクルアセスメント」(LCA)が強化されると、火力発電中心の日本経済にとって大きな打撃である。メード・イン・ジャパン製品の競争力は失われるかもしれない。

7月、上海総合指数は月間で5.4%下落した。また、「ナスダック・ゴールデン・ドラゴン・チャイナ・インデックス」(米国上場の中国大手98銘柄からなる株式指数)は22%下落した。背景には、共産党政権による大手企業への締め付け強化がある。習政権はインフラ投資などで景気を支えつつ、資本の論理よりも、党の指揮による経済運営を目指す可能性が高い。中長期的に中国経済が人々の自由への渇望を抑えつつ、一党独裁の下で成長できるかは不透明だ。

欧州委員会が2035年にガソリン車の販売を事実上禁止する。電気自動車シフトによって独フォルクスワーゲン(VW)は世界への影響力を強めたい意向だ。一方、トヨタ自動車は商用車連合にスズキとダイハツ工業を加え、物流を含めたモビリティー技術の革新を狙う。VWと比較した場合、長期視点で、多様な移動の選択肢を社会に提供しようとしている。